Alessandro Barberi, Gertraud Kremsner und Michelle Proyer:Ain’t I a person? Oder: Wer spricht wo wann was wie? Zum Verhältnis von Inklusion und Intersektionalität

Abstract: In welchem Verhältnis stehen Inklusion und Intersektionalität? So lautet die leitende Fragestellung für den nachfolgenden Beitrag. Ausgehend von der ,klassischen‘ feministischen Beschreibung der Intersektionalität von Hautfarbe und Geschlecht bei Kimberley Crenshaw wird im Rekurs auf mehrere Theoretiker:innen (u. a. bell hooks, Gerda Lerner, Donna Haraway und Judith Butler) das Verhältnis von Inklusion und Intersektionalität diskutiert. Dabei steht angesichts der Forschung zu Inklusion vor allem die Problematik der Klassifikation und Kategorisierung (in) einer gegebenen Gesellschaft im Zentrum, indem sozialwissenschaftlich die individuelle Ausprägung von Merkmalen wie auch die notwendige Universalisierung derselben verhandelt wird. In diesem Zusammenhang wird anhand unterschiedlicher Lesarten der ,Matrix of Domination‘ eine breite Begriffspalette von Inklusion und Intersektionalität diskutiert und – im Blick auf den Klassenbegriff – auch deutlich gemacht, dass die äußersten Differenzen durchaus soziologischen Verallgemeinerungen zugänglich sind. Die Frage nach dem jeweiligen Standpunkt bzw. der Sprecher:innenposition von Akteur:innen wird dabei ebenso in den Blick genommen wie die Konzepte von situated knowledges und – mit dem Poststrukturalismus verbundene – Fragen nach der (Legitimität von) Repräsentation. In diesem Kontext stellt sich der aktuellen Forschung zur Inklusion auch die zum Ende hin angedeutete Frage nach der Normativität ihres Diskurses, die dort notwendig wird, wo reine Deskription nicht ausreicht, um tatsächliche Diskriminierung(en) zu verhindern.

Stichworte: Inklusion, Intersektionalität, Kategorien, Feminismus, Klassismus, Matrix of Domination

Inhaltsverzeichnis

- Die (fehlende) Crenshaw-Rezeption als Anlassfall theoretischer Auseinandersetzungen

- Von Kategorien, Klassifikationen und Erfahrungen

- Kategorien dominieren – Die ,Matrix of Domination‘

- Ausblick und Fazit

- Literatur

1. Die (fehlende) Crenshaw-Rezeption als Anlassfall theoretischer Auseinandersetzungen

Look at my arm! I have ploughed and planted and gathered into barns,

and no man could head me –

and ain’t I a woman?

I could work as much and eat as much as a man –

when I could get it – and bear the lash as well!

And ain’t I a woman?

I have born thirteen children, and seen most of ’em sold into slavery,

and when I cried out with my mother’s grief,

none but Jesus heard me –

and ain’t I a woman?“

(Sojourner Truth, 1851 in Crenshaw, 1989 153)

Zur Vorbereitung unseres Beitrags haben wir einen ,klassischen‘ Zugang gewählt, um uns dem Auftrag anzunähern, das Verhältnis von Inklusion und Intersektionalität zu diskutieren: Wir haben uns sorgfältig mit einer Reihe von Beiträgen auseinandergesetzt, die auf Intersektionalität (teilweise im Kontext von Inklusion) rekurrieren und versucht, deren theoretische Fundamente aufzugreifen und in weiterer Folge systematisch zu diskutieren. Dabei wurde mehr als deutlich, dass das Gros dieser Beiträge – wahrscheinlich wäre es richtiger, tatsächlich von allen Beiträgen zu sprechen – sich auf Kimberley Crenshaw und ihren Artikel Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics (erschienen 1989) bezieht. Dieser wird zumeist jedoch lediglich als Ausgangspunkt der Auseinandersetzung mit Intersektionalität festgesetzt, ohne en detail diskutiert zu werden. Dies wollen wir im Folgenden nachholen, um davon ausgehend die machttheoretischen Fundamente von Intersektionalität gleichermaßen aufzuspüren wie deren Manifestationen bis in die Gegenwart hinein zu benennen. Dabei sei jedoch – übrigens bereits mit Crenshaw (1989, 153) gesprochen – dringend darauf hingewiesen, dass der Ursprung des Intersektionalitätsbegriffs keineswegs in den späten 1980er-Jahren der USA zu suchen ist, wie dies das Erscheinungsdatum ihres Beitrags vermuten lässt. Vielmehr sind dessen Wurzeln deutlich früher anzusiedeln, wie das eingangs angeführte Zitat aus einer Rede Sojourner Truths aus der Mitte des 19. Jahrhunderts eindringlich unterstreicht. Allerdings handelt es sich dabei nicht um eine ,klassische‘ wissenschaftliche Quelle, sondern vielmehr um die (aktivistische) Brandrede einer (ehemals) versklavten Person – und damit ist die titelgebende Frage danach eröffnet, wer wann was wie aus einer legitimen Sprecher:innenposition heraus artikulieren kann (bzw. gehört wird) und auf wen in weiterer Folge von wem und wo entsprechend wie referiert wird oder eben auch nicht. Das angeführte Zitat wird dementsprechend den nun folgenden Beitrag sowohl ob seiner historischen Bedeutung wie auch seiner machttheoretisch begründbaren Ableitungen rahmen, wobei es – dies kann nicht von der Hand gewiesen werden – auch von uns lediglich aus einer Sekundärquelle entnommen wurde, womit der Teufelskreis der wissenschaftlich legitimierten Sprecher:innenpositionen und Quellen sich immer und immer wieder aufs Neue reproduziert und manifestiert.

Jenseits dieser historisch ausschließlich aktivistischen Wurzel von Intersektionalität nun aber zurück zu Kimberley Crenshaw und ihrem Beitrag, der als Ursprung aller wissenschaftlicher Auseinandersetzungen zu diesem Themenfeld gehandelt wird – und zwar spannenderweise als eigentlich juristischer Text, der enorme Strahlkraft in eine Reihe weiterer (insbesondere sozialwissenschaftlicher) Disziplinen entwickelt hat. Crenshaw (1989) geht in ihrem Beitrag davon aus, dass einseitig kategoriale Sichtweisen auf Diskriminierung eingenommen werden, ohne deren Verwobenheiten ineinander bzw. deren gegenseitige Beeinflussung in den Blick zu nehmen – weder in antidiskriminatorischer Gesetzgebung noch in feministischen oder antirassistischen Theorien. Dies sei allerdings nicht nur den konkreten Erfahrungen betroffener Personen – ihren Ausgangspunkt bilden Women of Colour – gegenläufig; sie würden durch derart verengte Foki sogar theoretisch ausgelöscht, indem innerhalb inter- und transkategorialer Bezüge in der Regel die am meisten privilegierten Betroffenen adressiert und sichtbar würden: „This focus on the most privileged group members marginalizes those who are multiply-burdened and obscures claims that cannot be understood as resulting from discrete sources of discrimination“ (Crenshaw, 1989, 140).

Crenshaw (ebd.) führt weiter aus, dass mehrfach diskriminierte Personen in jeder der ihnen zugeschriebenen Kategorien – auch dann, wenn sie sich als Angerufene einer solchen Kategorie empowern – marginalisiert werden, weil ihre Erfahrungen sich nicht mit jenen Erfahrungen decken, die einseitig betrachteten normativen Heterogenitätsdimensionen inhärent sind. Intersektionale Erfahrungen sind entsprechend anders als die Summe ihrer einzelnen Unterdrückungserfahrungen pro zugeschriebener Kategorie (was im Übrigen letztlich auch der Grund dafür ist, dass derartige Erfahrungen deutlich schwerer zu fassen sind und eben auch nicht durch analytisch sauber getrennte Strategien und Policies beseitigt bzw. minimiert werden können). Ihre Überlegungen stützt sie auf die eingehende Auseinandersetzung mit drei US-amerikanischen Gerichtsfällen, die als empirische Gegebenheiten auf eine Analyse von Gerichtsdispositiven (vgl. Deleuze, 1991) bezogen werden können und deshalb hier zusammengefasst werden sollen:

1.1 DeGraffenreid vs. General Motors:

In diesem Fall klagten fünf Angestellte (Women of Colour) gegen General Motors, weil das dort etablierte Senioritätsprinzip Diskriminierung gegen Women of Colour perpetuiere: vor 1964 wurden zwar Frauen, jedoch keine Women of Colour angestellt, woraufhin alle Women of Colour, die nach 1970 Verträge erhalten hatten, ihre Jobs durch eine Senioritäten bevorzugende Kündigungswelle im Zuge einer Rezession verloren. Von der Kündigungswelle betroffen war de facto also vor allem eine Personengruppe, nämlich Women of Colour. Das Gericht entschied gegen die Klägerinnen, weil Diskriminierungsschutz sowohl gegen Frauen wie auch gegen People of Colour bestehe. Die Klägerinnen seien demnach sowohl als Frauen wie auch als People of Colour rechtlich geschützt. Eine Kombination aus beiden könne juristisch nicht geltend gemacht werden und führe (auch im Sinne eines Präzedenzfalles) zu einer unberechtigten „super remedy“ (DeGraffenreid, 1976, zit. nach Crenshaw, 1989, 141). Die Anerkennung des intersektionalen Zusammenspiels von Diskriminierungserfahrungen wird hier vom Gericht also gleichsam als ,Gefahr‘ eingeschätzt, zu einer Art ,Superpower‘, die im Sinne einer antidiskriminierenden Gesetzgebung zusammengeführt werden kann. Crenshaw (1989) erkennt in diesem Urteil aber auch die Schlussfolgerung, dass das Gericht bezüglich diskriminierender Erfahrungen entweder von weißen Frauen oder von Männern of Colour ausginge, wodurch Women of Colour de facto unsichtbar gemacht werden würden.

1.2 Moore vs Hughes Helicopter, Inc.:

Während im erstgenannten Fall den Klägerinnen zugesprochen wird, sowohl als Frauen als auch als People of Colour, nicht jedoch als beides zugleich rechtlich geschützt zu sein, steht der Fall Moore vs. Hughes Helicopter, Inc. beispielhaft dafür, wie diskriminierungserfahrene Women of Colour in keiner der ihnen zugeschriebenen Kategorien als legitime Repräsentantinnen wahrgenommen und juristisch anerkannt werden. Konkret wird Hughes Helicopter vorgeworfen, Women of Colour zu diskriminieren, weil diese nicht in Jobs auf übergeordneten Ebenen befördert würden. Um dies zu beweisen, wurden Statistiken herangezogen, die einen signifikanten Unterschied zwischen Männern und Frauen sowie eine etwas geringere Disparität zwischen Men of Colour und weißen Männern belegen. In weiterer Folge sprach das Gericht der Klägerin (Moore) ab, geschlechtsspezifische Diskriminierung geltend machen zu können, weil diese nicht als Frau (ganz generell) spreche, sondern eben den Anspruch erhob, als Woman of Colour und damit intersektional diskriminiert zu werden. Dies bündelt sich in folgendem Statement: „[T]his raised serious doubts as to Moore’s ability to adequatly represent white female employees“ (708 F2d at 480 in Crenshaw, 1989, 144). Crenshaw zieht aus dem sich weiter gegen Moore und für Hughes Helicopter auffächernden Urteil den Schluss, dass Women of Colour nicht die Möglichkeit hätten, ,reine‘ geschlechtsspezifische Diskriminierung geltend machen zu können. Sie geraten damit insofern unfreiwillig in Konkurrenz zu weißen Frauen, als ihnen unterstellt wird, diese nicht vollumfänglich repräsentieren zu können. Entgegen dem erstgenannten Fall wird hier also – zumindest indirekt –anerkannt, dass Women of Colour sich in einer spezifischen Situation befänden, die eben nicht deckungsgleich ist mit jener von weißen Frauen oder von Men of Colour. Etablierte Hierarchien blieben damit unverändert aufrecht und Women of Colour in ihrem Kampf um (intersektionale) Anerkennung weiterhin isoliert (vgl. aktuell zur Theorie der Anerkennung Cwielong, 2017 und Honneth, 2018). Wie wir weiter unten diskutieren werden, wurde diese Problematik bereits von Gayatri Chakravorty Spivak (2020) vor Augen geführt, was angesichts des Problems der Anerkennung (fr. reconnaissance) vor allem im Rahmen des Poststrukturalismus als Kritik der Repräsentation diskutiert wurde (fr. représentation). „Ain’t I a woman?“ kann und darf als Frage hier – übrigens ebenso wie in DeGraffenreid vs. General Motors (siehe oben) – also erst gar nicht aufkommen.

1.3 Payne vs. Travenol:

In diesem Fall brachten zwei Women of Colour Klage gegen eine Pharmafabrik wegen Diskriminierung der Mitarbeiter:innen aufgrund von Hautfarbe ein. Auf Antrag der Verteidigung stimmte das Gericht jedoch zu, sich im Verfahren lediglich auf Women of Colour zu beziehen, weil – so die Begründung – Women of Colour nicht in der Lage seien, stellvertretend auch für Men of Colour argumentieren zu können. In weiterer Folge fand das Gericht tatsächlich eine bemerkenswerte Häufung von Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe, mündend in der rechtlichen Zusicherung von Rückzahlungen und Aufstiegsmöglichkeiten – allerdings nur zugunsten von Women of Colour, denn: „despite its finding of general race discrimination, the court refused to extend the remedy to Black men for fear that their conflicting interests would not be adequatly addressed“ (Crenshaw, 1989, 147). Und auch, wenn Women of Colour in diesem Fall nun endlich Rechte zugestanden werden, zeigt sich darin doch wieder das bereits aus den vorangestellt angeführten Fällen bekannte Dilemma, so Crenshaw (1989) weiter: Sie werden entweder dazu gezwungen, die spezifischen Aspekte ihrer intersektionalen Unterdrückung zu artikulieren und gehen damit das Risiko ein, eben nicht für alle zu sprechen, die einer spezifischen Kategorie zugeschrieben werden (wie in diesem Fall alle People of Colour, im zweiten Fall alle Frauen etc.). Oder aber sie ignorieren intersektionale Verwobenheiten und riskieren damit wiederum, nicht in ihrer spezifischen, mehrfach diskriminierten Situation wahrgenommen zu werden und Rechte zugestanden zu bekommen. Die politischen Konsequenzen, die sich aus diesem Dilemma ergeben, sind leider eindeutig: Women of Colour werden entweder als ,Spalterinnen‘ bezeichnet, die einen Keil in den Kampf um Anerkennung der Black Community (bzw. in Ergänzung zu Crenshaw [1989] u. a. auch zur feministischen Bewegung) treiben, oder aber sie verbleiben – abermals mit Spivak (2020) gesprochen – in der Subalternität und damit in der Unsichtbarkeit. „Ain’t I a woman?“ könnte dann zwar gefragt werden, würde allerdings nicht gehört.

Auch wenn die bei Crenshaw (1989) diskutierten juristischen Fälle einerseits auf einer sich vom deutschsprachigen Raum deutlich unterscheidenden Rechtsprechung (und Gesellschaft) basieren sowie andererseits mittlerweile als durchaus alt bezeichnet werden können, so lohnt der Blick in diesen Text dennoch – und zwar nicht nur ob seiner historischen Bedeutung. Denn: ebenso wie das Vorhandensein intersektional verwobener Diskriminierungserfahrungen und die damit einhergehenden Herausforderungen im Einfordern rechtlicher (und erst recht gesellschaftlicher) Ansprüche geleugnet werden kann, ist auch das ,Ausspielen‘ kategorialer Zuschreibungen gegeneinander nach wie vor gängige Praxis, die sich insbesondere in den Erfahrungen derart adressierter Personen(-gruppen) wiederfindet. Von besonderem Interesse sind in diesem Zusammenhang Aspekte der Exklusion – gipfelnd in der Frage danach, wer wann auf der Grundlage welcher Zuschreibungen wie ausgeschlossen (oder auch eingeschlossen) wird – und demgegenüber lauter werdende Forderungen nach Inklusion. Das dialektische Zusammenspiel dieser beiden Begriffe durchzuarbeiten erfreut(e) sich in etwa ab dem Ende der 1990er-Jahre großer Beliebtheit im gesellschaftlichen wie auch im (davon überhaupt trennbaren?) (sozial)wissenschaftlichen Diskurs (siehe z. B. aus soziologischer Perspektive Stichweh, 1997, 2016 oder auch Kronauer, 2010).

Doch die Debatte bekommt sehr schnell einen normativen Einschlag, der sich – ähnlich wie in den bei Crenshaw (1989) angeführten Beispielen – auch über das (notwendige!) Einfordern von Rechten zeigt: (Nicht nur) im pädagogischen bzw. erziehungswissenschaftlichen Bereich ist hierfür zunächst sicherlich die „Salamanca Erklärung“ (UNESCO, 1994) ein prägendes Dokument, das die nachfolgenden Auseinandersetzungen nachhaltig beeinflusst; schließlich ist es aber die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) (UN, 2016), die das ,Recht auf Inklusion‘ auch durchsetzbar macht und damit endgültig einen Paradigmenwechsel erkennen lässt. Und damit wiederholt sich zumindest ein Stück weit, was auch Crenshaw (1989) in ihrem Beitrag anmahnt: Wenn nämlich Inklusion über die UN-Behindertenrechtskonvention rechtlich legitimiert wird, führt dies dazu, dass Inklusion vor allem im Kontext von Behinderung diskutiert wird; der Begriff wird also durch die explizite Anwendung auf eine (wenn auch äußerst vielfältige) kategorial gefasste Personengruppe (ungewollt) einseitig vereinnahmt. Das hier erkennbare Dilemma lässt sich als Notwendigkeit auch bei der Erarbeitung und Verabschiedung anderer Konventionen erkennen – und ebenso wenig vermeiden. Begründet liegt dies darin, dass die Rechte bestimmter Gruppen aus der Sicht der Staatengemeinschaft besonderer Aufmerksamkeit bedürfen: Kinder, sogenannte indigene Gruppen, Menschen mit Behinderung, Menschen mit Fluchterfahrungen etc. Die besondere ,Vulnerabilität‘ einzelner kategorial gefasster Personengruppen ist hierfür das zentrale Kriterium, das eine eigens für sie verfasste Konvention erforderlich macht (zum Beleg im Umkehrschluss: Vielleicht haben Sie sich schon einmal gefragt, warum es beispielsweise keine Konvention zum Schutz von Männern vor Gewalt oder zu Menschenrechten von Generaldirektor:innen großer Firmen gibt?). Konventionen können einerseits eine Argumentationsgrundlage bilden, um bestimmte Themen (menschen)rechtsbasiert zu rahmen bzw. Themen in den Blick der Weltöffentlichkeit zu rücken, die ansonsten unentdeckt blieben oder zumindest wenig beachtet würden (wie dies etwa am Beispiel der Forderungen von Behindertenbewegungen im ,globalen Süden‘ der Fall wäre, gäbe es einen solchen aus der UN-BRK resultierenden internationalen Diskurs nicht). Andererseits aber verleiten sie – wie bereits angeführt – zu eindimensionalen Argumentationen und ent-individualisierten Forderungen und Vorschlägen, mündend in der Unsichtbarmachung intersektional ineinander wirkender Mechanismen von Diskriminierung. Derlei Konventionen laufen entsprechend Gefahr, ungewollt Exklusion zu befördern, wenn sie Rechte für die (kategorial gefassten) einen einfordern, ohne dabei die intersektionalen anderen (und vielen) zu berücksichtigen. Über diese ,Nahezu-Ausschließlichkeit‘ der mitgedachten Personen gerät in der Auseinandersetzung mit Inklusion eine riesige Menge an Personen aus dem Blick, deren Rechte gleichermaßen geltend gemacht werden können und müssen, während diejenigen, die intersektional benachteiligt und diskriminiert werden, vollkommen in der Unsichtbarkeit verschwinden.

Interessant im Zusammenhang mit der UN-BRK ist zudem, dass diejenigen, die Inklusion im Kontext von Behinderung fordern, selbst zumeist nicht mit Behinderungserfahrungen leben (um hier auf insbesondere aus feministischen Kontexten bekannte standpunktepistemologische Überlegungen zu referieren, die auch im Kontext der Dis_Ability Studies eine zentrale Rolle spielen). Behinderung wird dann als Begriff oft entlang enger medizinisch-diagnostischer Kriterien ausgelegt anstatt auf gesellschaftliche Barrieren im Sinne alternativer Behinderungsmodelle und Fähigkeitskonstruktionen (,abilities‘) im Sinne der Dis_Ability Studies zu rekurrieren.

2. Von Kategorien, Klassifikationen und Erfahrungen

„With Black women as the starting point,

it becomes more apparent how dominant conceptions

of discrimination condition us to think about subordination

as disadvantage occurring along a single categorical axis.

I want to suggest further that this single-axis framework

erases Black women in the conceptualization, identification

and remediation of race and sex discrimination by limiting inquiry

to the experiences of otherwise-privileged members of the group.

In other words, in race discrimination cases, discrimination

tends to be viewed in terms of sex- or class-privileged Blacks;

in sex discrimination cases, the focus is on race- and class-privileged women.“

(Kimberley Crenshaw, 1989, 140)

Derartige Fähigkeitskonstruktionen verweisen die Diskussion zu Inklusion und Intersektionalität auf die jeweils zugrundeliegenden Begriffe und Kategorien, weshalb im Folgenden auch das Problemfeld der jeweiligen ,Klassifikation‘ vor Augen geführt werden soll. Denn im Blick auf die oben mit Crenshaw analysierten Intersektionalitätsformen im Rahmen von Gerichtsdispositiven wird angesichts der mehrfach diskriminierenden Mechanismen von Inklusion und Exklusion auch das Zusammenspiel mehrerer Kategorien – bzw. im Sinne Crenshaws mehrerer ,kategorialer Achsen‘ – im Sinne der Intersektionalität deutlich. Diesen Zusammenhang werden wir weiter unten anhand der ,Matrix of Domination‘ (vgl. Kapitel 3) noch eingehend diskutieren. Es kann aber bereits hier festgehalten werden, dass in einem konkreten und singulären Fall des Ausschlusses immer mehrere intersektional zu begreifende Formen der Diskriminierung, Unterdrückung oder Repression bestimmbar werden. Dies macht im Sinne einer intersektionalen kategorialen Orientierung auch ein breites Aufspannen der jeweils verwendeten Begriffe nötig: u. a. sind im Sinne der ,Matrix of Domination’ neben der oft diskutierten und eingesetzten Trias von Klasse (engl. class), Hautfarbe (engl. race) und (soziales bzw. biologisches) Geschlecht bzw. geschlechtliche Orientierung/Identität (engl. sex and gender) auch Kategorien wie Sprache, Kultur/Ethnie, Nation, Religion, Begehren (engl. desire) und Behinderung (engl. dis_ability) für eine möglichst relationale Fassung des empirischen Feldes als ,Dominationsmatrix‘ zu berücksichtigen. Nur in diesem Sinne können noch die individuellsten und singulärsten Merkmale von Akteur:innen erfasst werden (vgl. dahingehend die soziologisch einseitige und im Grunde extreme und gegen jede Egalität gerichtete Überbetonung des Besonderen bei Reckwitz, 2019).

Gleichzeitig existiert kein Merkmal, das einzig und allein einer Person entspricht und ihr zugeordnet werden kann. Denn noch die feinsten Unterschiede (Bourdieu, 1987) und Singularitäten in den Formen von Macht, Souveränität und Herrschaft (Barberi & Swertz, 2016) machen schlussendlich eine auf die ,kategorialen Achsen‘ des allgemeinen sozialen Raums (Bourdieu, 1985) bezogene Gewichtung notwendig, die über das Individuelle hinausgeht. Ausgehend vom Singulären kann so eine (gesellschaftlich) universalisierbare Perspektive eingenommen werden. Dieser Zusammenhang wurde auch im (epistemologischen) Blick auf die Möglichkeitsbedingungen und Voraussetzungen von (Frauen-)Erfahrung eingehend diskutiert. So sind seit dem Erscheinen von Judith Butlers Büchern Gender Trouble (Butler, 1990) und Bodies that Matter (Butler, 1993) im Rahmen der Frauengeschichte nicht zuletzt durch die Rezeption von Joan Wallach Scotts Beiträgen Gender. A Useful Category of Historical Analysis (Scott, 1986) und The Evidence of Experience (Scott, 1991) epistemologische und soziologische Fragen der Erfahrung virulent geworden. Dabei kann indes auch angesichts der poststrukturalen feministischen Theoriebildung hervorgehoben werden, dass Butler und Scott sich wie Foucault aufseiten der Partikularität positionieren und jede Universalie – wie etwa die klassische Ausformulierung der Menschenrechte – unter Repressions-, Macht- und auch Paradoxieverdacht (Scott, 1996) stellen. Dies nicht zuletzt deshalb, weil sie – wie anhand der Crenshaw’schen Gerichtsfälle im Einklang mit den Ausführungen zur UN-BRK gezeigt – mitunter auch Gefahr laufen, exkludierend zu wirken.

Bei aller Breite der sozialen Phänomenbereiche und der mit ihr verbundenen ,kategorialen Orientierung‘ ist mithin in einem zweiten Schritt der Analyse auch eine ,Vereinfachung‘ der wissenschaftlichen Reflexion gerechtfertigt und vonnöten, weil eben nicht alle Formen der Domination im sozialen Raum gleich stark und wirksam sind. Dabei kann im Blick auf das Weitere schon hier betont werden, dass nicht zuletzt mit den Diskussionen zum Klassismus (vgl. u. v. a. etwa Eribon, 2016; McGarvey, 2017) deutlich wurde, dass angesichts der ökonomischen Verhältnisse im Rahmen des Kapitalismus die Stellung im Produktionsprozess (im Sinne Marxens) und mithin die Klassenposition bzw. Klassenlage eine der stärksten Ebenen der (auch geschlechtlichen) Reproduktion darstellt. Gerade die Diskussionen zum Klassismus haben dabei deutlich gemacht, dass die ,ökonomische Perspektive‘ bei aller Intersektionalität nicht aus dem Blick geraten sollte. Kurz: Was hat eine Hollywood-Diva als Frau mit einer Friseurin oder Verkäuferin gemeinsam? Und wird mit dieser Frage nicht die marxistische Opposition und ,Orthodoxie‘ von (vertikalem) Haupt- und (horizontalem) Nebenwiderspruch zwischen class und gender wieder im Sinne einer feministischen ,Häresie‘ diskutabel?

So betonen aktuell auch Rahel Jaeggi und Nancy Fraser in ihrer kritischen Durchsicht marxistischer Theoriebestände, dass es nicht genügt, „den Ökonomismus zu vermeiden. Wir müssen auch Sorge dafür tragen, die Bedeutung der ökonomischen Seite des gesellschaftlichen Lebens nicht aus dem Blick zu verlieren“ (Fraser & Jaeggi, 2020, 21). Dies führt die Autorinnen wieder dazu, marxistische Argumente aufzunehmen, sofern im von uns diskutierten Zusammenhang mehrere Achsen der institutionalisierten Gesellschaftsordnung des Kapitalismus Berücksichtigung finden. So zeigen Fraser und Jaeggi am Beginn ihrer Ausführungen, was von Marx und dem Marxismus (vgl. auch Hobsbawm, 2012) mit Sicherheit bleiben wird. Jaeggi fasst die Diskussion pointiert zusammen, wenn Sie formuliert:

„Wir haben nun vier Kernmerkmale, die kapitalistische Gesellschaften auszeichnen: (1) eine Klassenaufteilung zwischen Eigentümern und Produzenten; (2) die institutionalisierte Vermarktlichung und Kommodifizierung von Lohnarbeit; (3) die Dynamik der Kapitalakkumulation; und (4) die Allokation produktiver Inputs und gesellschaftlicher Überschüsse durch den Markt.“ (Fraser & Jaeggi, 2020, 48)

Als gesichert kann hier auch gelten, dass das Verhältnis von Kategorienbildung und Erfahrung die Produktion von (wissenschaftlichen) ,Objekten‘ – und seien es wie bei Crenshaw Frauen als Woman of Colour – mitbestimmt. Wenn dieses epistemologische Problem der Voraussetzungen von gegenständlicher Erfahrung im Rahmen der okzidentalen Philosophiegeschichte bereits mit dem Kantianismus und der Kritik der reinen Vernunft von 1781 deutlich wurde, lässt sich auch angesichts der Geschichte der Arbeiter:innenbewegung und des Feminismus daran erinnern, dass der Begriff Erfahrung im Rückgriff auf Marx schon bei E. P. Thompson und in der Folge bei Pierre Bourdieu eine maßgebliche Rolle spielte. So waren – wie in Kapitel 1 angedeutet – bereits im 19. Jahrhundert für Marx die Erfahrungen einer schwarzen Sklavin und Mutter in den Südstaaten (im Sinne Crenshaws also Blacks, die weder im Blick auf sex oder class bzw. nation privilegiert sind) mit dreifacher Unterdrückung im intersektionalen Sinne von race, class and gender verbunden. Dabei wurde bereits in diesem historischen Kontext ausgehend von diesen Nicht-Privilegierten – und also auch Nicht-Repräsentierten – die Emanzipation aller Menschen von der Befreiung der ,proletarischen Frau‘ in allen Bereichen abhängig gemacht. Daher auch die unbestreitbar starke Rolle der Frauen, der Frauengeschichte und des Feminismus im Kontext und in der Geschichte der Arbeiter:innenbewegung.

Bemerkenswert ist dabei im Sinne Crenshaws, dass auch heute noch im Rahmen sozialempirischer Analysen die klassenspezifischen Klassifikationen einer gegebenen Gesellschaft oder Kultur – nicht zuletzt angesichts der Herkunft und sozialen Position der jeweiligen Wissenschafter:innen selbst – unbewusst reproduziert werden und die privilegierten Klassen (also auch deren Klassifikationen) perpetuiert und stabilisiert werden. Dies gilt z. B. auch für uns als die Autor:innen des vorliegenden Beitrags. Denn die mit einer Sprecher:innenposition verbundenen Vorurteile, Neigungen und Interessen sind immer auch mit der sozioökonomischen Positionierung von Akteur:innen und ihren ,Objektivierungen‘ verbunden und ihrerseits mit der ,Matrix of Domination‘ verwoben, die wir am Ende dieses Beitrags eigens diskutieren werden. Sie bestimmen mithin stark mit, wer wo was wann wie sagen und aussprechen kann (vgl. auch Bourdieu, 2005).

Im Fokus einer mit diesen mentalen Routinen brechenden reflexiven und intersektionalen Analyse steht mithin – wie bereits zu Beginn der feministischen Debatten der 1970er-Jahre zu Fragen der Emanzipation und in der Nachfolge des revolutionären Aktivismus im Mai 1968 – die Frage nach dem jeweiligen Standpunkt im sozialen Raum. Dieser Ort des Sprechens ist von Neigungen, Meinungen und Interessen gekennzeichnet und markiert die Möglichkeit, sich zu äußern und beim Sprechen wahrgenommen und repräsentiert zu werden. Das Wissen ist mithin im Sinne der situated knowledges (Haraway, 1988) immer auf sozioökonomische (und lebensweltliche) Situationen und also eben Kontexte bezogen. Auch im Blick auf die Diskussionen des Poststrukturalismus kann in Erinnerung gerufen werden, dass mit der Kritik der Repräsentation die jeweilige Sprecher:innenposition im Sinne von Foucaults ,Subjektivierungen‘ eingehend diskutiert wurde.

So hat etwa Gayatri Chakravorty Spivak bereits in den 1980er-Jahren mit Can the Subaltern Speak? (2020) im Rekurs auf Derrida das Problem hervorgehoben, dass die ,Subalternen‘ ausgehend von ihrer Sprecher:innenposition eben keinen Zugang zum ,offiziellen‘ oder ,öffentlichen‘ Diskurs haben. Sie können sich demnach nicht selbst repräsentieren und also auch nicht repräsentiert werden. Sie haben also keinen Ort (Wo?) und keine Zeit (Wann?) zu sprechen, weder sachlich-inhaltlich (Was?) noch formal-rhetorisch (Wie?). Dieses Problem weist auch eine große Brisanz hinsichtlich der Demokratietheorie auf, wenn die Frage im Raum steht, wer wo wann was wie ,im Namen von‘ sagen darf, um sich nicht nur ,im eigenen Namen‘ zu äußern. Ist es Alice Schwarzer erlaubt, im (universellen) Namen ,der Frauen‘ und ,der Menschenrechte‘ zu sprechen (vgl. zum Schlagabtausch mit Butler: Schwarzer, 2017)? Darf Edouard Louis die Geschichte seiner Mutter erzählen, also als homosexueller, weißer Mann und Sohn von der Freiheit einer Frau (Louis, 2021) reden und sie damit geschlechterübergreifend repräsentieren? Dürfen wir einen Beitrag zu Intersektionalität verfassen, ohne offenzulegen, ob und wenn, in welcher Form bei uns selbst (intersektionale) Unterdrückungsformen und -erfahrungen vorliegen? Darf das jemand von uns fordern und wenn ja, wer?

Poststrukturalist:innen verneinen diese Fragen (der stark partikularistischen und individualistischen Tendenz nach), weil eine verallgemeinerte Repräsentation als Universalie vorliegen würde, welche die unendlichen Differenzen herrschafts- und machtförmig unterschlägt. Hier ist auch hervorzuheben, dass die poststrukturale Theoriebildung – bis hin zu Judith Butlers Konzept der Performativität (u. a. Butler, 2016; vgl. auch Barberi, 2020) – auf weite Strecken davon ausging und ausgeht, dass das ,Subjekt‘ immer in einer sekundären Position angerufen, und d. h. appelliert bzw. interpelliert wird. Dies steht mit der in diesem Kontext oft referenzierten strukturalen und funktionalistischen Konzeption der Interpellation von Louis Althusser (2019) in Zusammenhang. In diesem Sinne kann das ,Subjekt‘ nur schwer als Ausgangspunkt von (intersektionalem) Aktivismus und/als Widerstand begriffen werden. Demgegenüber kann gerade angesichts der Intersektionalität von race, class und gender betont werden, dass Subjektivität in ihrer aktiv(istisch)en Erfahrungsdimension gerade deshalb Widerstand und Aktivismus entfalten kann, weil sie – auch im Blick auf die neoliberale Regierungsmentalität (Foucault, 2006) – die ,individuelle‘ Zone der Überlappung mehrerer Kategorien darstellt. In diesem Sinne spricht auch Gilles Deleuze von einer Überkreuzung von „Wissen, Macht und Subjektivität“ (Deleuze, 1991, 153).

Dabei stellt sich, wie gesagt, gerade angesichts marxistischer Analyseformen und der aktuellen Klassismusdebatten die Frage, inwiefern der Kategorie class nicht nach wie vor eine gewisse Primordialität zugeordnet werden muss. Denn bei aller Intersektionalität und kategorialer Relationalität, also unter Berücksichtigung noch der kleinsten Unterschiede, Differenzen und individuellsten Merkmale (der Diskriminierung) zwischen Menschen, ist die ökonomische Dimension einer gegebenen Position im sozialen Raum wohl nach wie vor die gewichtigste der hier diskutierten Kategorien. Dies gerade angesichts der Brutalität des neofeudalen, neokolonialistischen und digitalen Kapitalismus (Fraser & Jaeggi, 2020; Staab, 2019). Auf diesen Zusammenhang hat auch bell hooks mit Where We Stand. Class Matters (2000) verwiesen. Deshalb ist auch angesichts der Forschung zur Inklusion (Schlagworte ,Soziale Ungleichheit‘ oder ,Digital Divide‘) nach wie vor die Forderung nach individueller Freiheit für die Gesamtgesellschaft nur über die sozioökonomische Gleichheit zu haben, was auch von großer politischer Relevanz ist. „Ain’t I a person?“ bliebe dann nicht zu fragen, sondern zu fordern.

Intersektionale Erfahrungen sind mithin – wie einleitend bemerkt – tatsächlich ,anders‘ als die Summe ihrer einzelnen Unterdrückungserfahrungen und decken nicht nur das Individuelle ab. Sie sind insofern auf das Allgemeine einer gegebenen Gesellschaft oder Kultur bezogen und können im Rahmen der Forschung zu Inklusion sehr ausdifferenziert und relationiert in ein Modell aufgenommen werden, das in der Folge theoretisch, empirisch und praktisch nutzbar gemacht werden kann. Dabei ergibt sich nach der relationalen Gewichtung aller angesetzten Kategorien indes kein unendliches Feld von endlosen Zusammenhängen und Verbindungen, wenn etwa die gesamtgesellschaftliche Achse der (klassenspezifischen und d. h. herrschaftsförmigen) Unterdrückung im geordneten „Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse“ (Marx, 1969, siehe aber auch Gramsci, 1991–2002) berücksichtigt wird. Ein Achse, die alle horizontal gelagerten Differenzen vertikal schneidet, durchdringt und im Rahmen der kapitalistischen Klassenkämpfe ,polarisiert‘. Class Matters …

Im Rahmen einer „Reflexiven Anthropologie“ (Bourdieu & Wacquant 2006) verbindet und vermittelt des Weiteren Erfahrung im Sinne eines dialektischen Scharniers die besonderen, individuellen und d. h. auch lokalen und konkreten ,symbolischen‘ Lebenswelten der Menschen mit den allgemeinen, kollektiven und d. h. auch globalen und abstrakten ,materiellen‘ Strukturen einer gegebenen Gesellschaft. Dadurch wird der Erfahrungsbegriff deutlich empirisch angesetzt, wodurch auch im Rahmen vieler Feldforschungen immer wieder die Frage nach den Möglichkeitsbedingungen und Voraussetzungen des Empirischen aufgeworfen wird, was des Weiteren auch für Produktionsbedingungen (Marx) gilt. Thompson hatte in seinem berühmten Buch zur Entstehung der englischen Arbeiterklasse aus dem Jahr 1963 den Erfahrungsbegriff deutlich und aus marxistischer Perspektive mit jenem der kollektiven Klasse verbunden:

„Diese Klassenerfahrung ist weitgehend durch die Produktionsverhältnisse bestimmt, in die man hineingeboren wird – oder in die man gegen seinen Willen eintritt.“ (Thompson, 1987, 8)

In dieser Perspektive hat auch die Marxistin Gerda Lerner – neben vielen anderen Leistungen – erstmals Dokumente zur amerikanischen Geschichte von Black Woman in White America (Lerner, 1972) publiziert und sich mit ihren Schriften buchstäblich intersektional um die Gewichtung und Relationierung von Kategorien wie race, gender und class verdient gemacht (vgl. u. a. Lerner, 2005). In der Folge hat auch Joan W. Scott – u. a. mit Verweis auf die marxistischen Cultural Studies von Stuart Hall und auch in kritischer Distanz zu Thompson – in einem wichtigen Beitrag die Evidenz der Erfahrung (Scott, 2013) reflektiert und aufgebrochen:

„Das Auftauchen einer neuen Identität als diskursives Ereignis zu behandeln ist keine neue Form von linguistischem Determinismus oder ein Absetzen der Subjekte von den Handlungen. Es heißt nur, die Trennung von Erfahrung und Sprache abzulehnen und auf der produktiven Qualität des Diskurses zu bestehen. Subjekte werden diskursiv konstituiert, aber es gibt Konflikte zwischen diskursiven Systemen, Widersprüche in jedem einzelnen von ihnen, verschiedene mögliche Bedeutungen für die verwendeten Konzepte.“ (Scott 2013, 157)

Auch Scott begreift mithin – ganz im Sinne von Butlers Poststrukturalismus – Subjekte als diskursiv konstituiert, wobei Diskurse dann zu ,Steuerungsmedien‘ (Habermas) werden, die (subjektunabhängig) noch jede Interaktion platzieren und (struktural) regeln. Erinnert sei indes daran, dass eine Regel sich nicht selbst regeln kann, sondern Menschen braucht, die diese (Spiel-)Regel regelmäßig in ihrer Praxis anwenden. Wichtig an dieser Diskussion bleibt aber, dass Erfahrungen (vgl. demgemäß in kritischer Absicht auch Foucault 1996) aus dieser diskursanalytischen und diskurspragmatischen Perspektive immer zutiefst mit der Welt des Symbolischen verbunden sind, das symbolische Operieren indes niemals ohne die (diskursiven und nicht-diskursiven) Praktiken von Subjekten und d. h. Akteur:innen verstanden, gedeutet und erklärt werden kann. Wäre dem nicht so, wäre Widerstand sinnlos, wäre gerade auf Emanzipation und d. h. Befreiung abzielender feministischer Aktivismus (von Akteur:innen und ihren Sprechakten) im stählernen Gehäuse der subjektunabhängig und struktural vorgeordneten Diskurse immer schon gefangen und ein schieres Ding der Unmöglichkeit. Unter Berücksichtigung der prinzipiellen Möglichkeit, Widerstand zu leisten, und der grundlegend ökonomischen Polarisierungen einer gegebenen Gesellschaft, kann mithin im Sinne der Intersektionalität und angesichts der ,Matrix of Domination‘ eine Vielzahl von Kategorien bei der Klassifikation des sozialen Raums Berücksichtigung finden, wenn es u. a. darum geht, den Begriff der Erfahrung anzureichern.

3. Kategorien dominieren – Die ,Matrix of Domination‘

„One of the most important things to say about the gender data gap

is that it is not generally malicious, or even deliberate.

Quite the opposite.

It is simply the product of a way of thinking that has been around for millennia

and is therefore a kind of not thinking.

A double not thinking, even:

men go without saying,

and women don’t get said at all.

Because when we say human, on the whole, we mean man.“

(Criado Perez 2019, XII)

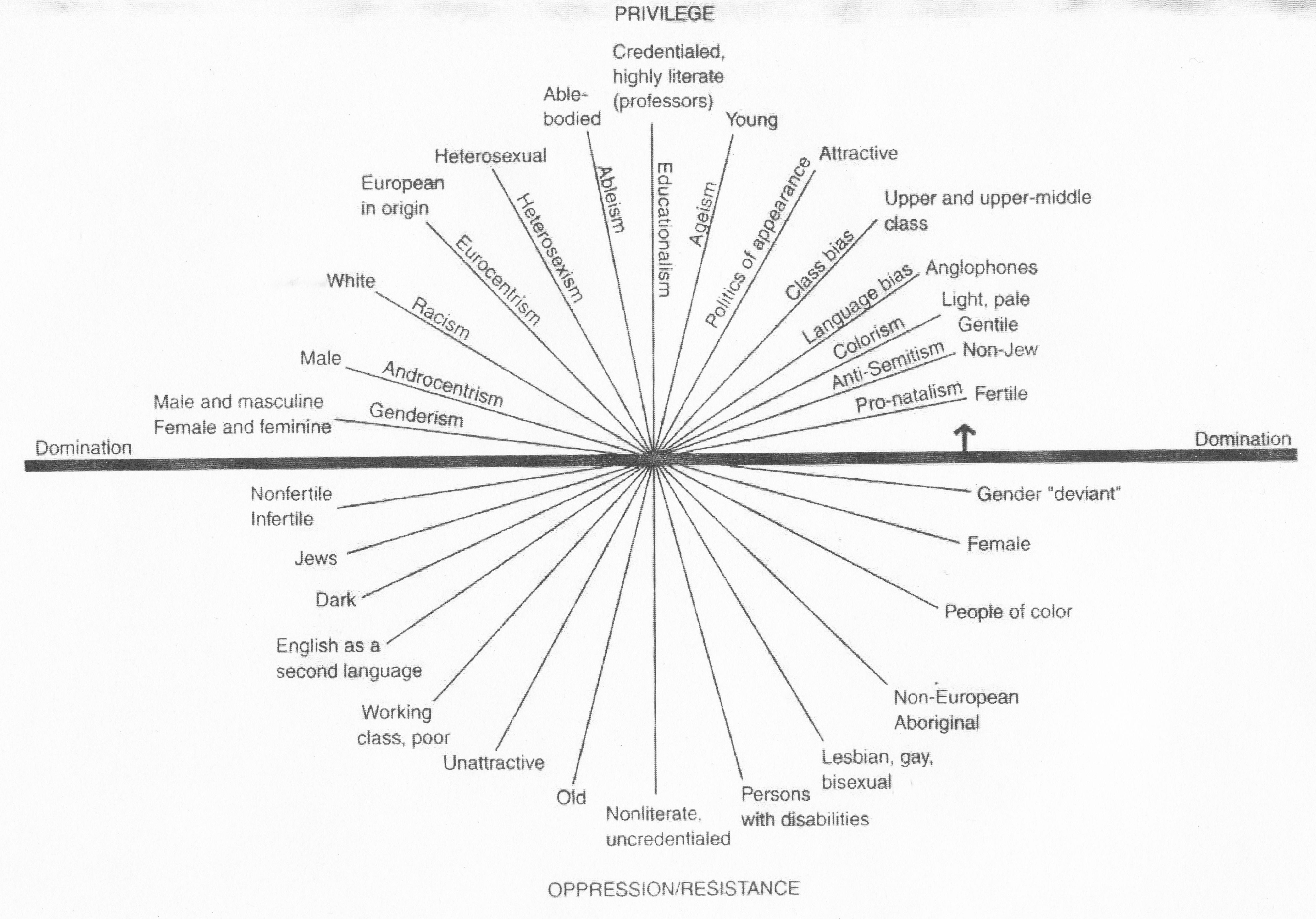

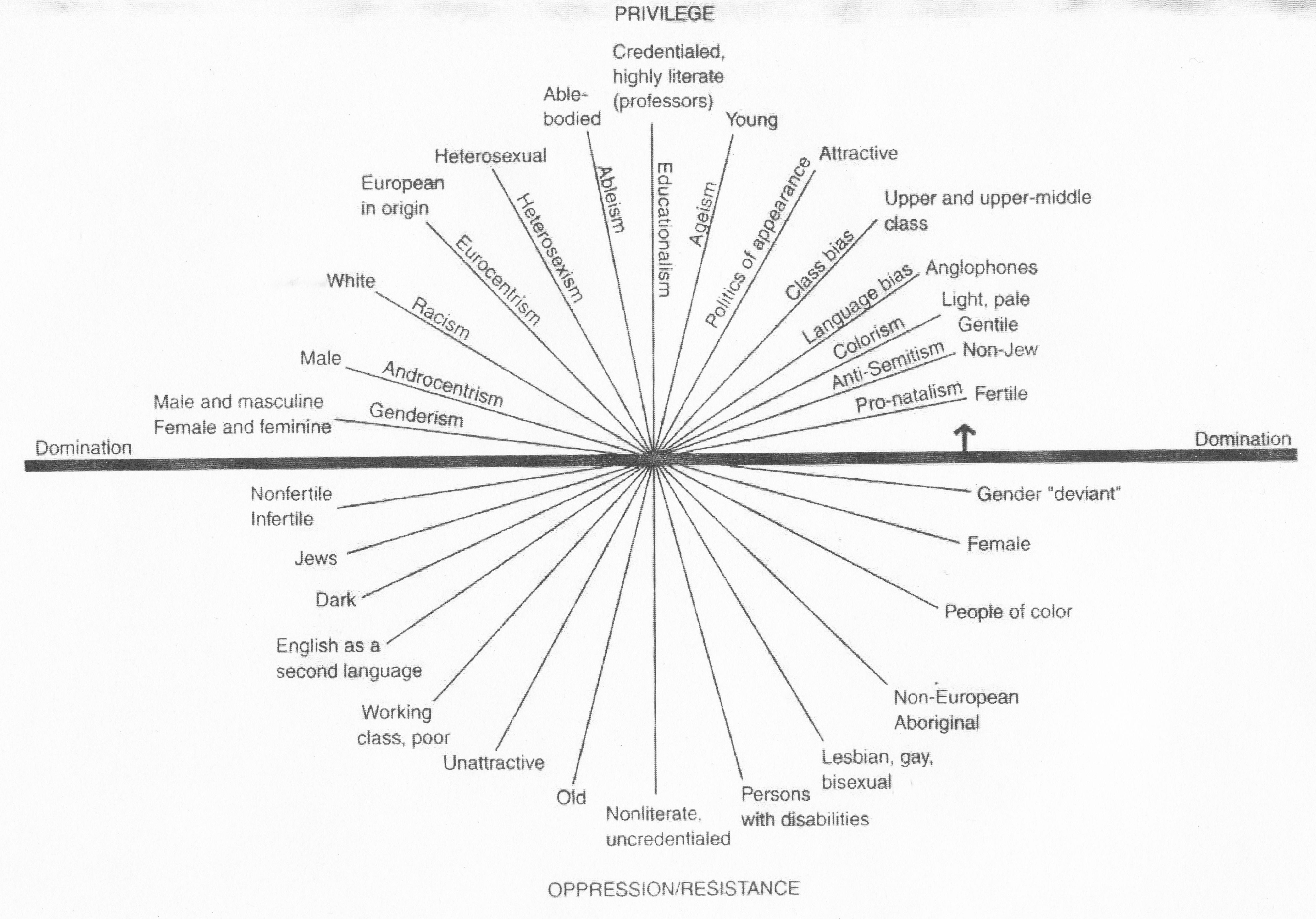

Neben dem bereits eingeführten Konzept der Intersektionalität soll an dieser Stelle nun auf das darauf aufbauende und mitunter auch austauschbar verwendete Konzept der ,Matrix of Domination‘ im Sinne von Hill Collins (1990) verwiesen werden, das erstmals von Kathryn Pauly Morgan (1996) in dem Band The Gender Question in Education (Diller et al., 1996) publiziert und in der Folge mehrfach adaptiert wurde. Nachfolgende Abbildung aus dem Beitrag von Morgan veranschaulicht die multiperspektivische, vernetzte und komplexe Wechselwirkung zwischen den unterschiedlichen Diskriminierungserfahrungen, Formen der Unterdrückungen und Ausprägungen von Privilegien im Sinne der Intersektionalität, die das Herrschaftssystem ,von oben‘ durchsetzen; demgegenüber finden sich unterschiedliche Ausprägungen von Aufbegehren und Widerstand (engl. resistance) gegen die Unterdrückung (engl. oppression), die das Feld ,von unten‘ durchlaufen können:

Abbildung 1: Intersecting Axes of Privilege, Domination, and Oppression, in: Morgan 1996, 107.

Beschreibung des Bildes für sehbehinderte und blinde Menschen:

Wie Crenshaw im Sinne dieser ,kategorialen Achsen‘ der Intersektionalität expliziert, werden Angehörige einer bestimmten Gruppe im Regelfall über einen Kamm geschert, jegliche Abweichung entlang einer Ebene wirft Fragen bzw. Zweifel auf oder kann sogar gegen die Betroffenen verwendet werden:

„According to the dominant view, a discriminator treats all people within a race or sex category similarly. Any significant experiential or statistical variation within this group suggests either that the group is not being discriminated against or that conflicting interests exist which defeat any attempts to bring a common claim. Consequently, one generally cannot combine these categories. Race and sex, moreover, become significant only when they operate to explicitly disadvantage the victims; because the privileging of whiteness or maleness is implicit, it is generally not perceived at all.“ (Crenshaw 1989, 150f.)

Angesichts dieser kategorialen Problemlage zielt die ,Matrix of Domination‘ einerseits darauf ab, unterschiedliche Dynamiken und Zusammenhänge, die Ungleichbehandlungen bedingen, sichtbar zu machen und verweist andererseits auf die komplexe Verstrickung von Machtdimensionen, die zu mehrfacher Diskriminierung bzw. vielleicht eher ,mehrfach verdichteter Diskriminierung‘ führen. Die hohe Komplexität dieser Interaktionen und Wechselwirkungen führt mitunter dazu, dass Diskriminierung, Benachteiligung oder Missachtung oder gar Misshandlung, die sich aus Unterdrückung (so changiert auch der Begriff Matrix of Oppression) ergeben können, ausgeblendet (siehe Criado Perez’ Invisible Women) oder eben als unauflösbar abgetan oder aufgeschoben werden. Eine unbeholfene Übersetzung ins Deutsche würde mit ,Matrix der Beherrschung‘ (bzw. ,Matrix der Unterdrückung‘) dem ursprünglichen Konzept keinen Gefallen tun, daher wird nachfolgend die englische Begrifflichkeit beibehalten. Hill Collins zielt darauf ab, einen Blick auf Unterdrückung zu ermöglichen, der über die Beschreibung von Ähnlichkeiten und Unterschieden hinausgeht und anzeigt, wie diese im Detail zusammenwirken. Die im Jahre 1990 von Hill Collins eingeführte Matrix referenziert zentral auf die, wenn man so möchte, eingerasteten intersektionalen Ebenen des Kapitalismus, weißer Übermacht und Heteronormativität. In ihrem Verständnis sei eine rein auf Addition von Elementen basierende Erklärung der Systematik der Unterdrückung aus Sicht des Black feminism abzulehnen:

„Black feminist thought fosters a fundamental paradigmatic shift that rejects additive approaches to oppression. Instead of starting with gender and then adding in other variables such as age, sexual orientation, race, social class, and religion, Black feminist thought sees these distinctive systems of oppression as being part of one overarching structure of domination.“ (Hill Collins 1990)

Wie bereits erläutert, geht es in diesem erweiterten Modell darum zu unterstreichen, dass Unterdrückung nicht auf einem Zusammenfügen einzelner Aspekte basiert, sondern von einem Herrschaftssystem flankiert bzw. gerahmt wird, welches die Erfahrungswelt prägt. Constanza-Chock spricht in diesem Zusammenhang von einem gleichzeitigen Erleben von und Existieren an den Intersektionen angesichts der Kategorien Klasse, Hautfarbe und Geschlecht:

„Intersectionality and the Matrix of Domination help us understand how capitalism, white supremacy, and heteropatriarchy (class, race, and gender) are interlocking systems: they are experienced simultaneously, by individuals who exist at their intersections.“ (Costanza-Chock, 2018, 5)

So verortet auch Hill Collins additive Systeme als im dichotomen Gegenüber des eurozentristischen und/oder maskulinen Denkens verwurzelt und dort den Ursprung nehmend. Damit einher geht ein Verständnis davon, dass man benachteiligt ist oder eben nicht, dass man – im Blick auf die Mechanismen von Inklusion und Exklusion – zu einer Gruppe gehört oder eben nicht; der Ansatz bietet keine Möglichkeiten für ein tiefergehendes Verständnis des stark variierenden individuellen Erlebens oder gemachten Erfahrungen. Damit geht also eigentlich auch ein Absprechen der Möglichkeit des Anbringens der eigenen Perspektive einher – ein Umstand, der sich auch in der fehlenden Dokumentation der Erfahrungen von Black feminists widerspiegelt, was Hill Collins in mangelnden Zeitressourcen und der Verhinderung des Sprechakts von außen begründet sieht. Die Autorin geht damit einhergehend davon aus, dass der von Woman of Colour erlernte, tradierte und praktizierte kommunale Zusammenhalt als Antithese zur Marktorientierung und gegenseitiger Unterdrückung verstanden werden kann. Aus dieser Stellung kann Kreativität für den individuellen Widerstand (Hill Collins, 1990, die hier von „Black female spheres of influence“ spricht) geschöpft werden, was wiederum zu einer Stärkung der Gemeinschaft führt.

In der Ablösung solcher aufsummierender Systeme durch ein Verständnis für die starke Verzahnung von unterschiedlichen Dimensionen der Beherrschung und Unterdrückung sieht sie – ebenfalls angesichts der Kategorien Klasse, Hautfarbe und Geschlecht – ein Potenzial für einen Paradigmenwechsel, welcher sich auch positiv auf andere Gruppen auswirken könne:

„Race, class, and gender represent the three systems of oppression that most heavily affect African-American women. But these systems and the economic, political, and ideological conditions that support them may not be the most fundamental oppressions, and they certainly affect many more groups than Black women. Other people of color, Jews, the poor white women, and gays and lesbians have all had similar ideological justifications offered for their subordination. All categories of humans labeled Others have been equated to one another, to animals, and to nature.“ (Hill Collins, 1990)

Auch an anderer Stelle im Text werden – mit Bezug auf bell hooks ,politic of domination‘ – Hinweise auf die Möglichkeiten gegeben, die sich aus der Matrix of Domination für weitere Gruppen ableiten lassen:

„Embracing a both/and conceptual stance moves us from additive, separate systems approaches to oppression and toward what I now see as the more fundamental issue of the social relations of domination. Race, class, and gender constitute axes of oppression that characterize Black women’s experiences within a more generalized matrix of domination. Other groups may encounter different dimensions of the matrix, such as sexual orientation, religion, and age, but the overarching relationship is one of domination and the types of activism it generates.“ (ebd.)

Obwohl an keiner der beiden Stellen explizit auf Behinderung eingegangen wird, kann diese Diversitätsdimension an dieser Stelle ins Spiel gebracht werden, da die Erfahrung der Unterdrückung bzw. des oben beschriebenen Ausschlusses durch die sogenannten dominierenden Gruppen jedenfalls zutrifft. Hierbei kann gerade die Intersektion von Geschlecht und Behinderung als eine verstanden werden, die besonders viele Ebenen eines heteronormativ ausgerichteten Lebensentwurfs nicht abdeckt. Aus unterschiedlichen Perspektiven kann so beispielsweise der Kinderwunsch von Frauen mit Behinderungen auf Unverständnis stoßen.

Die Ebenen der Unterdrückung, die für unterschiedliche Gruppen zutrifft, verortet Hill Collins entlang der drei Ebenen der persönlichen Biografie, der Gruppe bzw. Gemeinschaft oder dem kulturellen Kontext und auf institutionellem Level. Unterdrückung kann also auf zwischenmenschlicher Ebene im nahen und weiteren sozialen Umfeld erfolgen, aber auch strukturell gerahmt sein und das Berufsfeld oder Bildungskontexte betreffen.

Morgan (1996) widmete sich in diesem Zusammenhang der Frage, inwieweit Privilegien, Beherrschung und Unterdrückung nach wie vor den schulischen Kontext durchziehen. Ihre Forschung bestätigte, dass viele Formen der Diskriminierung sich nach wie vor auf Gender beziehen und sich manifest durch die unterschiedlichen strukturellen Ebenen der Curricula, der verwendeten Sprache und Unterrichtspraktiken ziehen. Hier lassen sich viele Parallelen zu rezent vermehrt aufgearbeiteten und beforschten Ausschluss-Erfahrungen und Behinderungen von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen im Verlauf der schulischen Erfahrungen einreihen (Kremsner, 2017; Criado Perez, 2019).

Neben den hier vor Augen geführten unterschiedlichen Bereichen und ,kategorialen Achsen‘ der ,Domination‘, in denen Unterdrückung im Rahmen eines ,Herrschaftssystems‘ passieren kann, zeigt Hill Collins – ganz im Sinne des von uns oben diskutierten Aktivismus und mit deutlichem Bezug auf Haraway (1988) – in Black Feminist Thought (1990) auf mehreren Stufen Formen und Möglichkeiten des intersektionalen Widerstands (engl. resistance) gegen Herrschaft und ,Domination‘ auf. Ihre Ausführungen zu verschiedenen Voraussetzungen von Widerstand lassen sich in drei Punkten zusammenfassen:

(1) Situated Knowledge: Wissen, das sich unter anderem aus der Erfahrung der Unterdrückung speist, aber auch außerhalb der Situationen abgerufen/eingesetzt werden kann.

(2) Subjugated Knowledge: Sich aus der Unterdrückungserfahrung ergebendes oder ableitbares Wissen, das eingesetzt werden kann, um Widerstand zu formieren und gegen Unterdrückung zu wirken.

(3) Partial Perspectives: In Anbetracht dessen, dass unterschiedliche Gruppen Unterdrückung erfahren, wird an dieser Stelle anerkannt, dass die Erfahrungen, die Black females machen, nur eine von mehreren ist bzw. ,nur‘ bestimmte Aspekte der Matrix abdecken. (vgl. Hill Collins, 1990)

Damit ist angesichts der ausdifferenzierten ,Matrix of Domination‘ auch deutlich festgehalten, dass die Macht der Unterdrückung keineswegs den gesamten sozialen Raum ,von oben‘ durchzieht, sondern es immer auch (gänzlich legitime) Widerstandspunkte gibt, von denen ein Befreiungskampf ,von unten‘ ausgehen kann, der seinerseits und vice versa an allen intersektionalen Achsen der Repression ansetzen kann, um z. B. die Ballung von Privilegien zu kritisieren und (demokratisch) aufzulösen bzw. zu verteilen.

4. Ausblick und Fazit

Wenn wir nun, am Ende dieses Beitrags, wieder auf die eingangs aufgeworfene leitende Fragestellung – nämlich „In welchem Verhältnis stehen Inklusion und Intersektionalität?“ – zurückkommen, können wir das Folgende resümieren: Insgesamt lässt sich mithin angesichts der von uns diskutierten Positionen und Autor:innen (Donna Haraway, Patricia Hill Collins, Kimberley Crenshaw, Gerda Lerner, bell hooks, Sasha Costanza-Chock u. a.) festhalten, dass – nicht zuletzt im Blick auf die Kategorien class, race und gender – mit der ,Matrix of Domination‘ ein ausdifferenziertes und deutlich relationales Modell des Verhältnisses von Inklusion und Intersektionalität vorliegt, um die verschiedenen ,kategorialen Achsen‘ von Herrschaft, Unterdrückung oder Repression, aber auch Widerstand gegen sie bis in die individuellsten Ausprägungen hinein analysieren, beschreiben und verstehen zu können. Dieses Modell bietet sich insbesondere an, wenn die Mechanismen von Inklusion und Exklusion zum Gegenstand der Analyse und Diskussion werden. Dies haben wir bereits einleitend anhand der drei von Kimberly Crenshaw vorgestellten Gerichtsfälle im juristischen Feld bzw. System (vgl. Nassehi & Nollmann, 2004) vor Augen führen können, um in der Folge die Frage der diesbezüglichen Kategorienbildung sowie die Problematik der intersektional lokalisierten Sprecher:innenpositionen angesichts des Repräsentationsproblems zu diskutieren. Im individuellen (bzw. empirischen und qualitativen) Fall von Diskriminierung ist jeweils zu bestimmen, wie die (konstruierten!) Kategorien Klasse, Hautfarbe, Geschlecht bzw. geschlechtliche Orientierung/Identität, Sprache, Kultur/Ethnie, Nation, Religion und Behinderung dialektisch verwoben sind und entlang welcher (Haupt-)Achsen Herrschaft ausgeübt wird. Davon ausgehend ist es auf einer allgemeinen gesamtgesellschaftlichen Ebene auch möglich, den sozialen Raum insgesamt zu erfassen und gleichsam in der ,Totale‘ zu beschreiben. Entsprechend wäre es ratsam, das Modell nicht nur zwei-, sondern dreidimensional darzustellen und zu denken, wenn die Frage „Wer spricht wo wann was wie?“ plausibel beantwortet werden soll. Eine derartige Analyse kann in der Folge auch angesichts des Verhältnisses von Inklusion und Intersektionalität komplexe Prozesse der Persönlichkeits- oder Identitätsbildung im Sinne von Subjektivierungsprozessen unter die Lupe nehmen, um sie angemessen zu begreifen: Ain’t I a person?

In diesem Zusammenhang schlagen wir vor, angesichts aller (jeweils) verwendeten Kategorien der Intersektionalität im allgemeinen Rahmen der Forschung zu Inklusion nicht aus dem Blick zu verlieren, dass Herrschaft sich gegenwärtig nur innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise etablieren und stabilisieren kann (Vgl. dazu auch die an Bourdieu orientierte Modellierung von Intersektionalität bei Winker & Degele 2009). Denn die These, nach der sich z. B. Kapitalkonzentrationen und -akkumulationen auf breiter Ebene aufweisen lassen, bestätigt sich mehrfach in Theorie und Praxis von intersektional orientierten Analysen, wie wir mit diesem Beitrag deutlich machen wollen. Dabei ließe sich das hier vorgeschlagene Modell aktuell auf die Diskriminierungs- und Ausbeutungsformen angesichts der neoliberalen bzw. neofeudalen Automatisierung und Digitalisierung oder die sehr ausdifferenzierten Formen der Corona-Proteste beziehen, um diese Phänomenbereiche angemessen und rational deuten zu können. Anhand der ,Matrix of Domination‘ können mithin Phänomene der Inklusion und Intersektionalität perspektivisch beleuchtet werden, indem in einem konkreten Fall jede einzelne Kategorie in den Blick genommen wird, um danach die kategorialen Wechselwirkungen in ein besonderes und fallbezogen spezifisches Verhältnis und einen allgemeinen gesamtgesellschaftlichen Rahmen zu stellen. Dabei wird die Problematik der Klassifikation und Kategorisierung (in) einer gegebenen Gesellschaft ins Zentrum der Diskussion gestellt, indem sozialwissenschaftlich die individuelle Ausprägung von Merkmalen wie auch die notwendige Universalisierung derselben verhandelt wird. Angesichts der von uns in den Raum gestellten Frage des bias einer gegebenen Sprecher:innenposition wäre in der Folge auch die sozialwissenschaftliche Debatte zu Deskription und Normativität nachdrücklich und reflexiv auf den eigenen Diskurs und Standpunkt zu beziehen. So stellt sich der aktuellen Forschung zum Verhältnis von Inklusion und Intersektionalität auch deutlich die Frage nach der Normativität der eigenen Position, die dort notwendig wird, wo reine Deskription nicht ausreicht, um tatsächliche Diskriminierung(en) intersektional zu verhindern. Doch dieser Zusammenhang bleibt noch eingehend zu diskutieren und steht dann auf einem anderen Blatt …

5. Literatur

Althusser, L. (2019). Ideologie und ideologische Staatsapparate. Hamburg: VSA.

Barberi, A. (2020). Von der Performanz. Zur Methodologie der Diskursanalyse nach Michel Foucault und Pierre Bourdieu. Köln: Janus.

Barberi, A. & Swertz, C. (Hrsg.) (2016). Macht, Souveränität, Herrschaft. MEDIENIMPULSE Bd. 54. H. 4. https://journals.univie.ac.at/index.php/mp/issue/view/100 [01.09.2022].

bell hooks (2000). Where We Stand. Class Matters. New York: Routledge.

Bourdieu, P. (1985). Sozialer Raum und Klassen/Leçon sur la leçon. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Bourdieu, P. (1987). Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Bourdieu, P. (2005). Was heißt sprechen? Zur Ökonomie des sprachlichen Tausches. Wien: Braumüller.

Bourdieu, P. & Wacquant, L. J. D. (2006). Reflexive Anthropologie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Butler, J. (1990). Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. New York & London: Routledge.

Butler, J. (1993). Bodies that Matter. On the discursive Limits of “Sex”. New York & London: Routledge.

Butler, J. (2016). Von der Performativität zur Prekarität. In K. Peters & A. Seier (Hrsg.), Gender & Medien-Reader (S. 573–590). Zürich u. a.: Diaphanes

Costanza-Chock, S. (2018). Design Justice, A.I., and Escape from the Matrix of Domination? Journal of Design and Science. http://dx.doi.org/10.21428/96c8d426 [01.09.2022].

Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Theory and Antiracist Politics. University of Chicago Legal Forum, Vol. 1989. Issue 1, 139–167.

Criado Perez, C. (2019). Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed for Men. London: Chatto & Windus.

Cwielong, I. (2017). Der Anerkennungsdiskurs in der bildungswissenschaftlich orientierten Medienpädagogik und Mediensozialisationsforschung. In MEDIENIMPULSE, Bd. 55. H. 1. https://journals.univie.ac.at/index.php/mp/article/view/mi1033 [01.09.2022].

Deleuze, G. (1991). Was ist ein Dispositiv? In F. Ewald & B. Waldenfels (Hrsg.), Spiele der Wahrheit. Michel Foucaults Denken (S. 153–162). Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Diller, A., Houston, B., Morgan, K. P. & Ayim. M (1996): The Gender Question in Education: Theory, Pedagogy & Politics (S. 105–122). Boulder (CO): Westview.

Eribon, D. (2016). Rückkehr nach Reims. Berlin: Suhrkamp.

Foucault, M. (1996). Der Mensch ist ein Erfahrungstier: Gespräch mit Ducio Trombadori. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Foucault, M. (2006). Sicherheit, Territorium, Bevölkerung. Geschichte der Gouvernementalität I: Vorlesung am Collège de France 1977–1978. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Fraser, N. & Jaeggi, R. (2020). Kapitalismus. Ein Gespräch über kritische Theorie. Berlin: Suhrkamp.

Gramsci, A. (1991–2002). Gefängnishefte. Kritische Gesamtausgabe. Band 1–9. Hamburg: Argument.

Habermas, J. (1991). Erkenntnis und Interesse: Mit einem neuen Nachwort. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Haraway, D. (1988). Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. Feminist Studies, Vol. 14. No. 3 (Autumn 1988), 575–599.

Hill Collins, P. (1990). Black Feminist Thought in the Matrix of Domination, Exzerpt von: P. Hill Collins, Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment (S. 221–238). London: Harper Collins. http://www.hartford-hwp.com/archives/45a/252.html [01.09.2022].

Hobsbawm, E. J. (2012). Wie man die Welt verändert. Über Marx und den Marxismus. München: Hanser.

Honneth, A. (2018). Anerkennung. Eine europäische Ideengeschichte. Berlin: Suhrkamp.

Kremsner, G. (2017). Vom Einschluss der Ausgeschlossenen zum Ausschluss der Eingeschlossenen – Biographische Erzählungen von so genannten Menschen mit Lernschwierigkeiten. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Kronauer, M. (2010). Exklusion, Die Gefährdung des Sozialen im hoch entwickelten Kapitalismus. 2. aktualisierte und erweiterte Auflage. Frankfurt a. M. & New York: Campus.

Lerner, G. (Hrsg.) (1972). Black Women in White America. A Documentary History. New York: Vintage.

Lerner, G. (2005). The Majority Finds Its Past. Placing Women in History. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.

Marx, K. (1969). Thesen über Feuerbach. In Marx-Engels Werke. MEW Band 3 (S. 533–535). Berlin: Dietz. http://www.mlwerke.de/me/me03/me03_533.htm [01.09.2022].

McGarvey, D. (2017). Armutssafari. Von der Wut der abgehängten Unterschicht. Berlin: Luchterhand.

Morgan, K. P. (1996). Describing the Emperor’s New Clothes: Three Myths of Educational (In)Equality. In A. Diller, B. Houston, K. P. Morgan & M. Ayim: The Gender Question in Education: Theory, Pedagogy & Politics (S. 105–122). Boulder (CO): Westview.

Nassehi, A. & Nollmann, G. (Hrsg.) (2004). Bourdieu und Luhmann. Ein Theorievergleich. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Reckwitz, A. (2019): Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne. Berlin: Suhrkamp.

Schwarzer, A. (2017). Weiberzank – Oder Polit-Kontroverse. Emma. 29.08.2017. https://www.emma.de/artikel/eine-antwort-auf-butler-334719 [01.09.2022].

Scott, J. W. (1986). Gender: A Useful Category of Historical Analysis. The American Historical Review, Vol. 91. No. 5 (Dec. 1986), 1053–1075.

Scott, J. W. (1991). The Evidence of Experience. Critical Inquiry, Vol. 17, No. 4 (Summer, 1991), S. 773–797. Dt. (2013): Die Evidenz der Erfahrung. Übersetzt von Alessandro Barberi.

Scott, J. W. (1996). Only Paradoxes to Offer. French Feminists and the Rights of Man. Cambrigde (Mass.) & London: Harvard University Press.

Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaft – ÖZG, 24 Jg. H. 3., 138–166. https://journals.univie.ac.at/index.php/oezg/article/view/3710 [01.09.2022].

Staab, P. (2019). Digitaler Kapitalismus. Markt und Herrschaft in der Ökonomie der Unknappheit. Berlin: Suhrkamp.

Stichweh R. (1997). Inklusion/Exklusion und die Theorie der Weltgesellschaft. In K.-S. Rehberg (Hrsg.), Differenz und Integration: Die Zukunft moderner Gesellschaften (S. 601–607). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-322-83268-9_134 [01.09.2022].

Stichweh, R. (2016). Inklusion und Exklusion – Studien zur Gesellschaftstheorie. Bielefeld: transcript

Spivak, G. C. (2020). Can the Subaltern Speak? Postkolonialität und subalterne Artikulation. Wien: Turia + Kant.

Thompson, E. P. (1987). Die Entstehung der englischen Arbeiterklasse. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

UN (2016). Convention on the Rights of Persons with Disabilities. https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html [01.09.2022].

UNESCO (1994). Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse. https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-03/1994_salamanca-erklaerung.pdf [01.09.2022].

Winker, G. & Degele, N. (2009). Intersektionalität. Zur Analyse sozialer Ungleichheit. Bielefeld: transcript.