Marco Miguel Valero Sanchez:Inklusion von Menschen mit Behinderungen an deutschen Hochschulen – Eine Analyse hochschulrechtlicher Rahmenbedingungen mit besonderem Fokus auf Postdocs mit Behinderungen

Abstract: Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention sind die Hochschulen in Deutschland verpflichtet, für Menschen mit Behinderungen einen diskriminierungsfreien und gleichberechtigten Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung zu gewährleisten. Die rechtlichen Rahmenbedingungen und Steuerungselemente zur Förderung einer inklusiven Hochschule sind jedoch bislang kaum analysiert worden. Der vorliegende Beitrag untersucht deshalb, wie Regelungen der UN-Behindertenrechtskonvention in den Hochschulgesetzen und Aktionsplänen der deutschen Bundesländer aufgegriffen und konkretisiert werden, um die Inklusion von Menschen mit Behinderungen an deutschen Hochschulen zu fördern. Eingebettet in den akademischen Diskurs um prekäre Beschäftigungsverhältnisse und unsichere Karriereperspektiven für den wissenschaftlichen Mittelbau wird dabei ein besonderer Fokus auf die Inklusion von Postdocs mit Behinderungen gelegt.

Stichworte: Inklusion, Hochschule, Akademiker*innen, Behinderung, Hochschulsteuerung

Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Ausgangssituation: Die Förderung der „inklusiven Hochschule“ als Aufgabe der Hochschulen

- Hintergrund: Zur Beschäftigungs- und Karrieresituation im deutschen Wissenschaftssystem

- Forschungsstand: Die rechtliche Ausgestaltung der „inklusiven Hochschule“ in den deutschen Bundesländern

- Ergebnisteil: Die Förderung der „inklusiven Hochschule“ im Kontext wissenschaftlicher Karrieren

- Diskussion & Fazit

- Literatur

1. Einleitung

Die Verabschiedung des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (kurz: UN-BRK) im Dezember 2006 durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen leitete eine neue Ära in der internationalen Behindertenpolitik ein. Erstmals in der Geschichte der Vereinten Nationen wurden die Menschenrechte für Menschen mit Behinderungen verbindlich festgeschrieben und damit in das allgemeine UN-Menschenrechtssystem eingeordnet (Degener 2010; Welti 2016).

Seit Inkrafttreten der UN-BRK in Deutschland im März 2009 hat sich in der Bundesrepublik die Debatte um Inklusion, Teilhabe und Barrierefreiheit im Hochschulbereich deutlich forciert (Klein & Schindler 2016, S. 8). Insbesondere durch das in der Konvention verankerte Recht von Menschen mit Behinderungen auf einen diskriminierungsfreien und gleichberechtigten Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung sind die Hochschulen angehalten, sich intensiver mit den Belangen von Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen (Schindler 2014). Gleichwohl sind die Zugangsmöglichkeiten und Exklusionsmechanismen für Menschen mit Behinderungen an deutschen Hochschulen wenig erforscht. Es überwiegen Arbeiten auf der Mikroebene, die vorrangig die Situation von Studierenden mit Behinderungen in den Blick nehmen (Böhm et al. 2020; Kerst 2016; Poskowsky et al. 2018).

Hochschulrechtliche Rahmenbedingungen und Steuerungselemente zur Förderung einer inklusiven Hochschule auf der Makroebene sind bislang nur vereinzelt untersucht worden, obwohl sie für die zielgerichtete Analyse und Ausgestaltung der Meso- und Mikroebene von hoher Relevanz sind (In der Smitten & Valero Sanchez 2016). Vornehmlich in den Blick genommen wurden dabei die Aktionspläne der deutschen Bundesländer zur Umsetzung der UN-BRK (kurz: Landesaktionspläne) sowie die Hochschulgesetze der deutschen Bundesländer (kurz: Landeshochschulgesetze). Zu berücksichtigen ist, dass bei den bisherigen Analysen der Landesaktionspläne zum jeweiligen Untersuchungszeitpunkt nicht für alle Länder entsprechende Aktionspläne vorlagen (Bauer et al. 2017; In der Smitten & Valero Sanchez 2016); auch die Untersuchungen der Landeshochschulgesetze wurden allenfalls für ausgewählte Bundesländer vorgenommen (Pioch 2019). Zugleich konzentrieren sich einige Analysen lediglich auf bestimmte Statusgruppen, wie z.B. Promovierende mit Behinderungen (Bauer et al. 2017). Damit fehlen Möglichkeiten zu regionalen Vergleichen ebenso wie Grundlagen zur Beurteilung der flächendeckenden Umsetzung der UN-BRK in Deutschland.

Vor diesem Hintergrund werden im vorliegenden Beitrag die Ergebnisse einer Dokumentenanalyse der Hochschulgesetze und Aktionspläne aller 16 deutschen Bundesländer mit Stand vom Dezember 2021 präsentiert. Dabei soll die Frage beantwortet werden, in welcher Weise die den Hochschulbereich betreffenden Regelungen der UN-BRK in den Hochschulgesetzen und Aktionsplänen der deutschen Bundesländer aufgegriffen und konkretisiert werden, um die Inklusion von Menschen mit Behinderungen an deutschen Hochschulen zu fördern. Ein besonderer Fokus wird auf inklusionsrelevante Regelungen und Maßnahmen für Postdoktorand*innen (kurz: Postdocs) mit Behinderungen gelegt. Der Begriff ‚Postdocs‘ umfasst dabei alle Personen, die eine Promotion abgeschlossen, aber keine Vollprofessur erlangt haben, also auch Juniorprofessor*innen und Akademische Rät*innen (Hüther & Krücken 2016, S. 228). Mit diesem Fokus leistet der Artikel nicht nur einen wertvollen Beitrag, die Forschungslücke zu wissenschaftlichen Karrieren mit Behinderung, vor allem von promovierten Wissenschaftler*innen (Konsortium Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2021, S. 59), weiter zu schließen. Er bietet ebenso neue Erkenntnisse für den Diskurs um prekäre Beschäftigungsverhältnisse, sozial-selektive Karriereperspektiven und mangelnde Chancengerechtigkeit in der Wissenschaft, insbesondere für den akademischen Mittelbau (Ambrasat 2021; Bahr 2021; Keil 2020).

2. Ausgangssituation: Die Förderung der „inklusiven Hochschule“ als Aufgabe der Hochschulen

Seit die UN-BRK im März 2009 in Deutschland in Kraft getreten ist, hat das Bemühen um mehr Teilhabe und Chancengleichheit auch an Hochschulen deutlich mehr Aufmerksamkeit erfahren (Schindler 2014). Ziel ist dabei eine Ausgestaltung der Hochschulen, die es ermöglicht, dass Menschen mit Behinderungen in ihrer Heterogenität anerkannt werden und gleichermaßen gut studieren, lehren, forschen und arbeiten können wie Menschen ohne Behinderungen.

So verpflichtet Artikel 24 „Bildung“ der UN-BRK in Absatz 5 die Vertragsstaaten sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen einen diskriminierungsfreien und gleichberechtigten Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung, Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen haben. Zu diesem Zweck stellen die Vertragsstaaten sicher, dass für Menschen mit Behinderungen angemessene Vorkehrungen getroffen werden (Vereinte Nationen 2008, S. 1437f.).

In diesem Kontext ist zugleich Artikel 8 „Bewusstseinsbildung“ zu betrachten. Dieser verlangt von den Vertragsstaaten, wirksame und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um das gesellschaftliche Bewusstsein für die Rechte und Würde von Menschen mit Behinderungen zu schärfen und das Bewusstsein für ihre Fähigkeiten und ihren Beitrag an der Gesellschaft zu fördern (ebd., S. 1427f.). Neben der Einleitung und dauerhaften Durchführung wirksamer Kampagnen gehört hierzu auch die Förderung von Schulungsprogrammen, um das Bewusstsein für Menschen mit Behinderungen und für deren Rechte zu schärfen.

Der unmittelbar folgende Artikel 9 „Zugänglichkeit/Barrierefreiheit“ ergänzt die Forderung, einen gleichberechtigten Zugang zur physischen Umwelt, zu Transport- und Verkehrsmitteln sowie zu Informations- und Kommunikationstechnologien und -systemen für Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten (ebd., S. 1428). Artikel 9 verdeutlicht damit, dass die Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für Menschen mit Behinderungen entscheidend von einer zugänglichen bzw. barrierefreien Umwelt abhängt. An Hochschulen betrifft dies etwa die barrierefreie Gestaltung von Hochschulgebäuden und Lehr- und Lernräumen, von Orientierungs- und Leitsystemen sowie das Angebot an barrierefreien Dokumenten, Lehrveranstaltungen, Beratungsangeboten und Sprechstunden.

Mit Blick auf die Forschenden, Lehrenden und Mitarbeiter*innen an Hochschulen ist Artikel 27 zum Thema „Arbeit und Beschäftigung“ von zentraler Bedeutung. Dieser fordert „Diskriminierung aufgrund von Behinderung in allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit einer Beschäftigung gleich welcher Art […] zu verbieten“ und „sicherzustellen, dass am Arbeitsplatz angemessene Vorkehrungen für Menschen mit Behinderungen getroffen werden“ (ebd., S. 1439f.). Die Vertragsstaaten sind in der Pflicht, die Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen zu realisieren sowie gerechte, sichere und gesunde Arbeitsbedingungen zu schaffen. Zugleich sind sie angehalten, die Beschäftigungsmöglichkeiten und den beruflichen Aufstieg auf dem Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderungen zu fördern (ebd.). In ihrer Rolle als Bildungsinstitutionen und Arbeitgeberinnen sind Hochschulen damit nicht nur gefordert, den Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung zu erleichtern. Sie sind ebenso verpflichtet, einen inklusiven Zugang zum akademischen Arbeitsmarkt zu ermöglichen sowie gleichberechtigte und diskriminierungsfreie Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen für Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten.

3. Hintergrund: Zur Beschäftigungs- und Karrieresituation im deutschen Wissenschaftssystem

Der Fokus auf die Inklusion von Postdocs mit Behinderungen ist angesichts der Beschäftigungs- und Karrieresituation im deutschen Wissenschaftssystem von maßgeblicher Bedeutung. So werden die akademischen Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen in Deutschland häufig als prekär, unsicher und sozial ungerecht bezeichnet; im Fokus der Kritik stehen vor allem hohe Befristungsquoten, kurze Vertragslaufzeiten und die zunehmende Drittmittelbeschäftigung, aber auch die Arbeitsbelastung und die hohe Zahl erbrachter Überstunden (Ambrasat 2021; Bahr 2021; Holderberg & Seipel 2021). Der Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2021 legt hierzu dar, dass 92% des nichtprofessoralen hauptberuflichen wissenschaftlichen und künstlerischen Personals an Hochschulen unter 45 Jahren befristet beschäftigt ist; die durchschnittliche Vertragslaufzeit von Postdocs liegt dabei bei 28 Monaten bezogen auf den aktuellen Arbeitsvertrag (Konsortium Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2021, S. 108).

Diese prekären Beschäftigungsverhältnisse gehen besonders für den akademischen Mittelbau mit einer beruflichen Ungewissheit, hohen Arbeitsplatzunsicherheit und schwierigen Aufstiegschancen einher. Verglichen mit anderen Ländern wie Großbritannien oder den USA gibt es in Deutschland nur sehr wenige Dauerstellen unterhalb der Professur, um Akademiker*innen frühzeitig und verlässlich in Forschung und Lehre einzubinden (Kreckel 2016, S. 19f.). Einer hohen Zahl befristet angestellter Wissenschaftler*innen steht damit eine geringe Zahl von Professuren und unbefristeten Stellen im akademischen Mittelbau gegenüber. Diese Entwicklung wird auch als „Flaschenhalsproblematik“ (Holderberg & Seipel 2021, S. 22) bezeichnet. Fehlende bzw. zahlenmäßig wenige Tenure-Track-Positionen verschärfen diese unsichere Aufstiegs- und Karriereperspektive zusätzlich (Ambrasat 2021, S. 151).

Der berufliche Aufstieg auf dem akademischen Arbeitsmarkt wird für Wissenschaftler*innen mit Behinderungen zusätzlich dadurch erschwert, dass das Wissenschaftssystem maßgeblich von ableistischen Strukturen und Einstellungen bestimmt wird. Diese manifestieren sich sowohl in einem leistungs- und konkurrenzorientierten Arbeitsumfeld als auch in krankheitsfördernden Erwartungen an Produktivität, Verfügbarkeit und Flexibilität (Brown & Leigh 2018; Nishida 2016). Des Weiteren ist der Weg zur Professur von einer hohen sozialen Selektivität geprägt, die sich vor allem in einem sehr niedrigen Anteil von Menschen aus Nicht-Akademiker*innenfamilien oder Frauen auf ordentlichen Professuren niederschlägt (Möller 2015). Auffällig ist hierbei, dass der Anteil von Frauen in der Wissenschaft mit fortschreitender Qualifizierungs- und Karrierestufe sinkt – die sogenannte „leaky pipeline“ (Leemann et al. 2010, S. 299) – und zwischen der Promotion und der Habilitation besonders stark abnimmt (Konsortium Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2021, S. 106). Während etwa die Hälfte der Promovierenden (47%) weiblich ist, liegt der Frauenanteil bei neuberufenen Juniorprofessor*innen bei 43%, bei abgeschlossenen Habilitationen lediglich bei 32% (ebd., S. 107).

Für Akademiker*innen mit Behinderungen liegen hierzu keine vergleichbaren Daten vor. Aufgrund der prekären Beschäftigungsverhältnisse, der leaky pipeline bei Wissenschaftlerinnen sowie ableistischer Strukturen im Wissenschaftssystem ist jedoch davon auszugehen, dass auch Postdocs mit Behinderungen auf dem Weg zur Professur kontinuierlich ‚verloren‘ gehen. Hochschulrechtliche Rahmenbedingungen können dabei eine wichtige Grundlage schaffen, um inklusive Beschäftigungsbedingungen und verlässliche Karrierewege für Postdocs mit Behinderungen zu strukturieren und ihrem Ausscheiden aus der Wissenschaft vorzubeugen bzw. entgegenzuwirken.

4. Forschungsstand: Die rechtliche Ausgestaltung der „inklusiven Hochschule“ in den deutschen Bundesländern

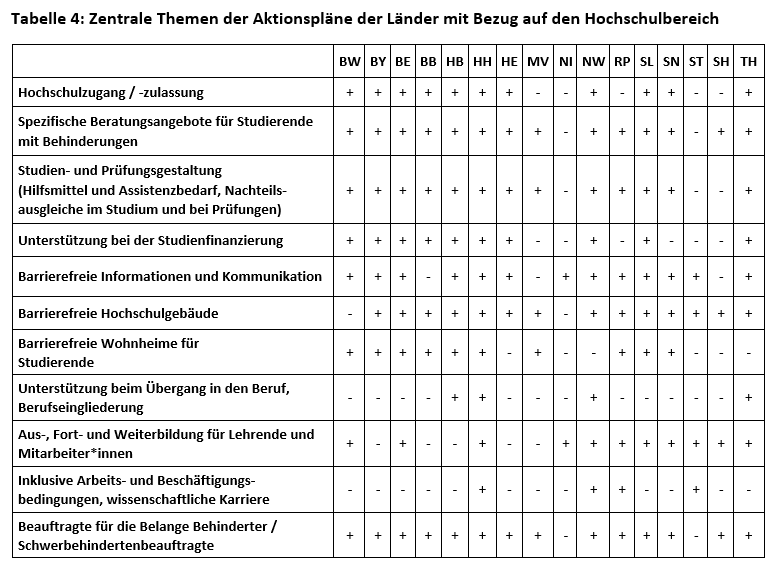

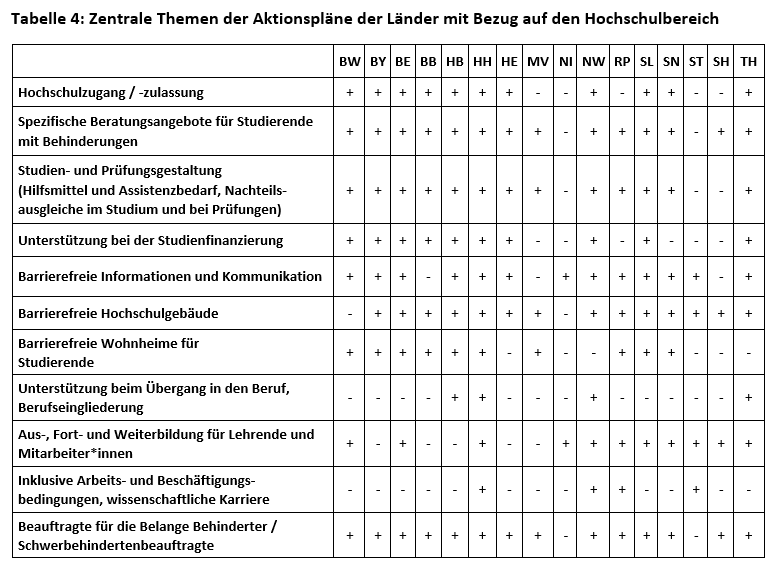

Hochschulrechtliche Rahmenbedingungen und Steuerungselemente zur Förderung von Inklusion an deutschen Hochschulen sind empirisch bislang nur vereinzelt untersucht (Bauer et al. 2017; In der Smitten & Valero Sanchez 2016; Pioch 2019). Dabei zeigen die Analysen zu den Landesaktionsplänen, dass die hochschulspezifischen Maßnahmen in erster Linie auf Studierende mit Behinderungen ausgerichtet sind. In der Smitten & Valero Sanchez (2016, S. 44) können hierzu zehn Themenfelder identifizieren, die in den Landesaktionsplänen besonders häufig angesprochen werden und sich über alle Phasen des Studiums erstrecken: Von der Hochschulzulassung über die Studien- und Prüfungsgestaltung bis hin zum Übergang in den Beruf. Auch übergreifende Aspekte, die Studierende und andere Menschen mit Behinderungen an Hochschulen gleichermaßen betreffen, wie barrierefreie Hochschulgebäude, Informations- und Kommunikationsmittel oder auch die Schwerbehindertenvertretung, finden Berücksichtigung (ebd.).

Im Vergleich zu Studierenden mit Behinderungen werden Akademiker*innen mit Behinderungen kaum angesprochen. Insbesondere die Gruppe der Postdocs und die für sie relevanten Bereiche der inklusiven Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen und der wissenschaftlichen Karriere werden äußerst selten – und allenfalls implizit – thematisiert. Lediglich in fünf Aktionsplänen (Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen-Anhalt, Thüringen) wird die Aus-, Fort- und Weiterbildung für Lehrende und Mitarbeiter*innen an Hochschulen zur Förderung eines Bewusstseins für die Situation von Menschen mit Behinderungen erwähnt (In der Smitten & Valero Sanchez 2016, S. 44). Nur ein Aktionsplan (Hamburg) benennt explizit Maßnahmen, um den Zugang zu wissenschaftlichen Karrieren für Menschen mit Behinderungen zu erleichtern. Neben der Einrichtung eines Kontingents an Promotionsstellen sollen bei Einstellungsentscheidungen für wissenschaftliches Personal besondere Regelungen geschaffen werden, um die Belange von Menschen mit Behinderungen angemessen zu berücksichtigen (Bauer et al. 2017, S. 40).

Mit Blick auf inklusionsrelevante Regelungen in den Landeshochschulgesetzenzeigt sich ein ähnliches Bild. In ihrer Analyse der Hochschulgesetze der Bundesländer Bayern, Bremen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen legt Pioch (2019) dar, dass alle vier Gesetzestexte prioritär auf Studierende mit Behinderungen ausgerichtet sind. In unterschiedlichem Umfang und mit unterschiedlicher Präzisierung werden die jeweiligen Hochschulen verpflichtet, studienbezogene Angebote barrierefrei zu gestalten und Nachteilsausgleiche im Studium und bei Prüfungen zu gewähren (ebd., S. 47). Zudem werden die Hochschulen mehrheitlich aufgefordert, eine*n Beauftragte*n für die Belange von Studierenden mit Behinderungen zu bestellen (ebd., S. 49). Darüber hinaus lassen sich in den vier Gesetzen nur wenige und allenfalls implizite Ausführungen zu Postdocs mit Behinderungen finden. Während das Bremische Hochschulgesetz anführt, dass die Hochschulen auf die Beseitigung der für Menschen mit Behinderungen in der Forschung und Wissenschaft bestehenden Nachteile hinwirken, verlangt das Hochschulgesetz für Nordrhein-Westfalen – jedoch ohne weitere Konkretisierung – dass die Hochschulen die besonderen Bedürfnisse von Studierenden und Beschäftigten mit Behinderungen berücksichtigen (ebd., S. 47f.). Im Thüringer Hochschulgesetz ist es die Aufgabe der Hochschulen sicherzustellen, dass alle Mitglieder und Angehörigen unabhängig einer Behinderung gleichberechtigt an Forschung, Lehre, Studium und Weiterbildung teilhaben können (ebd., S. 50).

Anhand des Forschungsstandes wird ersichtlich, dass die Gruppe der Studierenden im Fokus der Maßnahmen und Regelungen der Landesaktionspläne und Landeshochschulgesetze steht. Die Bedarfe von Postdocs mit Behinderungen und die für sie relevanten Bereiche der inklusiven Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen sowie die Möglichkeit des Aufstiegs auf dem akademischen Arbeitsmarkt werden hingegen kaum thematisiert. Auf Ebene der Hochschulsteuerung fehlt für Postdocs mit Behinderungen somit eine wichtige Grundlage für inklusive Beschäftigungsbedingungen und verlässliche Karrierewege im deutschen Wissenschaftssystem. Die Berücksichtigung dieser Personengruppe und der Bereiche Arbeit, Beschäftigung und Karriere ist jedoch von maßgeblicher Bedeutung, weil ohne die Förderung inklusiver Beschäftigungs- und Karrierebedingungen, einem inklusiven Studium die Zukunftsaussichten fehlen. Das Problem der Exklusion an Hochschulen verschiebt sich damit lediglich auf einen späteren Zeitpunkt in der akademischen Laufbahn.

Einschränkend ist darauf hinzuweisen, dass zum Zeitpunkt der bisherigen Analysen nicht alle Landesaktionspläne vollständig vorlagen und einige inzwischen vom zuständigen Landesministerium aktualisiert wurden. Bei der Analyse der Landeshochschulgesetze von Pioch (2019) wurden nur vier Gesetzestexte betrachtet, sodass zur Mehrheit der Bundesländer keine Aussagen zu Menschen mit Behinderungen im Allgemeinen und zu Postdocs mit Behinderungen im Besonderen getroffen werden können. Die nachfolgende Dokumentenanalyse soll diese Forschungslücke schließen, in dem sie einen umfassenden Blick auf alle 16 Landeshochschulgesetze und Landesaktionspläne richtet.

5. Ergebnisteil: Die Förderung der „inklusiven Hochschule“ im Kontext wissenschaftlicher Karrieren

Mit Blick auf den Hochschulbereich liegt die Zuständigkeit im föderalen politischen System Deutschlands schwerpunktmäßig bei den Bundesländern (Kempen 2017, S. 3), die koordiniert oder zumindest ähnlich vorgehen, aber auch deutliche eigene Akzente setzen können. Um ein Gesamtbild zu Art und Stand der Umsetzung der UN-BRK im Hochschulbereich zu bekommen, wurden daher die Hochschulgesetze und Aktionspläne aller 16 deutschen Bundesländer mit Stand vom Dezember 2021 einer Dokumentenanalyse unterzogen. Gemäß der Empfehlung von Schmidt (2017, S. 452ff.) für die Analyse von Gesetzestexten wurden die Dokumente in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) ausgewertet. In einem systematischen und mehrstufigen Verfahren wurden alle inklusionsrelevanten Textstellen aus den Hochschulgesetzen bzw. Aktionsplänen zusammengetragen, anschließend bestimmten Themen zugeordnet und auf Basis dessen entsprechende Kategorien gebildet und diese vergleichend ausgewertet (Schmidt 2017, S. 454). Die Ergebnisse dieser Analyse sind für die Hochschulforschung und -politik insofern von Relevanz, als sie wichtige Erkenntnisse für die Ausgestaltung der inklusiven Hochschule jenseits der Studienphase (Klein & Schindler 2016, S. 7) sowie für die Debatte um planbare Karrierewege für den akademischen Mittelbau (Holderberg & Seipel 2021, S. 14) entlang der Kategorie ‚Behinderung‘ liefern.

5.1 Förderung der „inklusiven Hochschule“ über Landeshochschulgesetze?

Die Dokumentenanalyse der Landeshochschulgesetze zeigt, dass inklusionsrelevante Regelungen flächendeckend vorrangig auf Studierende mit Behinderungen ausgerichtet sind. So finden sich in allen 16 Gesetzestexten unterschiedlich detaillierte und umfangreiche Ausführungen zu Nachteilsausgleichen bei der Studien- und Prüfungsgestaltung. Zudem wird in elf Hochschulgesetzen im Passus zu den Hochschulaufgaben festgelegt, dass die Hochschulen die besonderen Bedürfnisse und Belange von Studierenden mit Behinderungen berücksichtigen; in Brandenburg wird übergreifend von Hochschulmitgliedern mit Behinderungen gesprochen. Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt verweisen darauf, dass die Hochschulen auch den besonderen Bedürfnissen von Beschäftigten mit Behinderungen Rechnung tragen; in Schleswig-Holstein und Thüringen wird zusätzlich auf die besonderen Bedürfnisse von Promovierenden mit Behinderungen verwiesen. Solche Formulierungen wie „Hochschulmitglieder“ oder „Beschäftigte“ mit Behinderungen nehmen zwar nicht explizit Bezug auf Postdocs mit Behinderungen. Dennoch schließen sie die Gruppe der Postdocs gesetzlich ein, sofern diese beruflich an den jeweiligen Hochschulen tätig sind.

Der Aspekt der Zugänglichkeit/Barrierefreiheit hochschulischer Angebote ist ebenfalls in über der Hälfte der Hochschulgesetze verankert. In neun Bundesländern haben die Hochschulen dafür Sorge zu tragen, dass Studierende mit Behinderungen die Angebote der Hochschule möglichst selbstständig und ohne fremde Hilfe – und damit barrierefrei – in Anspruch nehmen können. Lediglich in vier Hochschulgesetzen wird dieser Aspekt auf alle Hochschulmitglieder und damit implizit auch auf Postdocs mit Behinderungen ausgedehnt. So haben die hessischen Hochschulen darauf hinzuwirken, dass ihre Mitglieder und Angehörigen die Angebote der Hochschulen barrierefrei in Anspruch nehmen können. Die Hochschulen in Schleswig-Holstein und Thüringen sind verpflichtet, die barrierefreie Zugänglichkeit ihrer Angebote für alle Menschen mit Behinderungen herzustellen und zu sichern. Mit Blick auf das Bibliothekswesen sind die Berliner Hochschulen aufgefordert, auch die Bedarfe von Lehrenden und Forschenden mit Behinderungen bei der Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit ihrer Angebote zu berücksichtigen.

Die Position eines*einer Beauftragten für Menschen mit Behinderungen ist ebenfalls vornehmlich für Studierende mit Behinderungen verankert. So finden sich in der Hälfte der Hochschulgesetze Ausführungen zur Stellung eines*einer Beauftragten für die Belange und Bedürfnisse von Studierenden mit Behinderungen; in Hessen ist es die Aufgabe der allgemeinen Studienberatung und in Sachsen Aufgabe der Studentenwerke, die besonderen Belange von Studierenden mit Behinderungen zu berücksichtigen. In drei Hochschulgesetzen (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt) soll der*die Behindertenbeauftragte hingegen die Belange und Bedürfnisse aller Hochschulmitglieder mit Behinderungen vertreten. Ebenfalls für die Anliegen aller Hochschulmitglieder und -angehörigen sollen sich die Beauftragten für Diversität gemäß den Gesetzen Schleswig-Holsteins und Thüringens einsetzen.

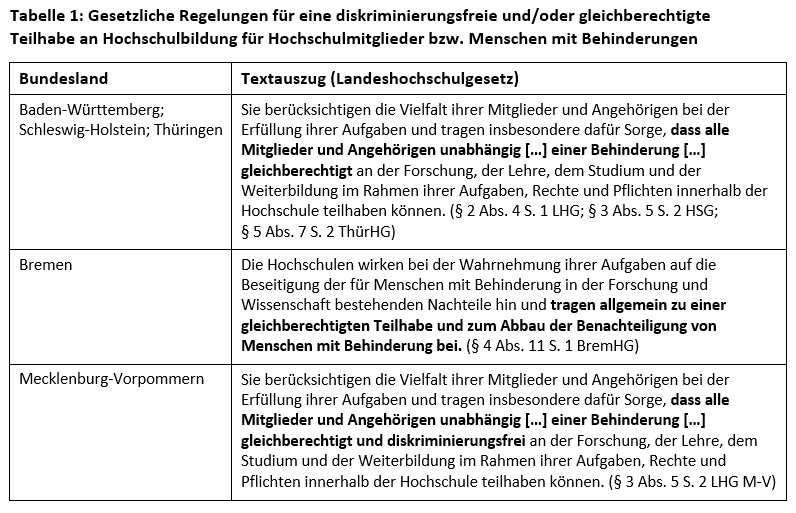

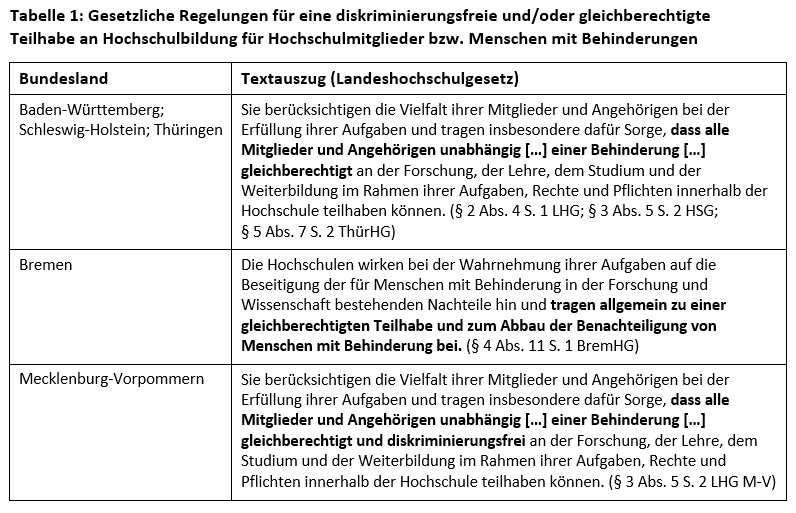

Der in der UN-BRK geforderte diskriminierungsfreie und gleichberechtigte Zugang zur bzw. die Teilhabe an Hochschulbildung findet in nahezu allen Hochschulgesetzen Berücksichtigung, wird allerdings nur in fünf Gesetzestexten über Studierende hinaus festgeschrieben. So ist es in Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Thüringen die Aufgabe der Hochschulen dafür zu sorgen, dass alle Mitglieder und Angehörigen unabhängig von einer Behinderung gleichberechtigt an Forschung, Lehre, Studium und Weiterbildung teilhaben können. Das Bremische Hochschulgesetz verlangt, dass die Hochschulen auf die Beseitigung der für Menschen mit Behinderungen in Forschung und Wissenschaft bestehenden Nachteile hinwirken und zu ihrer gleichberechtigten Teilhabe und zum Abbau von Benachteiligungen beitragen (siehe Tabelle 1). Ferner ist es die Aufgabe der Hochschulen in Hamburg und im Saarland, für alle Mitglieder ein diskriminierungsfreies Studium sowie eine diskriminierungsfreie berufliche oder wissenschaftliche Tätigkeit sicherzustellen und auf den Abbau bestehender Benachteiligungen hinzuwirken.

An dieser Stelle zeigt sich damit, dass in fünf Hochschulgesetzen zwar die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an Forschung, Lehre und Wissenschaft verankert ist, jedoch kein direkter Bezug zu Postdocs mit Behinderungen hergestellt wird. Durch allgemeine Formulierungen wie „Hochschulmitglieder“ oder „Hochschulangehörige“ mit Behinderungen werden diese gesetzlich allenfalls ‚mitberücksichtigt‘, sofern sie beruflich an den jeweiligen Hochschulen tätig sind. Im Vergleich zu teils sehr umfangreichen und detaillierten Regelungen zu studentischen Nachteilsausgleichen bleibt zudem unklar, wie diese gleichberechtigte Teilhabe an Forschung, Lehre und Wissenschaft konkret ausgestaltet werden soll.

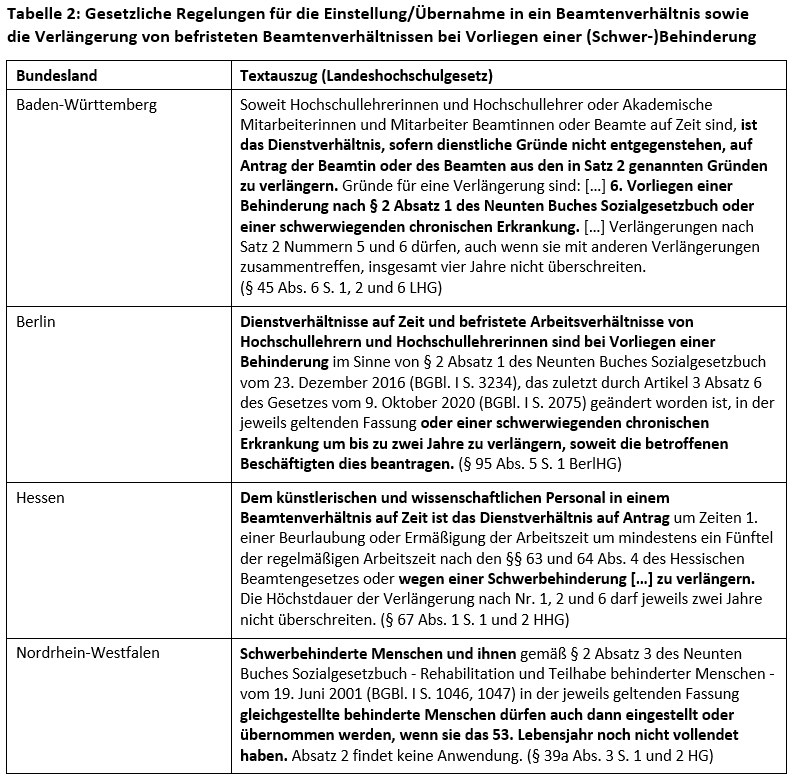

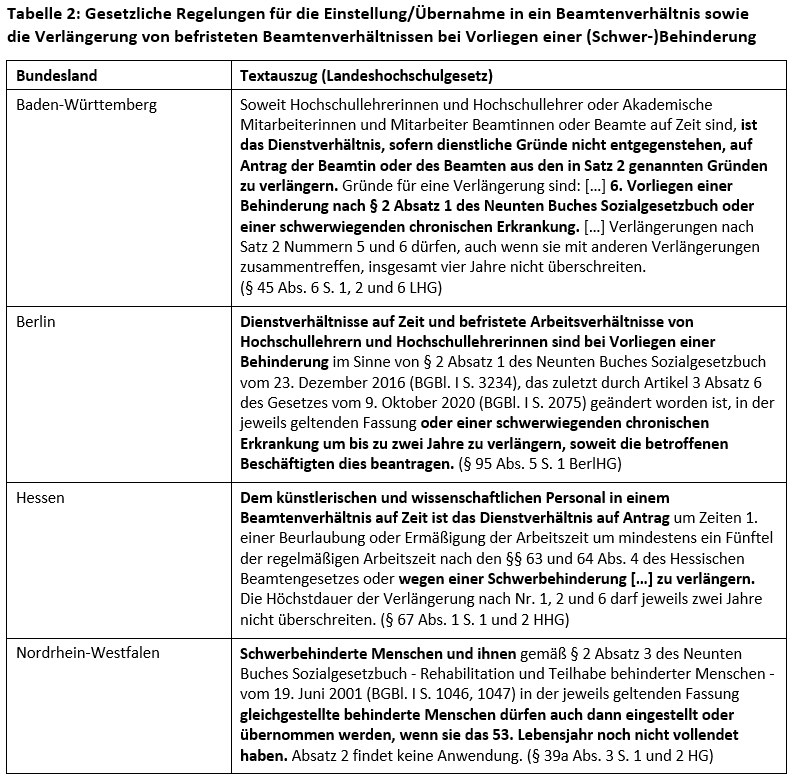

Darüber hinaus finden sich in den Hochschulgesetzen weitere Passagen, die sich explizit auf das Themenfeld Arbeit und Beschäftigung im Kontext von Behinderung, einschließlich wissenschaftlicher Karrieren, beziehen. So sieht das Hochschulgesetz Baden-Württembergs vor, dass sich das befristete Dienstverhältnis von Hochschullehrer*innen und akademischen Mitarbeiter*innen in einem Beamtenverhältnis um bis zu vier Jahre verlängert, wenn eine Behinderung oder schwerwiegende chronische Erkrankung vorliegt. Das Berliner Hochschulgesetz legt fest, dass Hochschullehrer*innen bei Vorliegen einer Behinderung oder einer schwerwiegenden chronischen Erkrankung das Recht auf eine Verlängerung ihres befristeten Dienst- bzw. Arbeitsverhältnisses um bis zu zwei Jahre haben. Auch in Hessen besteht die Möglichkeit, das befristete Dienstverhältnis des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals in einem Beamtenverhältnis wegen einer Schwerbehinderung um bis zu zwei Jahre zu verlängern (siehe Tabelle 2). Nordrhein-Westfalen hebt die Altersgrenze für eine Verbeamtung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen von 50 auf 53 Jahre an und verpflichtet die Hochschulen – ebenso wie Rheinland-Pfalz – die Schwerbehindertenvertretung an Berufungsverfahren von (Junior-)Professor*innen zu beteiligen (siehe Tabelle 2). Die Hochschulen in Sachsen-Anhalt sind hingegen verpflichtet, Richtlinien für gute Beschäftigungsbedingungen zu erlassen, die unter anderem die Belange von Mitarbeiter*innen mit Behinderungen enthalten.

Durch die Bezugnahme auf verbeamtete wissenschaftliche Mitarbeiter*innen mit Behinderungen, die sich in einem Dienstverhältnis auf Zeit befinden, werden in den besagten Hochschulgesetzen explizit Postdocs mit Behinderungen – in Form von Juniorprofessor*innen und Akademischen Rät*innen – adressiert. Es wird zugleich festgelegt, dass diese Personen aufgrund ihrer Behinderung das Recht auf eine zeitliche Verlängerung ihres befristeten Dienst- bzw. Arbeitsverhältnisses haben. Mit der Anhebung der Altersgrenze für eine Verbeamtung von Menschen mit Behinderungen wird gewährleistet, dass eine Behinderung bzw. Schwerbehinderung bei Einstellungsentscheidungen angemessen berücksichtigt wird. In vier Hochschulgesetzen liegt somit eine wichtige rechtliche Grundlage für inklusive Beschäftigungsbedingungen für Postdocs mit Behinderungen an Hochschulen vor. Auffällig ist hierbei, dass es sich bei diesen Regelungen ausschließlich um eine Verlängerung von befristetenDienst- bzw. Arbeitsverhältnissen handelt; eine unbefristete Position in Forschung und Lehre und damit eine verlässliche akademische Karriereperspektive für Postdocs mit Behinderungen wird dadurch nicht begründet. Dem (potenziellen) Ausscheiden dieser Personengruppe aus der Wissenschaft wird damit nicht ausreichend vorgebeugt bzw. entgegengewirkt.

Anders verhält es sich mit der aktuellen Fassung des Berliner Hochschulgesetzes. Dort ist festgelegt, dass das wissenschaftliche Personal an Berliner Hochschulen grundsätzlich unbefristeteinzustellen ist, sofern dieses nicht im Rahmen einer Qualifikationsstelle gemäß Wissenschaftszeitvertragsgesetz oder aufgrund einer Tätigkeit in Drittmittelprojekten befristet tätig ist. Eine solche unbefristete Einstellungszusage betrifft folglich Wissenschaftler*innen, die bereits promoviert sind bzw. über die Grundfinanzierung an den Hochschulen angestellt sind. Zudem sind die Hochschulen verpflichtet, mit Wissenschaftler*innen im Anschluss an ihr befristetes Beschäftigungsverhältnis ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis abzuschließen, sofern diese bereits promoviert sind und es sich im Arbeitsvertrag um ein bestimmtes Qualifizierungsziel (bspw. Habilitation, Habilitationsäquivalent, Erwerb von Lehrerfahrung und Lehrbefähigung) handelt. Auch diese Anschlusszusage betrifft promovierte Wissenschaftler*innen auf haushaltsfinanzierten Qualifikationsstellen. Einschränkend ist darauf hinzuweisen, dass diese Regelungen nicht für jene Postdocs gelten, die über Drittmittel an den Hochschulen finanziert werden. Dennoch ist hier eine wichtige Grundlage geschaffen worden, um die Verlässlichkeit wissenschaftlicher Karrierewege für die Gruppe der Postdocs und damit auch für Postdocs mit Behinderungen zu erhöhen.

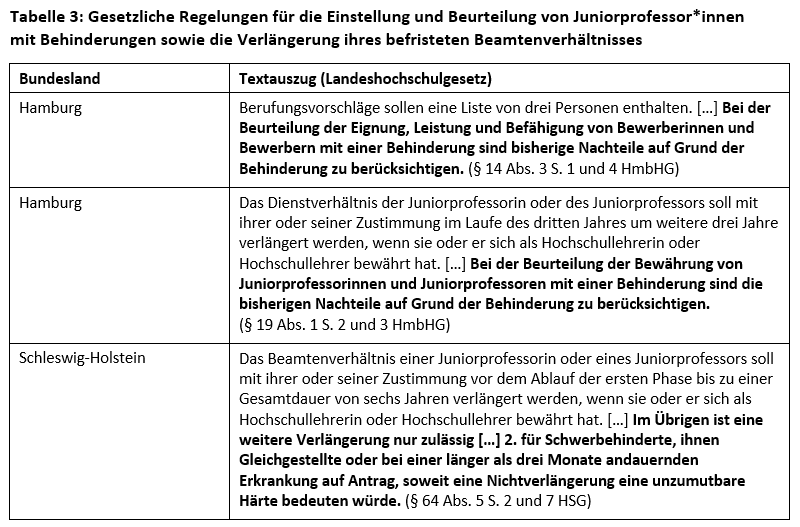

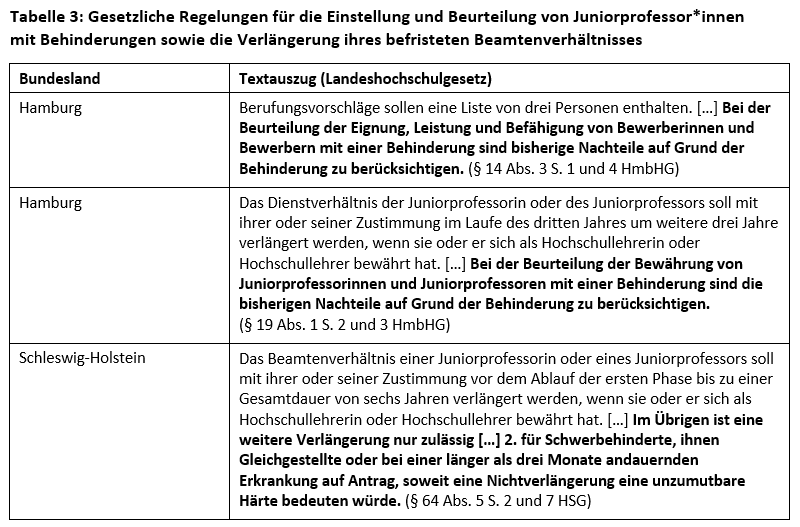

Weitere inklusionsrelevante Regelungen zur Förderung wissenschaftlicher Karrieren mit Behinderung, insbesondere für Postdocs mit Behinderungen, sind in den Hochschulgesetzen Hamburgs und Schleswig-Holsteins verankert. In beiden Bundesländern soll sich das befristete Arbeitsverhältnis von Promovierenden um bis zu 18 Monate verlängern, wenn eine behinderungsbedingte Verzögerung des Abschlusses vorliegt. Zugleich legt Schleswig-Holstein fest, dass das Beamtenverhältnis von schwerbehinderten Juniorprofessor*innen im Falle einer Nichtbewährung als Hochschullehrer*in um bis zu zwei Jahre verlängert werden kann, sofern eine Nichtverlängerung eine unzumutbare Härte bedeuten würde. In Hamburg sind die Hochschulen verpflichtet, bei der Beurteilung von Bewerber*innen mit Behinderungen auf (Junior-)Professuren bisherige behinderungsbedingte Nachteile zu berücksichtigen. Gleiches gilt für die Beurteilung der Befähigung von Bewerber*innen mit Behinderungen zur Promotion sowie der Bewährung von Juniorprofessor*innen mit Behinderungen als Hochschullehrer*innen (siehe Tabelle 3).

Insgesamt ist damit festzuhalten, dass die den Hochschulbereich betreffenden Regelungen der UN-BRK in den Landeshochschulgesetzen in unterschiedlichem Umfang und mit unterschiedlicher Präzisierung Berücksichtigung finden. Im Fokus stehen dabei inklusionsrelevante Regelungen für Studierende mit Behinderungen, wie der diskriminierungsfreie und gleichberechtigte Zugang zur Hochschulbildung, der barrierefreie Zugang zu hochschulischen Angeboten und der Nachteilsausgleich im Studium und bei Prüfungen. Eine inklusive Gestaltung der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen und der berufliche Aufstieg auf dem akademischen Arbeitsmarkt, insbesondere für Postdocs mit Behinderungen, werden hingegen nur in wenigen Gesetzestexten behandelt. Durch allgemeine Formulierungen wie „Hochschulmitglieder“ und „Beschäftigte“ mit Behinderungen werden Postdocs gesetzlich oftmals nur ‚mitberücksichtigt‘; lediglich in einem Drittel der Hochschulgesetze wird explizit auf ihre Beschäftigungs- bzw. Karriereperspektive eingegangen. Auf Ebene der Hochschulsteuerung wird damit ein wichtiger Teil der Beschäftigten – vermutlich aufgrund fehlender Sensibilität für das Thema – nahezu systematisch vernachlässigt. Dies bedeutet nicht nur, dass die langfristige akademische Karriere für bereits promovierte Wissenschaftler*innen mit Behinderungen weitgehend unstrukturiert und wenig planbar ist. Es hat auch zur Folge, dass bereits die Karriere für Studierende und Promovierende mit Behinderungen unsicherer ist als für jene ohne Behinderungen, die einen langfristigen Verbleib in der Wissenschaft anstreben. Damit lässt sich konstatieren, dass die Landeshochschulgesetze die Förderung der inklusiven Hochschule zum Zeitpunkt der Analyse nur in eingeschränktem Maße unterstützen.

5.2 Förderung der „inklusiven Hochschule“ über Landesaktionspläne?

Die Dokumentenanalyse der Landesaktionspläne zeigt ebenfalls eine Priorisierung der Inklusion von Studierenden mit Behinderungen. So finden sich in jeweils 14 Aktionsplänen Maßnahmen zur Benennung und Beteiligung von Beauftragten für die Belange von Studierenden mit Behinderungen sowie zur Bereitstellung spezifischer Beratungsangebote. Im Aktionsplan von Schleswig-Holstein wird bspw. auf den Ausbau des Beratungsangebotes für Studierende mit Behinderungen verwiesen, wobei unter anderem die Themen Organisation des Studienalltags, Finanzierung des Studiums und Nachteilsausgleich im Studium abgedeckt werden. An Thüringer Hochschulen soll das Angebot an psychosozialer und psychologischer Beratung für Studierende in persönlichen Krisen und bei studienbezogenen Problemen ausgebaut werden. Der Aktionsplan Brandenburgs fordert die Entwicklung und Umsetzung individueller Beratungsangebote für Studierende mit Behinderungen.

Die barrierefreie Umwelt an Hochschulen wird ebenso in der Mehrheit der Landesaktionspläne angesprochen. 14 Aktionspläne gehen hierzu auf die barrierefreie Gestaltung und Erschließung von Hochschulgebäuden, einschließlich der Hörsäle und Bibliotheken, und auf die Überprüfung von Bestandsgebäuden an barrierefreie Baustandards ein. In zehn Aktionsplänen werden zugleich Maßnahmen zur barrierefreien Gestaltung und Nutzbarkeit von Wohnheimen für die Studierenden festgeschrieben. Der barrierefreie Zugang zu Informationen und Kommunikation wird ebenfalls in der Mehrheit der Aktionspläne thematisiert. 13 Aktionspläne benennen dabei Maßnahmen, um den barrierefreien Zugang zu Beratungsangeboten, Lehrveranstaltungen und Sprechstunden zu gewährleisten, etwa durch den Einsatz von Gebärdensprachdolmetscher*innen, oder um den Ausbau von barrierefreien Internetseiten, Dokumenten sowie Lehr- und Lernsystemen zu fördern.

Zudem finden sich in 13 Aktionsplänen Ausführungen zur Studien- und Prüfungsgestaltung für Studierende mit Behinderungen, und in zehn Aktionsplänen Maßnahmen, um Studierende mit Behinderungen bei der Finanzierung ihres Studiums zu unterstützen. In elf Aktionsplänen werden zudem Maßnahmen formuliert, um einen chancengerechten Hochschulzugang für die Gruppe der Studierenden zu gewährleisten. So sollen in Hessen bspw. Härtequotenregelungen für Studierende mit Behinderungen bei der Studienplatzvergabe für Bachelor- und Masterstudiengänge etabliert werden. In Bremen ist eine Prüfung der Erhöhung bestehender Härtefallquoten in Bachelorstudiengängen und – ebenso wie in Hamburg – die Ausweitung der Härtefallquoten beim Zugang zu Masterstudiengängen vorgesehen. In Thüringen ist geplant, individuelle Nachteilsausgleichsmaßnahmen für den Hochschulzugang von Studieninteressierten mit Behinderungen in die Studien- und Prüfungsordnungen der Hochschulen aufzunehmen.

Auch die in der UN-BRK geforderte Bewusstseinsbildung wird in über der Hälfte der Aktionspläne mit Bezugnahme auf den Hochschulbereich adressiert. In elf Aktionsplänen werden Maßnahmen zur Aus-, Fort- und Weiterbildung festgeschrieben, um Lehrende und Mitarbeiter*innen bezüglich der Inklusion von Menschen mit Behinderungen zu schulen. So fordert Baden-Württemberg, das Thema Inklusion zum Gegenstand der didaktischen Weiterbildung für Hochschullehrer*innen zu machen; in Sachsen soll das Thema Inklusion ebenso in der Personalentwicklung verankert werden, verbunden mit Fortbildungsangeboten auch für das Verwaltungspersonal. Der Berliner Aktionsplan sieht die Entwicklung eines Workshopangebotes zum Thema „Inklusive Hochschuldidaktik“ am Berliner Zentrum für Hochschullehre vor. In Schleswig-Holstein soll das Modellprojekt „Inklusive Bildung“ in die Hochschullehre implementiert werden, in dem Menschen mit Behinderungen zu Bildungsfachkräften qualifiziert werden und damit aktiv die Lehre an Hochschulen gestalten.

Darüber hinaus fällt auf, dass auch die Landesaktionspläne vergleichsweise selten auf die Bereiche der inklusiven Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen oder der wissenschaftlichen Karriere mit Behinderung Bezug nehmen. Auch die Gruppe der Postdocs mit Behinderungen muss in den Aktionsplänen in der Regel ‚mitgedacht‘ werden, wenn von anderen Personengruppen, wie Lehrende oder Akademiker*innen mit Behinderungen, gesprochen wird. So ist an Hochschulen in Sachsen-Anhalt eine regelmäßige Bestandsaufnahme zur Situation von Lernenden und Lehrenden mit Behinderungen vorgesehen, zudem sollen Hochschulmitglieder für die Belange von Beschäftigten mit Behinderungen sensibilisiert werden. In Nordrhein-Westfalen soll ein Konzept zur Erreichung einer behindertengerechten Hochschule erarbeitet werden, das die Studien- und Arbeitsbedingungen für Menschen mit Behinderungen an Hochschulen verbessert und auch die speziellen Anforderungen verschiedener Behinderungsarten berücksichtigt.

Der Hamburger Aktionsplan fordert explizit, den Zugang zu wissenschaftlichen Karrieren für Menschen mit Behinderungen zu erleichtern. Neben einem Kontingent an Promotionsstellen für Menschen mit Behinderungen sollen besondere Regelungen geschaffen werden, um eine Behinderung bei Einstellungsentscheidungen für wissenschaftliches Personal angemessen zu berücksichtigen. In Rheinland-Pfalz ist geplant, die Erlangung des akademischen Grades ‚Habilitatus‘ / ‚Privatdozent‘ für Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Zugleich sollen unter Beteiligung am bundesweiten Projekt „PROMI - Promotion inklusive“ Promotionsstellen (50%) für schwerbehinderte Akademiker*innen im sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis geschaffen werden. Obwohl diese vier Aktionspläne vergleichsweise konkret auf die akademische Laufbahn mit Behinderung Bezug nehmen, fällt an dieser Stelle auf, dass sich die entsprechenden Maßnahmen vorrangig auf die inklusive Gestaltung der Promotionsphase konzentrieren. Die Phase nach der Promotion und damit der potenzielle Übergang in eine akademische Dauerbeschäftigung werden kaum oder allenfalls vage behandelt. Es fehlen somit konkrete und zielgerichtete Maßnahmen, um wissenschaftliche Karrierewege für (angehende) Postdocs mit Behinderungen verlässlich und chancengerecht auszugestalten.

Mit Blick auf die hochschulspezifischen Maßnahmen in den Landesaktionsplänen lässt sich abschließend konstatieren, dass diese – ähnlich den Regelungen in den Landeshochschulgesetzen – vornehmlich den Bereich des inklusiven Studiums unterstützen. Besonders häufig finden sich hierbei Maßnahmen zur Benennung von Beauftragten für die Belange von Studierenden mit Behinderungen, zur Bereitstellung spezifischer Beratungsangebote sowie zur Studien- und Prüfungsgestaltung. Auch der barrierefreie Zugang zu Hochschulgebäuden und zu Wohnheimen für Studierende werden besonders oft behandelt. Demgegenüber finden sich in den Aktionsplänen lediglich vereinzelt Maßnahmen, um die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen von Postdocs mit Behinderungen inklusiv(er) zu gestalten und ihren beruflichen Aufstieg auf dem akademischen Arbeitsmarkt und dauerhaften Verbleib in der Wissenschaft zu begünstigen. Damit ist festzuhalten, dass auch die Landesaktionspläne die Förderung der inklusiven Hochschule zum Zeitpunkt der Analyse nur in eingeschränktem Maße unterstützen.

6. Diskussion & Fazit

Um die Ausgestaltung der UN-BRK in Deutschland auf Ebene der Hochschulsteuerung beurteilen zu können, wurde in diesem Beitrag eine komparative Textanalyse der Landeshochschulgesetze und der Landesaktionspläne durchgeführt. Dabei wurde untersucht, wie die Regelungen der UN-BRK in beiden Dokumententypen aufgegriffen und konkretisiert werden, um die Inklusion von Menschen mit Behinderungen an deutschen Hochschulen zu fördern. Eingebettet in den akademischen Diskurs um prekäre Beschäftigungsverhältnisse und unsichere Karriereperspektiven für den akademischen Mittelbau (Bahr 2021; Holderberg & Seipel 2021) wurde dabei ein Fokus auf die Inklusion von Postdocs mit Behinderungen gelegt. Eine solche Analyse ist einerseits für die Hochschulforschung und -politik von Relevanz, weil sie neue wissenschaftliche Erkenntnisse für die Ausgestaltung der inklusiven Hochschule auf Ebene der akademischen Beschäftigung und Karriere liefert. Andererseits ist sie für die Hochschulentwicklung und für die betroffenen Akademiker*innen von Bedeutung, weil die betrachteten Rahmenbedingungen eine Grundlage für Menschen mit Behinderungen an Hochschulen schaffen, um ihre Rechte einzufordern, und sie die Hochschulakteure auffordern, diese Rechte zu gewährleisten.

Ähnlich der bisherigen Forschung (Bauer et al. 2017; In der Smitten & Valero Sanchez 2016; Pioch 2019) zeigt die Auswertung der Dokumente, dass die getroffenen Regelungen nahezu ausschließlich auf die Inklusion von Studierenden mit Behinderungen ausgerichtet sind und damit prioritär den Bereich des inklusiven Studiums unterstützen. Den Schwerpunkt bilden hier Regelungen zum Nachteilsausgleich im Studium und bei Prüfungen sowie die bauliche Barrierefreiheit von Hochschulgebäuden. Bezogen auf die Landeshochschulgesetze fällt auf, dass die dortigen Regelungen häufig unterschiedlich konkret ausgestaltet sind und teilweise sehr vage bleiben. Während Nachteilsausgleiche für Studierende mit Behinderungen zum Teil sehr detailliert geregelt sind, fehlen oftmals spezifische Ausführungen für die Gestaltung eines barrierefreien Hochschulzugangs oder barrierefreier Hochschulangebote. Mit Blick auf die Grundsätze der Inklusion, Chancengleichheit und Barrierefreiheit im Hochschulbereich bleibt zudem unklar, was unter der häufig verwendeten Formulierung der „besonderen Bedürfnisse“ von Studierenden mit Behinderungen zu verstehen ist bzw. welche „besonderen Bedürfnisse“ damit adressiert werden. Entsprechende Konkretisierungen wären allerdings wichtig, um Studierenden mit Behinderungen das Einfordern ihrer Rechte sowie die Ausübung ihres Studiums zu erleichtern und um etwaige Unsicherheiten beim Umgang mit der eigenen Behinderung abzubauen.

Postdocs mit Behinderungen und die für sie relevanten Bereiche der inklusiven Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen und der wissenschaftlichen Karriere werden hingegen weder in den Landeshochschulgesetzen noch in den Landesaktionsplänen flächendeckend berücksichtigt. Dies könnte womöglich daran liegen, dass im Hochschulbereich ein grundlegendes Bewusstsein für Menschen mit Behinderungen jenseits der Studien- und Promotionsphase fehlt und diese Personen von vornherein nicht als potenzielle Wissenschaftler*innen wahrgenommen oder ‚erwartet‘ werden (Stone et al. 2013). In einzelnen Hochschulgesetzen (Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein) zeigen sich dennoch vergleichsweise umfangreiche und konkrete Regelungen, etwa bei der Verlängerung des befristeten Beamtenverhältnisses von Juniorprofessor*innen mit Behinderungen oder bei der Anhebung der Altersgrenze für eine Verbeamtung von schwerbehinderten Menschen. Während diese Regelungen jedoch ausschließlich auf eine Verlängerung von befristeten Dienst- und Arbeitsverhältnissen abzielen, sind im Berliner Hochschulgesetz erstmalig Regelungen getroffen worden, um ein unbefristetes, dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis für die Gruppe der Postdocs und damit auch für Postdocs mit Behinderungen zu gewährleisten.

Insgesamt existieren in beiden Dokumententypen allerdings noch große Regelungslücken, um frühzeitige und verlässliche Karrierewege für Postdocs mit Behinderungen zu strukturieren und damit ihren langfristigen Verbleib in der Wissenschaft zu begünstigen. Auf Ebene der Landeshochschulgesetze und Landesaktionspläne wird der beruflichen Ungewissheit und unsicheren Karriereperspektive des akademischen Mittelbaus mit Behinderung somit nicht ausreichend vorgebeugt bzw. entgegengewirkt. Aus diesem Grund ist potenziell davon auszugehen, dass – ähnlich der leaky pipeline bei Wissenschaftlerinnen (Leemann et al. 2010) – auch Postdocs mit Behinderungen mit fortschreitender Qualifizierungs- und Karrierestufe aus der Wissenschaft ausscheiden; dieser Ausstieg ist dann nicht individuell motiviert, sondern durch mangelnde behindertengerechte Hochschulregelungen bedingt. Dies ist insofern problematisch, als sich dadurch bereits unsichere wissenschaftliche Karrierewege für Studierende und Promovierende mit Behinderungen aufgrund fehlender rechtlicher Rahmenbedingungen ergeben.

Dass viele Landeshochschulgesetze auf den Bereich der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen oder der wissenschaftlichen Karriere im Kontext von Behinderung nicht eingehen, ist nicht zwingend auf fehlende Sensibilität zurückzuführen. Es könnte auch darin begründet sein, dass entsprechende Regelungen bereits durch das Bundesbeamtengesetz, die jeweiligen Landesbeamtengesetze oder vergleichbare Normen abgedeckt werden. Dies zu prüfen, wäre die Aufgabe weiterführender Forschung im Bereich der inklusiven Hochschulsteuerung und Hochschulentwicklung. Des Weiteren kann auch die Rechtssystematik in der Bundesrepublik eine Rolle spielen: Die deutschen Bundesländer sind nicht dazu verpflichtet, bundesweite Regelungen zu Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, etwa aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch oder dem Arbeitsschutzgesetz, speziell für den Hochschulbereich zu adaptieren. Sie gelten bereits unmittelbar.

Mit Blick auf die Landesaktionspläne fällt auf, dass seit dem Beitrag von Bauer et al. (2017) kaum neue Ziele und Maßnahmen zur Inklusion von Wissenschaftler*innen mit Behinderungen an deutschen Hochschulen formuliert wurden. Dies könnte womöglich darin begründet liegen, dass die Aktionspläne zum Teil auf lange Laufzeiten angelegt sind (z.B. 10 Jahre in Hamburg). Gleichwohl ist Menschenrechts-Aktionsplänen ein besonderes Potential zuzusprechen, da sie stets eine enge Rückbindung an die menschenrechtlichen Verpflichtungen des Unterzeichnerstaates gewährleisten müssen und in jeder Phase ihres Arbeitsprozesses die Grundsätze der Partizipation, Transparenz und Nichtdiskriminierung beachten sollten (Deutsches Institut für Menschenrechte 2010, S. 2f.). Positiv zu berichten ist, dass einige Hochschulen in Deutschland bereits begonnen haben, eigene Aktionspläne zu entwickeln (Bauer et al. 2017, S. 40). Auch in einzelnen Landeshochschulgesetzen (Thüringen) und Landesaktionsplänen (Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein) werden die Hochschulen aufgefordert, die Regelungen der UN-BRK in Form von hochschulspezifischen Aktionsplänen umzusetzen. Allerdings bleibt zu prüfen, ob und wie die Themenfelder Arbeit, Beschäftigung und wissenschaftliche Karriere von Postdocs mit Behinderungen darin Berücksichtigung finden.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass Textanalysen noch keinen Aufschluss darüber geben, wie barrierefrei oder inklusiv die Hochschulen tatsächlich gestaltet sind und inwiefern die Bedürfnisse von Postdocs mit Behinderungen berücksichtigt werden oder bereits in die Personalentwicklung und Nachwuchsförderung an Hochschulen einfließen. Am Ende haben es die Personalverantwortlichen und Leiter*innen auf Hochschul-, Fakultäts- und Institutsebene in der Hand, die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen von Postdocs mit Behinderungen angemessen zu gestalten und individuell angepasste Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Inklusion an deutschen Hochschulen zu fördern. Neben der Schaffung von mehr unbefristeten Stellen neben und unterhalb der Professur sind hier das Angebot finanzieller Förderprogramme für Akademiker*innen mit Behinderungen, die Genehmigung von flexiblen Arbeitszeiten und -orten sowie die barrierefreie Gestaltung von Arbeitsplätzen und -mitteln entscheidend. Ebenso sind die Etablierung von Peer-Mentoring- und Peer-Counselling-Programmen und die Förderung von sensibilisierenden Workshops, Vorträgen und Führungskräftetrainings von maßgeblicher Bedeutung. Auf diese Weise kann auch gewährleistet werden, dass verschiedene Statusgruppen in verschiedenen Phasen ihrer akademischen Laufbahn für das Bewusstsein für Menschen mit Behinderungen und für ihre Rechte angemessen geschult werden.

7. Literatur

Ambrasat, J. (2021). Zur Arbeitssituation des wissenschaftlichen Mittelbaus in Deutschland. In P. Holderberg & C. Seipel (Hrsg.), Der wissenschaftliche Mittelbau – Arbeit, Hochschule, Demokratie (S. 150–176). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Baden-Württemberg (2021). Gesetz über die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz - LHG). Vom 1. Januar 2005. Gesamtausgabe in der Gültigkeit vom 01.03.2021 bis 31.08.2022, letzte berücksichtigte Änderung: §§ 32 und 45 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Oktober 2021 (GBl. S. 941).

Bahr, A. (2021). Verdienen (zukünftige) Wissenschaftler*innen die Chance auf prekäre Arbeit? (Un-)Gerechtigkeit im deutschen Wissenschaftssystem. In A. Bahr, K. Eichhorn, & S. Kubon (Hrsg.), #95vsWissZeitVG. Prekäre Arbeit in der deutschen Wissenschaft (S. 51–71). Marburg: Büchner-Verlag.

Bauer, J., Groth, S., & Niehaus, M. (2017). Promovieren mit Behinderung. Rahmenbedingungen an deutschen Hochschulen im Fokus. RP Reha. Recht und Praxis der Rehabilitation, 4(1), 35–42.

Berlin (2021). Gesetz über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz - BerlHG) in der Fassung vom 26. Juli 2011. Letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14.09.2021 (GVBl. S. 1039).

Böhm, C., Benner, U., & Dannenbeck, C. (2020). Gehörlos Studieren? Was inklusionsorientierte Hochschulen aus den Erfahrungen gehörloser Studierender lernen können. Zeitschrift für Inklusion, 1(4). https://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/543

Bremen (2021). Bremisches Hochschulgesetz (BremHG). In der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339). Zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Februar 2021 (Brem.GBl. S. 216).

Brown, N., & Leigh, J. (2018). Ableism in academia: where are the disabled and ill academics? Disability & Society, 33(6), 985–989. https://doi.org/10.1080/09687599.2018.1455627

Degener, T. (2010). Die UN-Behindertenrechtskonvention: Grundlage für eine neue inklusive Menschenrechtstheorie. Vereinte Nationen, 58(2), 57–63.

Deutsches Institut für Menschenrechte (2010). Aktionspläne zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Positionen Nr. 2 der Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention. Berlin: Deutsches Institut für Menschenrechte.

Hamburg (2021). Hamburgisches Hochschulgesetz (HmbHG). Vom 18. Juli 2001. Letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2021 (HmbGVBl. S. 468).

Hessen (2021). Hessisches Hochschulgesetz. Vom 14. Dezember 2009. Zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. September 2021 (GVBl. S. 622).

Holderberg, P., & Seipel, C. (2021). Die prekäre Beschäftigungs- und Karrieresituation des wissenschaftlichen Mittelbaus in Deutschland. In P. Holderberg & C. Seipel (Hrsg.), Der wissenschaftliche Mittelbau – Arbeit, Hochschule, Demokratie (S. 8–33). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Hüther, O., & Krücken, G. (2016). Hochschulen – Fragestellungen, Ergebnisse und Perspektiven der sozialwissenschaftlichen Hochschulforschung. Organization & Public Management. Wiesbaden: Springer VS.

In der Smitten, S., & Valero Sanchez, M. M. (2016). Förderung von Inklusion über zentrale Instrumente der aktuellen Hochschulsteuerung? Zum aktuellen Stand in den deutschen Bundesländern. In U. Klein (Hrsg.), Inklusive Hochschule. Neue Perspektiven für Praxis und Forschung (S. 136–155). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Keil, M. (2020). Die Ordnung des Feldes. Reproduktionsmechanismen sozialer Ungleichheit in der Wissenschaft. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Kempen, B. (2017). Grundfragen des institutionellen Hochschulrechts. In M. Hartmer & H. Detmer (Hrsg.), Hochschulrecht. Ein Handbuch für die Praxis (3. Auflage, S. 1–52). Heidelberg: C.F. Müller.

Kerst, C. (2016). Studienerfahrungen beeinträchtigter Studierender. Ergebnisse des Konstanzer Studierendensurveys im Vergleich. In U. Klein (Hrsg.), Inklusive Hochschule. Neue Perspektiven für Praxis und Forschung (S. 136–155). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Klein, U., & Schindler, C. (2016). Inklusion und Hochschule: Eine Einführung. In U. Klein (Hrsg.), Inklusive Hochschule. Neue Perspektiven für Praxis und Forschung (S. 7–18). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Konsortium Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs (2021). Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2021. Statistische Daten und Forschungsbefunde zu Promovierenden und Promovierten in Deutschland. Bielefeld: Bertelsmann.

Kreckel, R. (2016). Zur Lage des wissenschaftlichen Nachwuchses an Universitäten: Deutschland im Vergleich mit Frankreich, England, den USA und Österreich. Beiträge zur Hochschulforschung, 38(1-2), 12–40.

Kuckartz, U. (2016). Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. Grundlagentexte Methoden.Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Leemann, R. J., Dubach, P., & Boes, S. (2010). The Leaky Pipeline in the Swiss University System. Identifying Gender Barriers in Postgraduate Education and Networks Using Longitudinal Data. Swiss Journal of Sociology, 36(2), 299–323.

Mecklenburg-Vorpommern (2021). Gesetz über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landeshochschulgesetz - LHG M-V). In der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Januar 2011. Letzte berücksichtigte Änderung: Inhaltsübersicht sowie §§ 38 und 114 geändert, § 7a neu eingefügt durch Gesetz vom 21. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1018).

Möller, C. (2015). Herkunft zählt (fast) immer. Soziale Ungleichheiten unter Universitätsprofessorinnen und -professoren. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Nishida, A. (2016). Neoliberal Academia and a Critique from Disability Studies. In P. Block, D. Kasnitz, A. Nishida, & N. Pollard (Hrsg.), Occupying Disability: Critical Approaches to Community, Justice, and Decolonizing Disability (S. 145–157). Dordrecht: Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9984-3_10

Nordrhein-Westfalen (2021). Vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547). Zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. März 2021 (GV. NRW. S. 331.

Pioch, L. (2019). Inklusion von Menschen mit Behinderung an deutschen Universitäten von vier Bundesländern – ein Vergleich unter der Perspektive der Entwicklung von Handlungsempfehlungen für eine inklusive Hochschule. https://d-nb.info/1198679255/34

Poskowsky, J., Heißenberg, S., Zaussinger, S., & Brenner, J. (2018). beeinträchtigt studieren - best2. Datenerhebung zur Situation Studierender mit Behinderung und chronischer Krankheit 2016/17. Hannover, Berlin, Wien: DZHW, DSW, IHS.

Schindler, C. (2014). Auf dem Weg zu einer inklusiven Hochschule. Zeitschrift für Inklusion, (1-2). https://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/219

Schleswig-Holstein (2021). Gesetz über die Hochschulen und das Universitätsklinikum Schleswig Holstein (Hochschulgesetz - HSG). In der Fassung vom 5. Februar 2016. Letzte berücksichtigte Änderung: §§ 88a und 88b geändert (Ges. v. 13.12.2020, GVOBl. 2021, S. 2).

Schmidt, W. (2017). Dokumentenanalyse in der Organisationsforschung. In S. Liebig, W. Matiaske, & S. Rosenbohm (Hrsg.), Handbuch Empirische Organisationsforschung (S. 443–466). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Stone, S.‑D., Crooks, V. A., & Owen, M. (2013). Going through the back door: Chronically ill academics’ experiences as ‘unexpected workers’. Social Theory & Health, 11(2), 151–174. https://doi.org/10.1057/sth.2013.1

Thüringen (2021). Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG). Vom 10. Mai 2018. Letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23. März 2021 (GVBl. S. 115, 118).

Vereinte Nationen (2008). Gesetz zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie zu dem Fakultativprotokoll vom 13. Dezember 2006 zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Vom 21. Dezember 2008. https://www.un.org/depts/german/uebereinkommen/ar61106-dbgbl.pdf

Welti, F. (2016). Die UN-BRK – Welche Bedeutung hat sie für die Hochschulen? In U. Klein (Hrsg.), Inklusive Hochschule. Neue Perspektiven für Praxis und Forschung (S. 60–79). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.