Abbildung 1: Ebenen inklusionsorientierter Planung

Abstract: Der Beitrag beleuchtet die kommunale Ebene für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Hier wurde der Ansatz der Inklusion als Planungsansatz zur Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens aufgegriffen. Der Artikel beschreibt die fachlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen dies geschieht. Im Mittelpunkt steht die Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten, den Ansatz der Inklusion in bestehende Planungsstrukturen zu integrieren.

Stichworte: UN-Behindertenrechtskonvention, Inklusion, Sozialplanung, Kommunen, inklusives Gemeinwesen

Inhaltsverzeichnis

Nach der Verabschiedung der Konvention zum Schutz der Rechte von Menschen von Behinderungen durch die Vollversammlung der Vereinten Nationen im Jahre 2006 und der Ratifizierung durch die Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2009 hat der Diskurs um Inklusion eine überraschende Dynamik auch im Planungsdiskurs gewonnen. Dass es gelungen ist, den Ansatz auf die kommunalpolitische Agenda zu setzen, ist vor dem Hintergrund der politischen Umdeutung des Konzeptes zu verstehen. Es waren Initiativen von Menschen mit Behinderungen und ihren Angehörigen, die auf den mit dem Konzept verbundenen Perspektivenwechsel hinwiesen. Statt durch Unterstützungsmaßnahmen zu ermöglichen, dass ein Zugang zu den für Teilhabe an gesellschaftlichen Lebensbereichen wie Schule, Arbeitswelt und Gesundheitssystem im Einzelfall doch noch möglich wird, sollen diese Systeme durch gesetzliche Vorgaben verpflichtet werden, ihr Angebot so zu gestalten, dass es für alle nutzbar ist. Mittlerweile muss der Ansatz jedoch auch gegen Versuche verteidigt werden, durch einen bloßen Appell an die Inklusionsbereitschaft notwendige und geeignete Maßnahmen zur Verwirklichung der vollen, gleichberechtigten und umfassenden Teilhabe zu ersetzen (Becker 2015). Für die Entwicklung von inklusiven Systemen und Organisationen ist ein systematisches Vorgehen notwendig, für das eine integrierte Sozialplanung auf kommunaler Ebene einen geeigneten Ansatz bieten kann.

Nicht nur die Versuche, den Inklusionsbegriff zu ‚entschärfen‘ machen Ansätze zur planerischen Entwicklung von inklusiven Strukturen zu einer Herausforderung, sondern auch die Offenheit des Konzeptes in der UN-Behindertenrechtskonvention. Die Akzentuierung des Schutzes der Menschenrechte aus der Perspektive der Erfahrungen von Menschen mit Beeinträchtigungen macht einen solchen offenen Ansatz notwendig. „Die Erfahrungen von Ausgrenzung, Stigmatisierung und Bevormundung, die Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen immer wieder machen mussten, boten den Grund dafür, das Gesamtfeld der Menschenrechte – vom Recht auf Familie bis zum Respekt der Privatsphäre, von der Meinungsfreiheit bis zu den Rechten auf Gesundheit und Bildung – noch einmal kritisch zu durchpflügen und damit zugleich zu modifizieren (Bielefeldt 2017: 65). Der Ansatz der Inklusion steht daher „für die Öffnung der Gesellschaft durch Überwindung diskriminierender und ausgrenzender Strukturen“ (a.a.O.: 69).

In der Konvention lassen sich unterschiedliche Bezüge des Inklusionsbegriffes finden, die der Konkretisierung der Überwindung ausgrenzender Strukturen dienen. Wansing (2012) unterscheidet vier Verwendungsweisen:

Zum Ersten geht es um Inklusion in die Gesellschaft (inclusion in society). Diese Formulierung findet sich in Artikel drei, der die Grundsätze der Konvention darlegt. Mit dieser Formulierung wird Inklusion als universelles soziales Prinzip eingeführt (a.a.O.: 94), das in Gesellschaften, die sich durch eine immer weiter fortschreitende funktionale Differenzierung auszeichnen, das Recht auf gleichberechtigte Berücksichtigung und Teilhabe in allen Teilsystemen einfordert. Nicht zufällig steht der Begriff hier in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Begriff der Partizipation, der in der Konvention die Bedeutung der Teilhabe im Sinne der Teilnahme und Zugehörigkeit hat, aber auch und damit im Zusammenhang stehend die Bedeutung der Beteiligung an Entscheidungen.

Zum Zweiten geht es um Inklusion in die Gemeinschaft (inclusion in the community), deren Bedeutung insbesondere in Artikel 19 entfaltet wird. Dieser Artikel thematisiert mit der Forderung nach einer unabhängigen oder selbstbestimmten Lebensführung die Erfahrung der Ausgrenzung von Menschen mit einem Unterstützungsbedarf durch aussondernde Hilfen in Anstalten und stationären Wohneinrichtungen. Er appelliert also nicht an eine neue Gemeinschaftlichkeit, sondern fordert die gleichen Möglichkeiten einer selbständigen Lebensführung für alle Menschen. Dies wird konkretisiert durch die Forderung nach den gleichen Möglichkeiten zu entscheiden wo und mit wem man zusammenleben möchte, durch Forderung nach flexiblen Unterstützungsdiensten und die Sicherstellung der Zugänglichkeit der Dienste für die Allgemeinheit für alle. Damit führt dieser Artikel exemplarisch die Anforderungen an eine an der Leitlinie der Inklusion orientierten Planung aus.

Zum Dritten geht es um die inklusive Gestaltung von Systemen und Organisationen, was am Beispiel des Bildungssystems (inclusive education – Art. 24) und des Arbeitsmarktes (a labour market and work environment that is open, inclusive and accessible – Art. 27) ausgeführt wird. Hier wurde in der offiziellen deutschen Übersetzung der Begriff ‚integrativ‘ gewählt, um den Innovationsgehalt der Vorgabe abzuschwächen. Es geht darum, durch geeignete Maßnahmen die ausgrenzenden Mechanismen dieser Systeme zu überwinden oder zumindest zu begrenzen. Dies muss auf der übergeordneten Ebene der Systeme und ihrer Strukturen ansetzen und zugleich auf lokalen Ebene der Organisationen (z. B. Schulen und Betriebe), die insbesondere für eine kommunale Planung ansprechbar sind.

Inklusion wird zum Vierten als Ziel der Habilitation und Rehabilitation (full inclusion and participation in all aspects of life – Artikel 26) genannt. Damit wird verdeutlicht, dass Angebote der individuellen Förderung und Unterstützung nicht durch den Appell an die Inklusionsbereitschaft überflüssig werden. Die bestmögliche Förderung durch persönliche Hilfen und auch technische Hilfsmittel stellt nicht die Kompensation und das damit verbundene Versprechen einer zukünftigen Integration in den Vordergrund, sondern die Inklusion und damit die gegenwärtigen Möglichkeiten zur Selbstbestimmung und die Verwirklichung eines Höchstmaßes an Lebensqualität. In der Konvention wird dazu vor allem die Unterstützung durch selbst Betroffene (peer support) und die dezentrale Organisation von Rehabilitationsdiensten gefordert. Mit der Reform der Eingliederungshilfen durch das BTHG zielen die Hilfen zur sozialen Rehabilitation auf die Befähigung und Unterstützung der Leistungsberechtigten „zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum“ (§ 113 SGB IX in der ab 2020 gültigen Fassung). Dies setzt eine enge Verzahnung des Leistungsgeschehens mit kommunaler Planung zur Entwicklung inklusiver Sozialräume voraus.

Empirische Erhebungen belegen eine intensive Auseinandersetzung mit der UN-Behindertenrechtskonvention auf kommunaler Ebene. In einer im Jahre 2012 in Nordrhein-Westfalen durchgeführten Erhebung (Rohrmann u. a. 2014a: 21ff) konnten in mehr als 75 % der befragten kreisfreien Städte und in etwa 83 % der Kreise Beschlüsse zur Umsetzung der Konvention bzw. zur Entwicklung einer inklusiven Infrastruktur ermittelt werden. In deutlich weniger Fällen war dies allerdings in kreisangehörigen Städten und Gemeinden der Fall. Vor dem Hintergrund, dass die Konvention zum Erhebungszeitpunkt erst vor drei Jahren in Kraft getreten war und Aktionspläne zur Umsetzung auf Bundes- und Landesebene erst seit kurzer Zeit vorlagen, ist dies ein überraschendes Ergebnis. Insbesondere auf der Ebene der Kreise und kreisfreien Städte ist es somit gelungen, das Thema ‚Inklusion‘ auf die lokalpolitische Agenda zu setzen. Bislang ist noch keine der von den Vereinten Nationen verabschiedeten Konventionen zum Schutz der Menschenrechte so intensiv auf kommunaler Ebene bearbeitet worden. Es kann daher festgehalten werden, dass der Innovationsgehalt der Konvention von den Kommunen wahrgenommen wird.

Im Rahmen der oben genannten Untersuchung konnten 21 Beschlüsse aus Kreisen, 17 aus kreisfreien Städten und elf aus kreisangehörigen Städten und Gemeinden genauer analysiert werden. Als Ergebnis der Auswertung kann festgehalten werden, dass das hohe Interesse an der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und dem Konzept der Inklusion auf kommunaler Ebene eine große Unsicherheit gegenübersteht, wie Planungsprozesse angelegt und systematisch gestaltet werden können. Es ist noch nicht absehbar, ob es sich lediglich um eine vorübergehende Aufmerksamkeit für das Thema Inklusion handelt oder ob die Rezeption der UN-Behindertenrechtskonvention zu einer nachhaltigen Veränderung der kommunalen Behindertenpolitik und kommunaler Planung führt.

Die Kommunen können bei ihren Bemühungen um die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention durchaus mit einer Zustimmung ihrer Bevölkerung rechnen. Eine repräsentative empirische Untersuchung in der Stadt Wiesbaden (Wiesbaden 2014) belegt, dass das Thema Behinderung und Inklusion in der dortigen Stadtbevölkerung präsent ist und als bedeutsam für die Stadtentwicklung angesehen wird. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist immerhin etwas mehr als einem Drittel der Befragten bekannt und die meisten der Befragten (64 %) sehen sich in der Lage, eine Einschätzung zum Thema Inklusion abzugeben. Von diesen gehen 58 % davon aus, dass Inklusion in ihrer Stadt eher weniger gut verwirklicht ist. Die Hälfte der Befragten geht davon aus, dass Inklusion eine höhere Priorität bekommen sollte und nur 5 % meinen, dass Inklusion weniger wichtig sein sollte.

Kommunen können sich bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention an dem Leitbegriff des inklusiven Gemeinwesens orientieren. Dieser Begriff kann nicht unmittelbar aus der UN-Behindertenrechtskonvention übernommen werden. Mit diesem Begriff lassen sich vielmehr die normativen Herausforderungen der Konvention in einem behindertenpolitischen Handlungskonzept verdichten. Es handelt sich um einen programmatischen und strategiefähigen Begriff dafür, Bedingungen im örtlichen Gemeinwesen zu schaffen, die es (behinderten) Menschen ermöglichen, ihr Leben möglichst selbstbestimmt zu gestalten. Damit eröffnet sich eine politische und fachliche Perspektive, die entlang des Lebenslaufs nach ausgrenzenden institutionellen Bedingungen fragt und diese im Sinne einer Antidiskriminierungspolitik aufzuheben oder weitgehend zu reduzieren sucht. In den Vordergrund rückt somit das Gesamtgeschehen im örtlichen Gemeinwesen, das durch staatliche und zivilgesellschaftliche Anstrengungen inklusiv zu gestalten ist, d. h. so, dass institutionelle Ausgrenzungen möglichst vermieden werden.

In der Sozialplanungsdiskussion hat das Konzept der Inklusion Eingang gefunden. Der Verein für Sozialplanung (VSOP) hat 2012 ein Positionspapier ‚Inklusive Sozialplanung‘ (VSOP 2012) verabschiedet. In dem Papier wird an den mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention rechtlich verbindlichen Auftrag zur Umsetzung der Konvention angeknüpft. Dabei wird davon ausgegangen, dass Sozialplanung aufgrund des interdisziplinären und integrierenden Vorgehens gute Voraussetzungen mitbringt, „Teilhabe im Raum zu organisieren“ (a.a.O.: 4). Zugleich wird herausgestellt, dass aufgrund der Mehrdimensionalität von Inklusion ein mehrstufiger Ansatz gewählt werden muss und ein Methoden-Mix vor Ort entwickelt werden muss. Im Fazit wird eine inklusiv ausgerichtete Sozialplanung als „ein kraftvolles Instrument für Kommunen zur Entwicklung von Strategien, Konzepten, Programmen, Maßnahmen und Projekten für eine inklusive Gesellschaft“ (a.a.O.: 10) angesehen.

Der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge (DV 2012) hat 2012 eine Empfehlung zur örtlichen Teilhabeplanung für ein inklusives Gemeinwesen verabschiedet. In der Einleitung wird herausgestellt, dass eine Teilhabeplanung ein Zusammenwirken aller Fachplanungen erfordert und diesen eine gemeinsame Perspektive für eine effektive, integrierte Planung in der Kommune bietet. Im Weiteren wird diese Perspektive dahingehend konkretisiert, dass auf dieser Basis die „Bau-und Verkehrsplanung, die Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplanung, die Stadt-, Kreis- und Gemeindeentwicklungsplanung, die Pflege-, Altenhilfe- und Sozialplanung“ (a.a.O.: 4) sozialräumlich ausgerichtet werden kann.

Diesen Ansatz weiterführend wurden in einer Arbeitshilfe zur Entwicklung von inklusiven Gemeinwesen in den Kommunen Nordrhein-Westfalens fünf Dimensionen herausgestellt, an denen sich eine kommunale Planung bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und des Konzeptes der Inklusion orientieren kann (Rohrmann u. a. 2014b: 60ff.):

• Partizipation und Selbstvertretung

• Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung

• Gestaltung einer barrierefreien Infrastruktur

• Inklusive Gestaltung von Einrichtungen für die Allgemeinheit

• Planung und Entwicklung flexibler und inklusionsorientierter Unterstützungsdienste

Die Behindertenpolitik in Deutschland hat sich wie in anderen Ländern nicht als ein einheitliches Politikfeld entwickelt. Es ist bislang nicht überzeugend gelungen, die verschiedenen Zielsetzungen der auf soziale Sicherung ausgerichteten Kompensation, der auf Eingliederung bezogenen Rehabilitation und der auf die Vermeidung von Diskriminierung gerichteten Gleichstellung in eine konsistente Politik zu integrieren (vgl. Maschke 2008: 66). Es ist auch durch das 2001 in Kraft getretenen SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) nicht gelungen, die Koordination und Steuerung der Leistungen zu verbessern und die Unterstützungsangebote auf die je spezifischen Lebensumstände hin zu flexibilisieren. Trotz der Betonung des Sozialraums im Bundesteilhabegesetz wurden die Möglichkeiten der Steuerung der Leistungen auf lokaler Ebene nicht grundlegend weiterentwickelt (s. unten).

Ein weiterer wichtiger Grund für die schlechte Koordination des Rehabilitationsgeschehens auf lokaler Ebene ist die fehlende Profilierung einer kommunalen Behindertenpolitik. Die Absicherung des Risikos einer Behinderung und die Finanzierung von Maßnahmen der Rehabilitation werden überwiegend durch die unterschiedlichen bundesweit organisierten Zweige der Sozialversicherungen realisiert. Sie sind auf kommunaler Ebene nicht präsent, „vielmehr haben Fusionen und Zentralisierung dazu geführt, dass sich viele von ihnen aus der örtlichen Ebene zurückgezogen haben und mit Bürgern und Leistungserbringern nicht mehr unmittelbar kommunizieren“ (Welti 2013: 97).

Auch im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen ist eine überregionale Zuständigkeit für die zentralen Leistungen prägend, die sich im 19. Jahrhundert mit der Entwicklung der Anstaltsfürsorge herausgebildet hat. Eine kritische Korrektur erfuhr diese durch die Psychiatrieenquete und die Verankerung des Vorrangs ambulanter vor stationären Leistungen im BSHG (heute SGB XII). Mit der Enthospitalisierung verbinden sich Bestrebungen zur Dezentralisierung von Angeboten und für die Entwicklung einer kommunalen Psychiatrieplanung. Dies hat in einigen Regionen dazu geführt, dass ein lokales Netzwerk psychiatrischer Hilfen entstanden ist, welches von der Wahrnehmung einer gemeinsamen Versorgungsverantwortung getragen wird. Im Bereich der Hilfen für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung ist eine vergleichbare Entwicklung nicht festzustellen. Die Träger von Angeboten orientieren sich an der fachlichen Entwicklung ihres jeweiligen Dachverbandes. Sie bilden häufig nur eine schwache Loyalität zu dem jeweiligen Gemeinwesen aus und stehen vor Ort nicht selten in einem starken Konkurrenzverhältnis zueinander.

Diese Entwicklungen haben dazu geführt, dass auf Seiten der Kommunen das Feld der Behindertenpolitik nur schwach ausgeprägt ist. Die Zuständigkeit der Kommune als Sozialleistungsträger im Bereich der Eingliederungshilfe hat erst seit den 1990er Jahren durch einen verstärkten Ausbau ambulanter oder offener Hilfen an Bedeutung gewonnen. Im Unterschied zu anderen Bereichen kommunaler Sozialpolitik wurden im Bereich der Unterstützung von Menschen mit Behinderungen nur wenig Kompetenzen auf Seiten der Verwaltung zur Planung von Hilfen im Einzelfall und der Angebotsentwicklung aufgebaut. Bis heute ist dieses Feld durch eine Delegation der Verantwortlichkeit an freie Träger geprägt. Vor dem Hintergrund der Dominanz von Sondereinrichtungen wurde der Entwicklung einer barrierefreien Infrastruktur und der Berücksichtigung der Belange von Menschen mit Behinderungen in der Stadtentwicklung und im Wohnungsbau keine hohe Priorität eingeräumt. Menschen mit Behinderungen sind in kommunalen Parlamenten deutlich unterrepräsentiert, was auch den baulichen und kommunikativen Barrieren bei der Mitarbeit in Strukturen der repräsentativen Demokratie geschuldet ist.

Die Profilierung einer kommunalen Behindertenpolitik trägt der Bedeutung des Raumes für das Verständnis von Behinderungen Rechnung. Wenn Behinderung als Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und umwelt- und einstellungsbedingten Barrieren verstanden wird, gewinnt die Ausgestaltung sozialer Räume, insbesondere sozialer Nahräume, eine zentrale Bedeutung für die Behindertenpolitik und die Organisation der Unterstützung von Menschen mit Behinderungen. Soziale Nahräume und Kommunen dürfen jedoch nicht idealisierend als Ort von Gemeinschaftlichkeit oder sozialer Zugehörigkeit betrachtet werden. Auf dieser Ebene bilden sich die Spaltungen der Gesellschaft in spezifischer Weise ab. Es gibt hier privilegierte und benachteiligte Räume und Lebenslagen.

Neben den gleichen rechtlichen Rahmenbedingungen sind für die Angebotsentwicklung Faktoren prägend, die sich nur vor dem Hintergrund eines spezifischen lokalen Entwicklungspfads und einer damit einhergehenden Akteurskonstellation erklären lassen (vgl. Rohrmann u. a. 2014b: 34 ff.). Zahlreiche Kommunen haben sich selbst – zumeist auf Initiative von Selbstvertretungsgruppen und/oder Behindertenbeauftragten – zu einer kommunalen Behindertenpolitik verpflichtet. Zu nennen ist beispielhaft die Erklärung von Barcelona ‚Die Stadt und die Behinderten‘, die im Rahmen eines europäischen Kongresses 1995 verabschiedet wurde. Hier wurden Leitlinien für eine kommunale Behindertenpolitik formuliert, die auf Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe zielen. Durch die genannten Entwicklungen und andere Faktoren wurden die spezifischen Entwicklungspfade einer kommunalen Behindertenpolitik nachhaltig geprägt.

Hinsichtlich der Herstellung von Barrierefreiheit und der Sicherstellung der Zugänglichkeit der öffentlichen Infrastruktur bewegen sich die Gestaltungsmöglichkeiten der Kommunen im Rahmen der geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen. Diese haben eine dynamische Entwicklung genommen. Nach entsprechenden Richtlinien für den Wohnungsbau wurde 1974 die DIN 18024 eingeführt, die Planungsrichtlinien für bauliche Maßnahmen für behinderte und alte Menschen im öffentlichen Bereich enthält. Von Anfang an gestaltete sich die Arbeit an dieser Richtlinie als äußerst schwierig, da sehr heterogene Interessen berücksichtigt werden mussten (vgl. Bösl 2009: 329).

Es ist jedoch festzustellen, dass die Vorschriften bei aller berechtigten Kritik zum einen verbindlicher werden und zum anderen zunehmend unterschiedliche Interessengruppen berücksichtigen. Dies kann am Beispiel von NRW verdeutlicht werden. Mit dem Inklusionsstärkungsgesetz aus dem Jahre 2016 wurden alle Träger öffentlicher Belange auf die Gestaltung inklusiver Lebensverhältnisse verpflichtet. Dazu gehört auch die schrittweise barrierefreie Gestaltung der Dienste und Einrichtungen für die Allgemeinheit. Durch das Inklusionsstärkungsgesetz wurde auch das Behindertengleichstellungsgesetz NRW geändert, dass nun konkretere Vorgaben zur Barrierefreiheit in den Bereichen Anlagen und Verkehr (§ 7 BGG NRW), zur barrierefreien Kommunikation und Gebärdensprache (§ 8) und zur Gestaltung von Bescheiden, amtlichen Informationen und Vordrucken (§ 9) enthält.

Schaut man sich die Umsetzung der Vorschriften an, so stellt man fest, dass sie in der Regel nicht systematisch bei der Neu- oder Umgestaltung von öffentlichen Räumen zur Anwendung gebracht werden. Es ist vielmehr örtlichen Initiativen von Selbsthilfegruppen, Behindertenbeiräten und Behindertenbeauftragten zu verdanken, wenn einzelne Elemente der Richtlinie bei Bauvorhaben berücksichtigt werden. Bis heute ist die Realität der barrierefreien Ausgestaltung öffentlicher Räume und Gebäude häufig dadurch gekennzeichnet, dass nur isolierte Bereiche entsprechend gestaltet werden. So finden sich immer wieder Rathäuser, aber auch Kindergärten, die im Gebäudeinneren barrierefrei oder barrierearm für Rollstuhlnutzende gestaltet sind, aber durch eine Treppe im Außenbereich nicht erreichbar sind. Auch im Bereich des öffentlichen Verkehrs werden nur einzelne Fahrzeuge oder Haltepunkte barrierefrei ausgestaltet, so dass es Menschen mit Behinderungen nur selten im Sinne einer Mobilitätskette möglich ist, einen individuellen Verkehrsweg durchgängig barrierefrei zu nutzen. Generell überwiegt auf Grundlage der besseren Artikulationsmöglichkeiten von Menschen mit Körperbehinderung die Berücksichtigung von deren Belangen, gefolgt von den Belangen von sehbehinderten Menschen. Sehr viel seltener werden die Bedürfnisse von Menschen mit Hörschädigungen oder kognitiven Beeinträchtigungen in Planungen einbezogen. Vielen Projekten zur Realisierung von Barrierefreiheit haftet bis heute der Charakter einer wohltätigen Maßnahme an. Auch hier liegt die Chance einer Profilierung einer kommunalen Behindertenpolitik, die gesamte Infrastruktur in einem Quartier, in einem Orts- oder Stadtteil oder in der gesamten Kommune in den Blick zu nehmen und in partizipativen Prozessen Barrieren zu erkennen und zu überwinden.

Eine systematische kommunale Planung, die sich an dem Leitbegriff der Inklusion orientiert kann die Entwicklung der Infrastruktur an Unterstützungsangeboten und die Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens zusammenführen und in dem von der Sache her gebotenen Zusammenhang bearbeiten.

Neben den von Ort zu Ort spezifischen kommunalen Entwicklungen und Ausgangslagen ist für eine inklusionsorientierte, integrierte Sozialplanung die rechtliche Situation in den Blick zu nehmen. Welti (2013) beleuchtet die verschiedenen Regelungen daraufhin, in wie weit sie grundlegend für örtliche Teilhabeplanungen sind. Während eine inklusionsorientierte Sozialplanung eher danach ausgerichtet ist vorhandene Planungsprozesse so zu gestalten, dass sie Barrieren für Menschen mit Behinderungen beseitigen und Teilhabemöglichkeiten erweitern, nimmt kommunale oder örtliche Teilhabeplanung diese Fragen zum Anlass für die Initiierung von Planungsprozessen. Der begriffliche Unterschied liegt in diesem Fall vor allem in der Veranlassung der Planung, so dass die Analysen von Welti auch hier als nützlich anzusehen sind:

Ungeachtet der Neusortierung der Paragrafen sind die Vorschriften für die Koordination der Leistungen im SGB IX auch nach dem Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes unverändert geblieben. Nach § 36 Abs. SGB IX haben die Rehabilitationsträger im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Planungsverantwortung und die Verpflichtung, gemeinsam mit dem Bund und den Ländern für ein regional qualitativ und quantitativ angemessenes Angebot Sorge zu tragen. Welti (2013: 97) kommt allerdings zu dem Schluss, dass sie „bislang über keine gemeinsamen Strukturen verfügen, in denen sie der Planungsverantwortung nachkommen können“. Eine im Gesetz angesprochene Möglichkeit stellen die in § 25 Abs. 2 SGB IX vorgesehenen Arbeitsgemeinschaften der Rehabilitationsträger auf regionaler Ebenen dar. Diese sind bisher in der Praxis aber kaum eingerichtet, so dass hier von einem Vollzugsdefizit gesprochen werden kann. Ebenso fehlen mögliche landesrechtliche Reglungen, die das Vorgehen präzisieren könnten, bisher noch.

Im SGB XI liegt der „Sicherstellungsauftrag“ bei den Pflegekassen (§ 69 SGB XI). Dies wird über Versorgungsverträge sichergestellt, die mit den Anbietern abgeschlossen werden und quantitative und qualitative Aspekte sowie natürlich die Vergütung regeln. In § 8 Abs. 2 SGB XI wird ausgeführt, dass „die Länder, die Kommunen, die Pflegeeinrichtungen und die Pflegekassen unter Beteiligung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung eng zusammen [wirken], um eine leistungsfähige, regional gegliederte, ortsnahe und aufeinander abgestimmte ambulante und stationäre pflegerische Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten.“ Hierzu wurden in den Ausführungsreglungen der Länder unterschiedliche Konkretisierungen vorgenommen. Für NRW regelt § 7 Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW) mit den Anpassungen im Jahr 2014 die „Planung der Kreise und kreisfreien Städte“ im Bereich der Pflege vergleichsweise umfassend und detailliert. Allerdings sieht Welti grundsätzlich in der Trennung der Regelungen zur Pflege und der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen die Gefahr, dass beide Aspekte nicht zusammen betrachtet werden (a.a.O.: 99).

Im Bereich der Gesundheitsplanung beschreibt § 24 ÖGDG NRW (Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen) die Zusammensetzung und die Aufgabe der Gesundheitskonferenzen. Die Arbeit von dieser zielt aber nicht auf umfassende Planung, sondern lediglich auf eine Koordinierung auf örtlicher Ebene für die auf der Basis von Selbstverpflichtungen der Teilnehmer auch Empfehlungen ausgesprochen werden können.

Insgesamt kommt Welti (2013: 100) in Bezug auf die örtliche Teilhabeplanung zu dem Schluss, dass „eine regionale und örtliche Teilhabeplanung ein zweckmäßiges, jedenfalls im Bereich der Sozialleistungen auch notwendiges und im Gesetz angelegtes, wenn auch nicht ausgeformtes Instrument [ist], um die staatliche und öffentliche Verantwortung für behinderte Menschen wahrzunehmen“.

Auch innerhalb der UN-BRK sind wichtige Grundsätze zu ihrer Umsetzung verankert. Etwa die Partizipation von Menschen mit Behinderungen „bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten zur Durchführung dieses Übereinkommens“ (Art. 4 Abs. 3 UN-BRK) oder die Verpflichtung zur Durchführung von Maßnahmen, die geeignet sind, die Umsetzung der Rechte sicherzustellen (Art. 4 Abs. 1 UN-BRK). Dass diese Regelungen und die Konvention insgesamt für die Anwendung der Konvention auch für die kommunale Ebene Verbindlichkeit entfalten, macht Art. 4 Abs. 5 UN-BRK deutlich: „Die Bestimmungen dieses Übereinkommens gelten ohne Einschränkung oder Ausnahme für alle Teile eines Bundesstaats“.

Um auf kommunaler Ebene die planerischen Möglichkeiten zu nutzen, wird nun knapp dargestellt welche Ebenen der Planung zu unterscheiden sind. Grundsätzlich wird Planung als komplexes Geschehen angesehen, bei dem es um die „Koordination des kollektiven Handelns bei nicht vorauszusetzendem Konsens[es]“ geht (Fürst 2008: 25). Da in dem hier behandelten Kontext aber eher das verwaltungsinterne Planungsverständnis entscheidend ist, wird dies nun genauer differenziert. Die Regelungen der UN-Konvention machen deutlich, dass alle Planungsbereiche die Vielfalt menschlichen Lebens berücksichtigen und so die Bedarfe von Menschen mit Beeinträchtigungen mit beachten sollen. Hierzu ist es notwendig, dass diese mit bedacht und mitgehört werden. Inklusionsorientierte Planung ist somit keine weitere Fachplanung neben der Sozial-, Jugendhilfe-, Schulentwicklungs-, Pflege- oder Stadtplanung, sondern soll von diesen mitberücksichtigt werden. Allerdings stellt beispielsweise die Sicherstellung der gleichberechtigten Nutzung von Diensten für die Allgemeinheit, wie etwa ein Einwohnermeldeamt sie anbietet, hinsichtlich der Barrierefreiheit keine triviale Aufgabe dar, sondern erfordert spezifisches notwendiges Wissen, welches innerhalb einer Verwaltung angeeignet, angewendet, weiterentwickelt und weitergegeben werden muss.

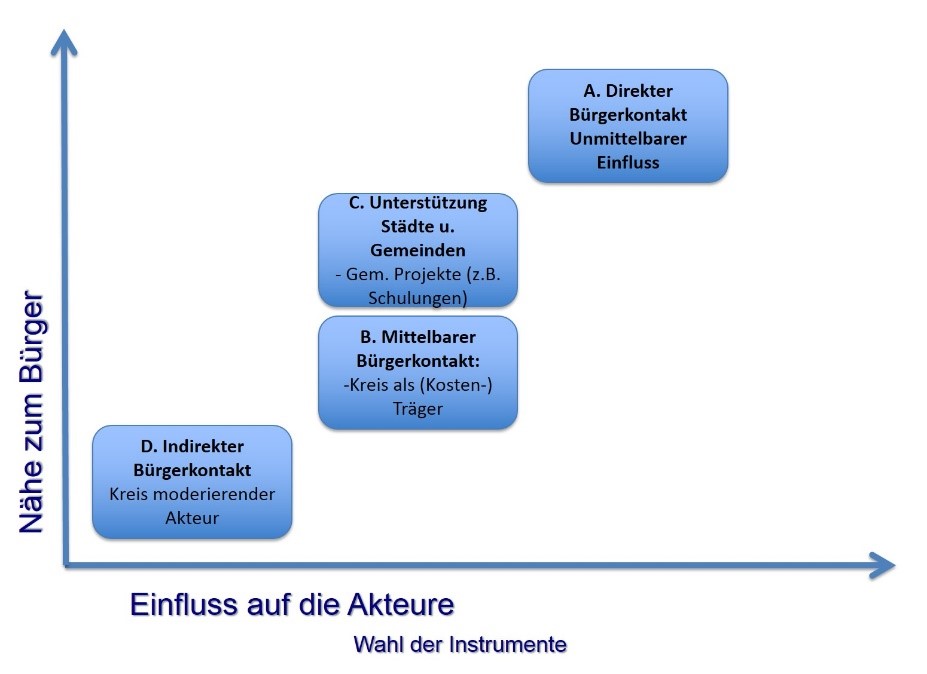

Abbildung 1: Ebenen inklusionsorientierter Planung

Wichtig ist auch die Frage, auf welcher planerischen Ebene das Thema Inklusion sinnvoll zu verorten ist. Die Abbildung 1 zeigt grafisch an, dass die unterschiedlichen Ebenen der Fach-, Ressort- und der kommunalen Entwicklungsplanung angesprochen sind. Auch wenn das Ziel darin besteht, dass die Bedarfe von Menschen mit Beeinträchtigungen bei allen Aktivitäten mitberücksichtigt werden, so macht die Konvention auch klar, dass eine Planung als qualifizierte Fachplanung für Menschen mit Behinderungen neben anderen Planungen (z. B. der Jugendhilfeplanung) notwendig ist. Diese Planung sollte auf die Bereitstellung mit flexiblen, inklusionsorientierten Unterstützungsdiensten in einem inklusiven Umfeld ausgerichtet sein (Rohrmann 2014: 245f.) Darüber hinaus soll die Inklusionsplanung aber auch Wirkung entfalten in anderen Ressorts als dem Sozialressort. Auch im Bereich der Kultur- oder Bildungsplanung sind die Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen zu berücksichtigen, um die Errichtung von neuen Barrieren zu vermeiden und bestehende abzubauen oder durch gezielte Maßnahmen im Einzelfall zu überwinden. Schließlich bildet die Summe der einzelnen Ressortplanungen eine in unterschiedlichen Kommunen unterschiedlich explizit dargelegte kommunale Entwicklungsplanung, in welcher auch die Schaffung von inklusiven Gemeinwesen einen wichtigen Einfluss haben sollte. Wird den Bedarfen von Menschen mit Beeinträchtigungen auf dieser Ebene perspektivisch Rechnung getragen, so profitieren davon breite Teile einer alternden, diverser werdenden und kinderfreundlichen Gesellschaft. Die Grafik macht aber auch deutlich, dass auf Ebenen oberhalb der Fachplanung eine Kooperation mit anderen Akteuren erforderlich ist. Das intensiv ausgebaute deutsche Hilfesystem ist so spezialisiert und zergliedert, dass daraus im Erleben von Bürger/-innen nicht selten erhebliche Barrieren entstehen. Auf Seiten der Menschen mit Behinderungen besteht der Bedarf nach Beratung und auf Seiten der Sozialleistungsträger ein Bedarf nach Kooperation und Koordination, um trotz der Zergliederung des Hilfesystems wirksame Unterstützung zur Teilhabe leisten zu können.

Bei der Analyse und Begleitung von Inklusionsplanungsprozessen wurde regelmäßig festgestellt, dass die im Prozess erarbeiteten Empfehlungen in der Phase der Umsetzung als fremd wahrgenommen wurden und dass nur eine kleine Gruppe der Mitarbeiter sich mit der Konvention intensiv befasst hatte. Ausgehend von diesen zwei Herausforderungen wurde im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung der Inklusionsplanung des Kreises Olpe (inklusionsplan-kreis-olpe.zpe.uni-siegen.de/) eine Planungsgruppe eingerichtet, die unter dem Titel „Planung der Planung“ das Ziel verfolgte, in bestehenden kommunalen Planungsprozessen eine Orientierung an den Grundsätzen der UN-BRK zu verankern. Hierzu wurde das konzeptuelle Vorgehen entwickelt, welches in den folgenden vier Punkten dargestellt wird.

Um zu vermeiden, dass die Ergebnisse des Planungsprozesses als fremd oder unpassend wahrgenommen werden, sollten Empfehlungen an bestehende Erfahrungen und Strukturen innerhalb der Verwaltung anknüpfen. Hierzu können laufende und abgeschlossene Planungsvorhaben analysiert und im Kreis der auch später die Empfehlungen adaptierenden Mitarbeiter besprochen werden. Dabei bietet es sich an, sowohl die Vorgaben für solche Abläufe, als auch den pragmatischen Umgang mit diesen in konkreten Planungsprozessen zu besprechen. Auf diese Weise kann eher am Ist- als am Sollvorgehen angeknüpft werden. Innerhalb der Planungsgruppe wurden so Dokumente auf drei Ebenen analysiert. Auf der ersten Ebene wurde die pragmatische Bearbeitung von Planungsaufgaben im Verwaltungsalltag und Dokumente in diesem Zusammenhang, beispielsweise Evaluationen von Maßnahmen oder auch die Barrierefreiheit von Erhebungsinstrumenten und Einladungen, besprochen. Auf der zweiten Ebene standen umfassende Planungsdokumente, wie etwa der Jugendhilfeplan im Mittelpunkt. Mit der Analyse von Prozessablaufkarten, Rahmenplanungen und Leitfäden etwa zum Projektmanagement, sind auf der dritten Ebene Dokumente und Verfahren besprochen worden, die innerhalb der Verwaltung bei Planungen generell von Bedeutung sind. Durch die Analyse aller drei Ebenen konnte ein offener Austausch über die pragmatische Vorgehensweise geführt werden. Positiv wirkte sich dabei aus, dass mit den Planungsbeispielen (z. B. Kindergartenbedarfsplanung, Jugendhilfeplan, etc.) ein praktischer Bezug zu den Regelungen der UN-BRK hergestellt werden konnte.

Für die zu erstellenden Empfehlungen ist auch die Identifizierung und Analyse von Planungsanlässen in den unterschiedlichen Fachabteilungen der Planungsgruppen wichtig. Dabei kann unterschieden werden, von welcher zeitlichen und fachlich inhaltlichen Reichweite die mit der Planung beabsichtigten Veränderungen sind. So war zu erörtern, inwieweit bei Planungsanlässen, etwa der Änderung gesetzlicher Bestimmungen oder von Ausführungsverordnungen, neben den konkreten Anpassungen von der Verwaltung ein eigener perspektivischer Gestaltungsauftrag mit einem Planungsprozess verfolgt wird. Im Ergebnis zeigte sich, dass die Planungstätigkeiten in den Kreisverwaltungen meist eher von kurzfristigen Planungsanlässen mit einem vergleichsweise konkreten Planungsauftrag gekennzeichnet sind. Gleichzeitig ist die zeitliche wie inhaltliche Reichweite der Regelungen der UN-BRK deutlich umfassender.

Abbildung 2: Zeitliche Dimensionen der Planung

Um die Aufgabe der Implementierung einer Inklusionsorientierung wahrnehmen zu können, ist es wichtig, verschiedene zeitliche Dimensionen zu unterscheiden. Hierdurch können zu erarbeitende Ziele, Maßnahmen und Empfehlungen klarer gefasst werden. Für eine Umsetzung der UN-BRK durch Planung wird die Bearbeitung auf allen drei Ebenen für notwendig gehalten. Daher werden in Abbildung 2 kurz-, mittel- und langfristige zeitliche Dimensionen der Planung voneinander unterschieden. Die langfristigen Ziele haben strategischen Charakter und dienen der Ausrichtung von Strukturen. Wie im nächsten Punkt näher beschrieben, bauen sie auf den Regelungen der UN-BRK auf und repräsentieren somit Menschenrechte, die mit einem hohen Maß an Legitimität und Verbindlichkeit einhergehen. Allerdings sind auf ihnen aufbauende Maßnahmen teilweise aktuell auf kommunaler Ebene nicht umsetzbar und beispielsweise aufgrund fehlender leistungsrechtlicher Vorgaben auch noch nicht konkret planbar. Trotzdem sollten sie bei Planungen nicht außer Acht gelassen werden, da durch eine Benennung von langfristigen Zielen Menschen mit Behinderungen ermutigt werden, sich mit ihrer Meinung in den öffentlichen Diskurs einzubringen, wenn sie das angestrebte Ziel teilen und dessen Verwirklichung für so erstrebenswert halten, dass sie ihre Expertise einbringen. Hier erfüllt die Festlegung eines solchen Ziels eine wichtige Motivationsfunktion. Gleichzeitig können Leistungsanbieter sich bei der Gestaltung von Angeboten an diesen Zielen orientieren und Investitionsentscheidungen mit einer langfristigen Bindungswirkung, etwa bei Neu- und Umbauten, danach ausrichten. Damit der Ratifizierung der UN-BRK „die Konvention [.] die verbindliche Grundlage für die deutsche Behindertenpolitik“ (Aichele 2010: 1) darstellt, bieten diese eng an der UN-BRK angelegten langfristigen Ziele einen klaren Rahmen für die Ausrichtung von Konzepten. So wurde beispielsweise in Anlehnung an Art. 21 zum Thema „Recht der freien Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen“ als langfristiges Ziel im konkreten Planungsprozess folgendes formuliert: „Informationen werden so zur Verfügung gestellt, dass sie für Menschen mit (unterschiedlichen Arten von) Beeinträchtigungen zugänglich und nutzbar sind.“ (Kempf, Rohrmann 2017: 183).

Eine mittelfristige Planungsebene ist davon gekennzeichnet, dass neben der Absichtsbekundung auch die Planung möglich ist, eine konkrete kurzfristige Umsetzung aber noch nicht. Auch wenn für bestimmte Hilfen beispielsweise die Mittel noch nicht zur Verfügung stehen oder andere Akteure noch zur Mitarbeit gewonnen werden müssen, kann zu diesem Zeitpunkt aber bereits eine Konzeptionierung im Sinne einer Fachplanung erfolgen. Die mittelfristige Planung bereitet somit eine spätere kurzfristige Umsetzung vor. So wäre eine Fortbildung zur Sensibilisierung über Barrieren für Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen bei der Nutzung der Verwaltung ein Zwischenschritt zu deren struktureller Überwindung.

Der Dialog über die besprochenen Planungsprozesse innerhalb der Verwaltung erwies sich als fruchtbar und hat im Ergebnis dazu geführt, dass als Anknüpfungsmöglichkeit der Inklusionsplanung in der aktuellen Planungsstruktur des Kreises vor allem die Formulierung von Produktzielen identifiziert werden konnte. Ein Produkt ist dabei eine bestimmte (Dienst-)Leistung der Verwaltung zu dessen genauerer Spezifizierung Produktziele festgelegt werden. Im genannten Beispiel wurde als exemplarisches Produktziel zum Artikel 20 vorgeschlagen: „Menschen mit Behinderungen erhalten Informationen und Entscheidungen über die Eingliederungshilfen/Jugendhilfen des Kreises Olpe in leichter Sprache“ (Kempf, Rohrmann 2017: 180). Als mögliche Maßnahme wurde die Einrichtung einer Projektgruppe vorgeschlagen, der auch Menschen Lernbehinderungen angehören und die einen Leitfaden zur zugänglichen Formulierung erarbeitet.

Da Gepflogenheiten und verwendete Planungsroutinen in den Verwaltungen unterschiedlich sind, kommt diesem Schritt eine große Bedeutung zu. Ziel ist die Identifizierung von Anknüpfungsmöglichkeiten an vorhandene Planungsstrukturen (z. B. Produktzielen), um diese so auszurichten, dass sie die Entwicklung inklusiver Gemeinwesen unterstützen. Hierbei ist eine Orientierung an der UN-BRK sehr hilfreich.

Um die inhaltliche Auseinandersetzung mit der UN-BRK zu verstärken, ist mit dem Text der Konvention in der Planungsgruppe intensiv gearbeitet worden. Hierzu wurden neben dem Konventionstext auch die „abschließenden Bemerkungen über den ersten Staatenbericht Deutschlands“ (Vereinte Nationen 2015) des Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen an die Teilnehmer der Planungsgruppe verteilt und in den Diskussionen immer wieder darauf Bezug genommen. Die abschließenden Bemerkungen, bzw. weitere offizielle Dokumente der Umsetzungsbegleitung helfen bei der Auslegung der Artikel der Konvention und bei der Bewertung der öffentlichen Debatte. Die zunächst primäre Aufgabe war, die gemeinsame Formulierung von strategischen Entwicklungszielen aus dem Text der Konvention und den abschließenden Bemerkungen zu entwickeln. In den Formulierungen wurden die Kernaspekte der verschiedenen Artikel prägnant zusammengefasst und teilweise fokussiert. Dabei wurden bewusst Formulierungen gewählt, die sich an der Wortwahl der Konvention orientieren, um den engen Zusammenhang zu verdeutlichen. Nicht alle Artikel der UN-BRK entfalten auf Ebene der Kommunen die gleiche Relevanz. Daher wurde eine Auswahl der relevantesten Artikel in der Planungsgruppe getroffen. Hierbei war entscheidender, ob die jeweiligen Regelungen für die Lebenswirklichkeit von Menschen mit Behinderungen in der Kommune von Bedeutung sind, als die originäre juristische Zuständigkeit der Verwaltung. Zudem sind beispielsweise für Fragen des Wohnens eine Vielzahl von Akteuren jeweils nur in Teilbereichen zuständig. Die Barrieren, aber auch Teilhabemöglichkeiten konkretisieren sich jedoch immer auf Ebene der Kommune. Nur durch eine realistische Schilderung der Lebenswirklichkeit der Bürger in einer Kommune, die nicht nur einzelne Zuständigkeitsaspekte fokussiert, kann eine umfassende Sicht auf das komplexe Geschehen geworfen werden, bei dem aus individuellen Beeinträchtigungen Behinderungen in der Teilhabe werden.

Die Ziele wurden so formuliert, dass sie den idealen Sollzustand beschreiben. Auf diesen strategischen Zielen aufbauend wurde die jeweilige Bedeutung des Ziels für die Schaffung eines inklusiven Gemeinwesens in einem weiteren Textabschnitt beschrieben. Als drittes wurde eine Einschätzung zur aktuellen Situation in der Gebietskörperschaft in Bezug auf das Ziel formuliert. Diese Einschätzung benennt vorhandene Diskrepanzen zum idealen Zielzustand. Mit einer engen Bezugnahme zum Text der Konvention und einem offenen Beschreiben des Status Quo können Menschen mit Behinderungen motiviert werden, sich in den Prozess einzubringen. Wenn die Lebenswirklichkeit nicht beschönigend beschrieben wird, aber auch nicht vom Ziel abgerückt wird, sondern pragmatisch an einer Verbesserung gearbeitet wird, ist der Prozess transparent und nachvollziehbar. Dadurch kann eine instrumentalisierende Beteiligung von Menschen mit Behinderungen vermieden werden. Die erarbeiteten Ziele haben somit auch eine Kontrollfunktion für mögliche Maßnahmen, da überprüft werden kann, ob gut gemeinte Aktivitäten wirklich der Verbesserung der Teilhabe dienen.

Abbildung 3: Handlungsmöglichkeiten der Planung

Als eine Herausforderung bei der Formulierung von Zielen hat sich die Festlegung des Adressatenkreises erwiesen. So kann die Verwaltung die Ziele nur über einen Beschluss des Kommunalparlamentes im Sinne einer Selbstverpflichtung für sich verbindlich festlegen. Gleichzeitig erfordert aber die Umsetzung häufig ein gemeinsames Engagement einer Reihe von Akteuren. Je nach den bestehenden Rechts- und Zuständigkeitsverhältnissen zu diesen Akteuren unterscheidet sich auch die Art der möglichen Zusammenarbeit. Dies wird in Abbildung 3 dargestellt, in welcher vier verschiedene Ebenen von Handlungsmöglichkeiten aus Sicht eines Kreises unterschieden werden. Die Differenzierung orientiert sich hier einerseits an der Direktheit des Einflusses eines Kreises bzw. einer Kommune auf das konkrete Handeln und andererseits an der Nähe zu den Bürger/-innen. Mit Hilfe dieser Übersicht können die verschiedenen Ebenen in der Zielformulierung und Maßnahmenplanung voneinander unterschieden werden, was die Wahl der jeweils geeigneten Instrumente der Einflussnahme bzw. Umsetzung des Ziels erleichtert. In der Arbeit der Planungsgruppe hat sich diese Differenzierung als sehr hilfreich erwiesen, die Gestaltungsmöglichkeiten bei der Entwicklung von Produktzielen und Maßnahmen zu erkennen. Die unmittelbaren Handlungsmöglichkeiten auf Ebene des Kreises oder anderer Verwaltungen sind im direkten Bürgerkontakt am stärksten ausgeprägt. Dies trifft auf originär dem Kreis obliegende Aufgaben zu. Gleichzeitig ist hier auch der Kontakt zu den Bürger/-innen am größten, wodurch in diesem Fall die Expertise von diesen, etwa über wahrgenommene Barrieren, am ehesten erhoben und genutzt werden kann. Daneben gibt es, in der Grafik mit dem Buchstaben B gekennzeichnet, den mittelbaren Bürgerkontakt. Hier tritt der Kreis etwa als Kostenträger gegenüber anderen Akteuren auf und kann über Kontrakte, Absprachen, Evaluationen und Ähnliches einen mittelbaren Einfluss auf das (Leistungs-) geschehen ausüben. Auch der Kontakt zum Bürger ist nur mittelbar gegeben, da dieser in der Regel über den Leistungsträger erreicht wird. Die Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden bei gemeinsamen Projekten könnte auch auf dieser Ebene angesiedelt werden. Allerdings hat die interkommunale Zusammenarbeit zwischen dem Kreis und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden wegen der kommunalen Selbstverwaltung noch einmal einen eigenen Charakter und in der Regel auch eine spezifische Entwicklungsgeschichte. Die Darstellung als eigenes Feld C soll dies verdeutlichen. Schließlich ist mit dem Feld D der Bereich gekennzeichnet, wo der Kreis lediglich moderierenden aber keinen steuernden Einfluss hat. Hier hat der Kreis beispielsweise keine Kostenträgerschaft, sondern moderiert ggf. nur den Austausch. Im Rahmen der Moderation der Gesundheitskonferenz können beispielsweise die Belange von mobilitäts- oder sinnesbeeinträchtigten Bürger/-innen thematisiert werden und ein Austausch über Unterstützungsmöglichkeiten entsprechend dem langfristigen strategischen Ziel eingebracht werden. Diese Differenzierung hilft dabei einerseits die richtigen Instrumente zu wählen, um die Mitbestimmung der Bürger/innen sicherzustellen und andererseits die Instrumente für eine transparente Einflussnahme zugunsten der Interessen von Menschen mit Behinderungen zu nutzen. In der Regel besteht zumindest die Möglichkeit für eine moderierende Einflussnahme. Die passende Wahl des jeweiligen Mittels ist auch mit Blick auf einen effektiven Einsatz der begrenzten Ressourcen, die für eine Umsetzung zur Verfügung stehen, entscheidend.

Da die UN-BRK als internationales Übereinkommen zum Schutze der Menschenrechte eine deutlich andere Ausrichtung hat als Dokumente, die sonst zu Planungsanlässen der Verwaltung werden, etwa Durchführungsverordnungen bei der Leistungsgewährung oder die Planung der Anzahl der notwendigen Plätze in Kindertageseinrichtungen, hat sich die intensive dialogische Struktur des Prozesses, wie im nächsten Punkt beschrieben, sehr bewährt.

Um diese komplexe Aufgabe zu bearbeiten, bietet es sich an, die Zusammensetzung der Planungsgruppe möglichst heterogen zu gestalten und Mitarbeiter aus unterschiedlichen Fachbereichen und Ressorts einzubeziehen. Zum einen können in der weiteren Umsetzung diese Mitarbeiter als Multiplikatoren fungieren, zum anderen werden so eher die Kompetenzen eingebracht, die notwendig sind, die Barrieren bei der Teilhabe zu überwinden. Darüber hinaus sollten auf jeden Fall auch Personen mit Beeinträchtigungen von außerhalb der Verwaltung, beispielsweise Mitglieder eines Behindertenbeirates, in der Planungsgruppe als kritisches Korrektiv mitwirken. Gerade die Expertise von Menschen mit Behinderungen kann bei dem notwendigen Perspektivenwechsel sehr hilfreich und motivierend sein.

Die Bearbeitung des Themas erfordert auch einen vergleichsweise intensiven Austausch. So fanden in den elf Monaten der Tätigkeit der Planungsgruppe zwölf Sitzungen von bis zu drei Stunden Dauer statt. Aber auch die Arbeit in kleineren Gruppen zu bestimmten Fragestellungen hat sich in diesem Zusammenhang bewährt. So drückte sich auch die dialogische Struktur des Prozesses in einer inhaltlichen und zeitlichen Flexibilität in der Gestaltung des Ablaufs aus, durch welche Exkurse in einzelne Fragestellungen ermöglicht wurden. Auch hierdurch konnten anhand von praktischen Beispielen Ansatzpunkte für Regelungen der UN-BRK entwickelt und pragmatische Planungsmöglichkeiten gefunden werden.

Ebenfalls hilfreich war die Arbeit an einem gemeinsamen abschließenden Dokument, in welches die langfristigen Ziele, die exemplarischen Produktziele und Maßnahmen, die Einschätzung der Ausgangssituation, die zukünftige Planungsstruktur und ein Glossar einflossen. Dieses Dokument wurde von Sitzung zu Sitzung durch die Teilnehmer weiterentwickelt und stellte so eine kontinuierliche, verbindliche und dennoch flexible Arbeit an dem Auftrag der Planungsgruppe sicher.

Die Rolle der Moderation ist bei diesem Vorgehen herausfordernd. Während mit Moderation im Allgemeinen die neutrale Koordination der Anregungen der Mitglieder einer Gruppe gemeint ist, erfordert die Zielorientierung an der UN-BRK eine inhaltliche Positionierung und fachliche Wertung von Positionen. Diese fachliche Beratung kann sich nicht neutral halten, sondern muss Standpunkte in den Dialog mit den Reglungen der Konvention bringen, um so unterschiedliche Positionen transparent zu machen. Hier ist von Seiten der Moderation in den jeweiligen Situationen zu versuchen, durch Transparenz die eigene Rolle klar zu machen. Auch aus diesem Grund bietet es sich an, den Text der Konvention zentral in der Arbeit der Gruppe zu verankern, da Konzepte sich an diesem verbindlichen Dokument orientieren müssen.

Den teilweise ambitionierten Regelungen der UN-BRK stehen auf kommunaler Ebene nur begrenzte Handlungsspielräume gegenüber. Hieraus entsteht ein Spannungsverhältnis aus einerseits eher kurzfristigen und begrenzten Gestaltungsmöglichkeiten und andererseits der Notwendigkeit für eine langfristige, strategische Ausrichtung an dem Ziel der Entwicklung inklusiver Gemeinwesen. Eine Möglichkeit, diese Spannung für die Weiterentwicklung nutzbar zu machen, ist die prozesshafte Ausrichtung des Vorgehens. Die Arbeit einer, wie in diesem Beitrag vorgestellten Arbeitsgruppe, bildet dabei den Auftakt für eine langfristige Verankerung der Inklusionsorientierung im Planungshandeln der Verwaltung.

Um mit diesem Spannungsverhältnis fruchtbar umzugehen, ist eine kontinuierliche Weiterarbeit mit den erarbeiteten Zielen zu etablieren. Hierzu sollte ein partizipativ besetztes Gremium in einem festen Rhythmus bewerten, inwieweit die kurzfristigen Ziele und Maßnahmen zu einer Umsetzung des langfristigen Ziels beitragen. Vermutlich bietet es sich für einige Kommunen auch an, zunächst nur zu einigen Zielen Maßnahmen zu etablieren. Bei nicht prioritär angegangenen Zielen sollte regelmäßig überprüft werden, wie an diesen mittelfristig weitergearbeitet werden kann. In diesen Fällen kann beispielsweise die Aneignung der notwendigen Expertise oder auch die Sensibilisierung von notwendigen Kooperationspartnern ein wichtiger Zwischenschritt sein. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist dabei die ehrliche und selbstkritische Bewertung der gemachten Schritte, da ein zeremonieller Umgang mit diesen Zielen tendenziell eher ressourcenraubend und wenig effektiv sein wird. Um dieser Gefahr, in der Planungsprozesse immer stehen, zu entgehen, wurden neben der Benennung von exemplarischen Produktzielen auch die Beschreibung der Ausgangssituation und die Bedeutung des jeweiligen Ziels für die Schaffung inklusiver Gemeinwesen in das Planungsdokument eingefügt. Durch die Beschreibung der Ausgangssituation können Veränderungen sichtbar gemacht und ein Austausch mit den Vertretern der Betroffenen geführt werden. Die Beschreibung der Bedeutung des Ziels für die Schaffung inklusiver Gemeinwesen wiederum hilft Ansätze für mögliche Maßnahmen aus Sicht der Menschen mit Behinderungen und anderer von dem Ziel profitierender Bevölkerungsgruppen in den Blick zu nehmen. Beide Beschreibungen zusammen helfen, das o.g. Spannungsverhältnis zu beschreiben.

Im Rahmen des Projektes war die Erarbeitung der Ziele auf den Fachbereich Jugend, Gesundheit und Soziales beschränkt. In einem solchen Fall ist dann festzulegen, wie die so gesammelte Expertise auf andere Fachbereiche übertragen werden kann.

Da die erarbeiteten Ziele eine erhebliche Reichweite haben und idealerweise alle Bereiche der Verwaltung beeinflussen, sind sie ebenso wie die Struktur der Arbeit mit diesen, durch einen politischen Beschluss des Kommunalparlamentes zu legitimieren und die dafür notwendigen Ressourcen zu erschließen.

Eine inklusionsorientierte Sozialplanung versucht einen pragmatischen Weg aufzuzeigen wie Planungen in Kommunen so ausgerichtet werden können, dass sie die Entwicklung inklusiver Gemeinwesen unterstützen.

Bei Planungsvorhaben in diesem Kontext besteht einerseits die Gefahr, dass eher ein zeremonielles und demonstratives Befassen mit dem Thema Inklusion stattfindet, dies aber weitgehend entkoppelt vom Handeln der Verwaltung geschieht. Andererseits könnten zu restriktive Vorgaben den Erfolg der Umsetzung gefährden, weil zu wenig Zeit für das Sammeln notwendiger Wissensbestände und die Ausbildung von entsprechenden Routinen gegeben wird. Jeweils vor Ort muss das Vorgehen an die Bedingungen flexibel angepasst und weiterentwickelt werden. Letztlich ist aber das Engagement der Beteiligten Personen für den Erfolg entscheidend.

Becker, Uwe (2015): Die Inklusionslüge. Behinderung im flexiblen Kapitalismus. Bielefeld: transcript.

Bielefeldt, Heiner (2012): Inklusion als Menschenrechtsprinzip: Perspektiven der UN-Behindertenrechtskonvention. In: Vera Moser und Detlef Horster (Hg.): Ethik der Behindertenpädagogik. Menschenrechte, Menschenwürde, Behinderung; eine Grundlegung. Stuttgart: Kohlhammer, S. 149–166.

Bielefeldt, Heiner (2017): Inklusion als Menschenrechtsprinzip. Grundsätzliche Überlegungen aus gebotenem Anlass. In: Zeitschrift für Menschenrechte 11 (1), S. 60–73.

Bösl, Elsbeth (2009): Politiken der Normalisierung. Zur Geschichte der Behindertenpolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Univ., Diss.--München, 2009. Bielefeld: transcript-Verl.

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. (Hg.) (2012): Empfehlungen zur örtlichen Teilhabeplanung für ein inklusives Gemeinwesen. Online verfügbar unter https://www.deutscher-verein.de/de/uploads/empfehlungen-stellungnahmen/2011/dv-25-11.pdf, zuletzt geprüft am 17.03.2019.

Fürst, Dietrich (2008): Begriffe der Planung und Entwicklung der Planung in Deutschland. In: Dietrich Fürst (Hg.): Handbuch Theorien und Methoden der Raum- und Umweltplanung. 3. Aufl. Dortmund: Rohn, S. 21–47.

Kempf, Matthias; Rohrmann, Albrecht (2017): Abschlussbericht der Begleitung der Inklusionsplanung im Kreis Olpe. Online verfügbar unter: http://inklusionsplan-kreis-olpe.zpe.uni-siegen.de/abschlussbericht_materialien.html, zuletzt geprüft am 17.03.2019.

Maschke, Michael (2008): Behindertenpolitik in der Europäischen Union. Lebenssituation behinderter Menschen und nationale Behindertenpolitik in 15 Mitgliedstaaten. Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwiss.

Rohrmann, Albrecht; Schädler, Johannes; Kempf, Matthias; Konieczny, Eva; Windisch, Marcus (2014a): Inklusive Gemeinwesen Planen. Abschlussbericht eines Forschungsprojektes im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales in Nordrhein- Westfalen. Online verfügbar unter https://www.uni-siegen.de/zpe/projekte/inklusivegemeinwesen/inkluplan-abschlussbericht_februar_2014_ii.pdf, zuletzt geprüft am 17.03.2019.

Rohrmann, Albrecht; Schädler, Johannes; Kempf, Matthias; Konieczny, Eva; Windisch, Marcus (2014b): Inklusive Gemeinwesen Planen. Eine Arbeitshilfe. Hg. v. Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAIS). Düsseldorf. Online verfügbar unter https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/herunterladen/der/datei/inklgemeinplan-15-internet-pdf/von/inklusive-gemeinwesen-planen/vom/mags/2120, zuletzt geprüft am 17.03.2019.

Rohrmann, Albrecht (2014) Inklusion als Anspruch und Gestaltungsauftrag. Ein kritischer Blick auf die Soziale Arbeit. In: Neue Praxis, Zeitschrift für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Sozialpolitik. Heft 3. S. 240-251.

Verein für Sozialplanung e.V. (VSOP) (Hg.) (2012): Positionspapier 'Inklusive Sozialplanung'.

Vereinte Nationen (2015): Abschließende Bemerkungen über den ersten Staatenbericht Deutschlands. Nicht amtliche Übersetzung durch die Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention. Hg. v. Deutsches Institut für Menschenrechte. Berlin. Online verfügbar unter http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/UN-Dokumente/CRPD_Abschliessende_Bemerkungen_ueber_den_ersten_Staatenbericht_Deutschlands.pdf, zuletzt geprüft am 17.03.2019.

Wansing, Gudrun (2012): Der Inklusionsbegriff in der Behindertenrechtskonvention. In: Antje Welke (Hg.): UN-Behindertenrechtskonvention mit rechtlichen Erläuterungen. Berlin: Eigenverl. des Deutschen Vereins für Öffentliche und Private Fürsorge, S. 93–103.

Welti, Felix (2013): Rechtliche Grundlagen einer örtlichen Teilhabeplanung. In: Ulrich Becker, Elisabeth Wacker und Minou Banafsche (Hg.): Inklusion und Sozialraum. Behindertenrecht und Behindertenpolitik in der Kommune. Baden-Baden: Nomos, S. 87–100.

Wiesbaden Amt für Strategische Steuerung, Stadtforschung und Statistik (Hg.) (2014): Wiesbadener Stadtanalysen. Inklusion im Wiesbadener Meinungsbild. Ergebnisbericht Umfrage 'Inklusion im Wiesbadener Meinungsbild 2013'. Wiesbaden. Online verfügbar unter http://www.wiesbaden.de/medien-zentral/dok/leben/stadtportrait/Stadtanalyse_Inklusion_im_Wiesbadener_Meinungsbild.pdf, zuletzt geprüft am 17.03.2019.