Abb. 1: Wikipedia-Grafik zum Thema „Inklusive Pädagogik“. Grafik: Robert Aehnelt (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Inklusive_Pädagogik. Zuletzt aufgerufen am 04.07.2017)

Abstract: Im vorliegenden Beitrag werden die Aspekte der Flexibilität und Durchlässigkeit pädagogischer Räume als raumbezogene Rahmenbedingungen inklusiver Didaktik herausgearbeitet und anhand ausgewählter Schulraummodelle wie „Klassenraum plus“, „Cluster“ und „Offene Lernlandschaft“ diskutiert. Im Anschluss daran wird am Beispiel der Laborschule Bielefeld – als einer besonders prominenten Vertreterin des bereits in den 1970er Jahre populären Prinzips der „Großraumschule“ – die konkrete Nutzung eines explizit als Lernlandschaft konzipierten Schulgebäudes untersucht, wobei insbesondere die Frage im Mittelpunkt steht, inwieweit es den dortigen Räumlichkeiten gelingt, sowohl zur Verwirklichung eines adaptiven und binnendifferenzierten Unterrichts beizutragen, als auch zur Umsetzung des betreffenden Unterrichts im Co-Teaching sowie zur Herstellung von Gemeinsamkeit sämtlicher Schülerinnen und Schüler im alltäglichen Schulleben.

Stichworte: Inklusion; Schularchitektur; Didaktik; Binnendifferenzierung; Co-Teaching

Inhaltsverzeichnis

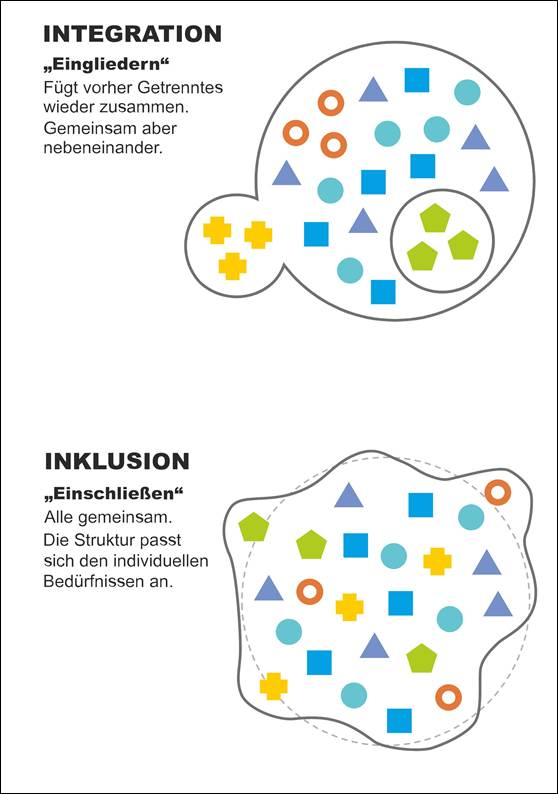

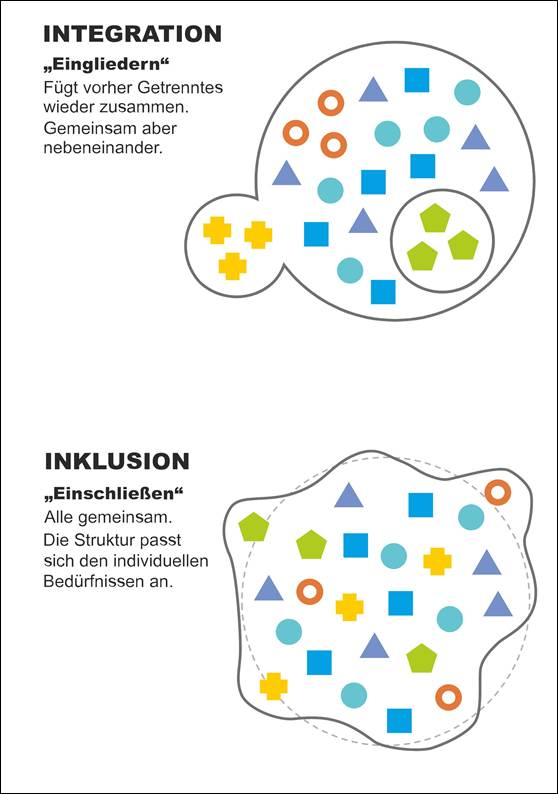

Eine jede pädagogische Diskussion hat ihre eigenen Leitmotive: Begriffe, Wendungen und Bilder, denen die Aufgabe zukommt, Ideale aufzurufen, Gegensätze herzustellen und Argumentationslinien zu begleiten. Im Falle der aktuellen Diskussion zum Thema „Inklusive Bildung“ ist es nun ein visuelles – genauer: ein diagrammatisches – Argument, das immer wieder dann zur Anwendung kommt, wenn es gilt, das Prinzip der Inklusion abzugrenzen gegenüber demjenigen der Integration, der Exklusion oder der Segregation. Gemeint ist eine Variante der folgenden Grafik (Abb. 1):

Abb. 1: Wikipedia-Grafik zum Thema „Inklusive Pädagogik“. Grafik: Robert Aehnelt (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Inklusive_Pädagogik. Zuletzt aufgerufen am 04.07.2017)

Diese Grafik – hier in der Version des Wikipedia-Eintrags zum Thema „Inklusive Pädagogik“ wiedergegeben – wird dabei zwar in zahlreichen Variationen verwendet, ihr argumentativer Kern bleibt jedoch immer derselbe: Während pikturale Symbole in verschiedenen Farben und Formen für die Heterogenität einer Gruppe von Individuen stehen, dient ihre relationale Anordnung zueinander – sowie ihre Trennung bzw. Zusammenführung durch Kreise und andere geometrische Formen – zur Verdeutlichung verschiedener pädagogischer Strategien im Umgang mit eben dieser Heterogenität. Im Fall der oben dargestellten Grafik unterscheidet sich das Modell der Inklusion dabei von denjenigen der Exklusion, Segregation und Integrationerstens durch ein vollständiges „Einschließen“ sämtlicher Individuen in nur eine geometrische Form undzweitens durch eine angedeutete Flexibilität eben dieser Form: Die Grenzen dessen, was in den anderen Modellen als starrer Kreis dargestellt ist, werden hier beweglich und passen sich den „inkludierten“ Individuen an.

Während die Heterogenität der dargestellten Individuen also in allen vier Modellen unverändert bestehen bleibt, ist es die räumliche Flexibilität und Durchlässigkeit[1] des inklusiven Modells, welche diesem – so zumindest die gängige Lesart – zum entscheidenden Vorteil gereicht. Die zentrale These des vorliegenden Aufsatzes ist es nun, dass eben diese beiden Kriterien der Flexibilität und Durchlässigkeit nicht nur in der Topologie der dargestellten Grafik als Bedingungsfaktoren für gelingende Inklusion gelten können, sondern auch im ganz konkreten, architektonischen Raumder Institution Schule: als Rahmenbedingungen einer inklusiven Didaktik.

Zwar sind in den vergangenen Jahren vermehrt Beiträge zum Verhältnis von Schularchitektur und Inklusion erschienen (siehe bspw. Brokamp & Platte, 2011; Christodoulou et al., 2012; Imhäuser, 2012; Lelgemann, 2013; Schöler, 2013; Imhäuser, 2014; Schöning & Schmidtlein-Mauderer 2015), viele dieser Arbeiten sind allerdings gekennzeichnet durch zwei eng miteinander verbundene Schwerpunkte: erstens durch eine Konzentration auf die Heterogenitätsdimension der körperlichen Behinderung und zweitens durch eine Fokussierung auf den Aspekt der Barrierefreiheit. So geht es zahlreichen Autorinnen und Autoren in erster Linie darum, bauliche Bedingungen zu identifizieren, die eine Inklusion körperlich behinderter Schülerinnen und Schüler erschweren können, um den auf diese Weise identifizierten Erschwernissen sodann entsprechende Lösungsvorschläge gegenüberzustellen. Im Mittelpunkt der entsprechenden Auseinandersetzung stehen demnach Fragen wie „Sind alle Gebäude, Gebäudeteile, Eingangsbereiche und Verbindungswege der Organisation/Einrichtung barrierefrei?“ (Christodoulou et al., 2012, 238), „Können Menschen, die auf einen Rollstuhl oder Gehhilfen angewiesen sind, ohne fremde Hilfe alle Gebäudeteile erreichen und alle Einrichtungen nutzen?“ (ebd.), „Sollte es in der Schule Toiletten für behinderte Menschen geben?“ (Schöler, 2013, 219) oder „Wie kann das [körperlich beeinträchtigte] Kind zur Schule kommen und sich in der Schule bzw. im Außengelände bewegen, wenn es geschneit hat?“ (Lelgemann, 2013, 241).

Bezieht man allerdings den Anspruch der Inklusion nicht allein auf körperliche Behinderung, sondern auf sämtliche Heterogenitätsdimensionen, und berücksichtigt zudem mit Kullmann et al. (2014), dass eine inklusive Schule immer auch eine „inklusive Didaktik“ benötigt, dann muss ein inklusiver Schulraum mehr sein als ein auf materialer Ebene barrierefreier Raum: Dann müssen nicht nur bauliche Bedingungen identifiziert werden, die den gemeinsamen Aufenthalt sämtlicher Schülerinnen und Schüler im selben Schulgebäude erschweren, sondern auch solche, die ein gemeinsames Lernen in inklusiven Gruppen befördern. Dies ist ein Aspekt, den auch Barbara Brokamp und Andrea Platte hervorheben, wenn sie 2011 in ihrem Aufsatz „Inklusive Schulen bauen!“ (Brokamp & Platte, 2011) konstatieren, es brauche neben der Bemühung, „bauliche Voraussetzungen dahingehend zu schaffen, dass eine Schule barrierefreie [sic!] und in allen Räumen zugänglich ist“, zugleich das fortgesetzte Bestreben, „Lernräume zu entwickeln, die methodisch-didaktische Flexibilität im Sinne der Lernformen ermöglichen, die heterogene Lern-, Bildungs-, und Gruppenprozesse unterstützen“ (ebd., 454).

Dieser Herausforderung Rechnung tragend, soll im Folgenden versucht werden, raumbezogene Rahmenbedingungen zu identifizieren, deren Berücksichtigung die Umsetzung einer inklusiven Didaktik unterstützen könnte.[2] Als Ausgangspunkt sollen dabei fünf von Kullmann et al. (2014) entwickelte „ziel- und prozessbezogene Leitprinzipien“ dienen, die diese wie folgt als „Grundlage eines Bielefelder Ansatzes der inklusiven Didaktik“ zusammenfassen: „die Akzeptanz aller Schülerinnen und Schüler in ihrer Individualität, der Einsatz förderdiagnostisch fundierter individualisierter Curricula, die Verwirklichung eines adaptiven und binnendifferenzierten Unterrichts, eine besondere Aufmerksamkeit für die Herstellung von Gemeinsamkeit aller Schülerinnen und Schüler und die Umsetzung im Co-Teaching.“ (Kullmann et al., 2014, 89)

Während die ersten beiden der genannten Leitprinzipien dabei die innere Haltung der Lehrpersonen bzw. die curriculare Ausrichtung ihres jeweiligen Unterrichts betreffen, lassen sich die drei zuletzt genannten Prinzipien wie folgt auf den Bereich der Schularchitektur übertragen:

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen lassen sich dementsprechend vier raumbezogene Rahmenbedingungenidentifizieren, deren Berücksichtigung die Umsetzung einer inklusiven Didaktik unterstützen könnte: Eine inklusive Didaktik benötigt demnach Räume, die a) ohne großen Aufwand verschiedene Sozialformen und Tätigkeiten sowohl von Seiten der Schülerinnen und Schüler als auch von Seiten der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichzeitig zulassen, b) ein leichtes Hinüberwechseln in angrenzende Räume und Areale mit weiteren Nutzungsmöglichkeiten unterstützen, c) zahlreiche leicht zugängliche Versammlungsmöglichkeiten für verschiedene Gruppengrößen bieten und d) eine alltägliche Begegnung sämtlicher Schülerinnen und Schüler sowie sämtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im gemeinsamen Schulraum fördern. Auch für eine inklusive Schularchitektur wären demnach jene beiden Kriterien von zentraler Bedeutung, die eingangs bereits als diagrammatische Leitmotive der allgemeinpädagogischen Diskussion zum Thema „Inklusion“ identifiziert werden konnten: Flexibilität und Durchlässigkeit.

Nun ist es allerdings keineswegs so, dass diese beiden Kriterien Neulinge in der erziehungswissenschaftlichen Diskussion zum Thema „Räume“ wären. Beide werden vielmehr – unter Verwendung teils variierender Begrifflichkeiten – seit mehreren Jahren wiederholt als Bedingungsfaktoren pädagogischer Schularchitektur diskutiert[3], sodass es sich anbietet, auch bei der Frage nach einer konkreten baulichen Umsetzung der skizzierten raumbezogenen Rahmenbedingungen inklusiver Didaktik auf bereits vorliegende Theorie- und Praxismodelle zurückzugreifen. Als erste Orientierungshilfe kann dabei eine modellhafte Gegenüberstellung verschiedener Schulraumkonzepte dienen, die die Montag Stiftung 2013 in Kooperation mit dem Bund Deutscher Architekten (BDA) sowie dem Verband Bildung und Erziehung (VBE) publiziert hat (vgl. Montag Stiftung Urbane Räume et al., 2013). Im Rahmen dieser Gegenüberstellung wird auf Ebene der „räumlichen Organisation von allgemeinen Lern- und Unterrichtsbereichen“ zwischen den folgenden drei „prototypische[n] Organisationsformen“ unterschieden: „Klassenraum plus“, „Cluster“ und „Offene Lernlandschaft“ (ebd., 26).

Zwar sind diese drei Konzepte allesamt auf eine „variable Nutzung der Räume“ (ebd.) hin ausgelegt, sie unterscheiden sich allerdings untereinander erheblich in der konkreten baulichen Umsetzung dieses Prinzips: Während der „Klassenraum plus“ den Bedarf nach „multioptional nutzbaren Lern- und Unterrichtsbereichen“ noch durch eine „Vergrößerung, Verknüpfung oder veränderte Zonierung von Basis- oder Klassenräumen“ zu erfüllen versucht (ebd., 27), entfernen sich die Modelle „Cluster“ und „Offene Lernlandschaft“ bereits wesentlich deutlicher vom Konzept der herkömmlichen Klassenraum-Schule. So ist das Modell des „Clusters“ gekennzeichnet durch eine „große Vielfalt unterschiedlicher Raumsituationen in einem definierten Teilbereich des Schulgebäudes“ (ebd.), während die „Offene Lernlandschaft“ sich gar komplett vom „herkömmlichen Verständnis eines allgemeinen, nach Klassenräumen gegliederten Lern- und Unterrichtsbereichs“ (ebd., 28) löst:

„Schüler und Pädagogen haben [hier] die Auswahl zwischen unterschiedlichen Lernbereichen und -atmosphären; Erschließungszonen und Aufenthaltsbereiche sind integrale Bestandteile der Lernlandschaft. Offene Lernlandschaften verfügen über wenige definierte und spezifisch ausgestattete Funktionsräume (zum Beispiel Auditorien oder kleine ‚Think-Tanks’); ansonsten nutzen die Lernenden situativ ihre jeweiligen Orte für Einzel- oder Gruppenarbeit“ (ebd.).

Setzt man diese drei Schulraummodelle nun in Bezug zu den zuvor skizzierten Anforderungen an eine inklusive Schularchitektur, so wird deutlich, dass insbesondere das „Cluster“ und die „Offene Lernlandschaft“ geeignet erscheinen, eine inklusive Didaktik im Sinne Kullmanns et al. (2014) zu unterstützen: In einem nach diesen Modellen gestalteten Schulraum dürfte es nicht nur ohne größere Schwierigkeiten möglich sein, verschiedene Sozialformen und Tätigkeiten gleichzeitig zuzulassen, auch ein Hinüberwechseln in angrenzende Räume und Areale, die Nutzung von Versammlungsmöglichkeiten für verschiedene Gruppengrößen sowie die alltägliche Begegnung im gemeinsamen Schulraum dürfte hier deutlich leichter zu realisieren sein als im Modell „Klassenraum plus“ – und erst recht im Vergleich zur herkömmlichen, noch immer vorherrschenden Form der Klassenraum-Schule.

Zu einem ganz ähnlichen Schluss kommt schließlich auch Karl-Heinz Imhäuser (2012), wenn er in einem Aufsatz zum Thema „Inklusion und die Konsequenzen“ konstatiert, der „traditionelle Schulbau“ habe das „Konzept der frontalen Unterrichtung und der durch die Mechanismen eines mehrgliedrigen Schulsystems erzeugten scheinbar homogenen Klassenzusammensetzung“ bedient, wohingegen zukünftig das Prinzip der individuellen Förderung sowie die „Beachtung von Heterogenität“ den „Umbau des Schul- und Bildungswesens nach inklusiven Leitlinien“ bestimmen würden (Imhäuser, 2012, 193). Mit den drei Modellen „Cluster“, „Raumzonen“ und „Open Space“ (vgl. ebd., 193 ff.) möchte er im Anschluss denn auch genau die Art von multifunktionalen Raumarrangements als Gegenentwurf zur herkömmlichen „Klassenraum-Flurschule“ verstanden wissen, wie sie oben bereits als geeignete Realisierungsform inklusiver Schularchitektur beschrieben wurde.[4] Was dabei allerdings die Durchsetzungsmöglichkeiten der drei von ihm genannten Modelle angeht, so resümiert Imhäuser, es werde in Zukunft wohl kein Schulbaukonzept mehr dermaßen dominieren, wie dies die „Klassenraum-Flurschule“ im Verlauf des 20. Jahrhundert getan habe, und er ergänzt:

„In der Zeit dieses dominierenden Schulbaukonzepts gab es lediglich Ausnahmen von der Regel dieses Raumarrangements mit all seinen Varianten. Konstatiert man aber, dass Ausnahmen die Regel nicht bestätigen, sondern dass Ausnahmen die Regel befragen, dann waren es diese Ausnahmen, die Vorläufer für die Raumarrangements der Zukunft sind, in der es keine neue Regel im Sinne eines bestimmenden Schulraumarrangements geben wird, sondern in der die Ausnahme zur Regel von Schulraumkonzepten werden wird, insbesondere dann, wenn der Referenzrahmen Inklusion der Ausgangspunkt von Schulbauplanungen wird“ (ebd., 195, Hervorhebungen im Original).

Wie ein solch inklusives „Raumarrangement der Zukunft“ dabei konkret aussehen könnte, soll im Folgenden nun am Beispiel einer besonders prominenten „Ausnahme“ von der Klassenraum-Flurschule des 20. Jahrhunderts diskutiert werden: am Beispiel der Laborschule Bielefeld.

Die Laborschule Bielefeld[5] nimmt seit ihrer Eröffnung im September 1974 nicht nur durch ihre Konzeption als staatliche Versuchsschule eine „Sonderstellung“ (Benner & Kemper, 2007, 322) in der deutschen Schullandschaft ein, sondern ebenfalls durch ihre Architektur: Als besonders prominente Vertreterin des speziell in den 1970er Jahren populären Modells der „Großraumschule“[6] verzichtet sie nahezu vollständig auf die räumliche Separierung einzelner Gruppen in Klassenzimmern und bemüht sich anstelle dessen um eine gemeinsame Beschulung sämtlicher Schülerinnen und Schüler in einer „halboffene[n] Lernlandschaft unter einem großen, einheitlichen Dach“ (Haebler, 1973, 74).

Dieses spezielle Großraumkonzept war dabei von Beginn an mit diversen pädagogischen Hoffnungen der Laborschulgründerinnen und -gründer verbunden: Von einer „zivilisierenden Wirkung der Öffentlichkeit“ (Hentig, 1997, 148) über die Möglichkeit zur Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf eine ebenfalls „bewegte und lärmerfüllte Welt“ (ebd., 149) reichten diese bis hin zur „Emanzipation [des Einzelnen] auch von der eigenen Gruppe“ (ebd., 150) sowie dem Wunsch, ein jedes Laborschulkind möge „auf dem Weg vom Eingang bis zu seinem ‚Arbeitsplatz’ wenigstens einmal täglich die Schule als Ganze“ erfahren (ebd., 157). Zu all diesen Hoffnungen hinzu kam darüber hinaus unter dem Stichwort „Flexibilität“ noch eine weitere, von der Ludwig Huber rückblickend konstatiert, es sei die didaktisch vielleicht sogar wichtigste gewesen:

„[Die Hoffnung,] dass sich die Lernenden und Lehrenden flexibel jeweils neu gruppieren, je nachdem wie es Aufgabe und Gelegenheit erfordern: bald einzeln, bald in kleinen, dann wieder in großen oder gar sehr großen Gruppen arbeiten, je nachdem, ob Recherchieren, Lesen und Schreiben oder Diskutieren oder Kooperieren oder Vorführen und Hören angesagt ist; dass sie sich leicht von der einen zur anderen Fläche bewegen können, je nachdem, ob mit Kopf oder auch mit Hand gearbeitet, gebastelt oder experimentiert werden soll. Schon dafür ist wichtig, dass alle sich sehen, leicht von einer Stelle zur anderen wechseln können: deshalb keine Wände, die die Sicht versperren und die Größe der Gruppen begrenzen, und keine Türen und Korridore, die das Wechseln mühselig machen“ (Huber & Thormann, 2002, 67).

Vor dem Hintergrund dieser „Vorstellungen von ‚Flexibilität‘ und ‚Mobilität‘“ (ebd.) entwickelten die am Planungsprozess beteiligten Pädagoginnen und Pädagogen in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Ludwig Leo sowie dem Berliner „Planungskollektiv Nr. 1“ in den Jahren 1970 bis 1974 eine Zwei-Häuser-Lösung für die Laborschule: ein kleineres Gebäude, das sogenannte „Haus 1“, für die Jahrgänge 0 (Vorschuljahr) bis 2 sowie ein größeres Gebäude, das sogenannte „Haus 2“, für die Jahrgänge 3 bis 10.[7] Während dabei allerdings das Haus 2 der Laborschule mit seinen drei großen, lediglich durch halbgeschossig versetzte Ebenen voneinander getrennten Unterrichtsfeldern über die Jahrzehnte hinweg wiederholt in den Fokus erziehungswissenschaftlicher Analysen und Reflektionen gerückt – und sogar durch einen Anbau erweitert – wurde[8], lassen sich bezogen auf das deutlich kleinere Haus 1 bis dato keinerlei ähnlich elaborierte Untersuchungen finden.

Dies ist insbesondere insofern bedauerlich, als es gerade die Architektur des Haus 1 ist, die im Gegensatz zu derjenigen des Haus 2[9] immer wieder als besonders gelungenes Beispiel eines kindgerechten Schulbaus hervorgehoben wird: Da ist etwa die Rede von einem „genial gegliederten“ Raum, der mit „hohen Ansprüchen“ an Material und Ästhetik zu einem „anregenden und zugleich bergenden Ort“ gemacht worden sei (Hentig, 2009, 768), da wird die „Kleinräumigkeit, Verwinkelung und die Verwendung von Holz als bestimmenden Ausstattungsmerkmal“ (Funke, 1980, 9) lobend betont, die „Offenheit“ des Gebäudes als „einladende, freundliche Lebenswelt“ beschrieben (Groeben, 1997b, 167) und konstatiert, bei den Unterrichtsflächen des Haus 1 handele es sich tatsächlich um die „Heimat“ der jeweiligen Stammgruppen (Heidenreich, 1977, 44) – wohingegen das Haus 2 nach einem oft formulierten Vorwurf eher an eine „Fabrikhalle“ erinnere (vgl. Funke, 1980, 10).

Wenn im Folgenden deshalb nun die Architektur der Laborschule unter besonderer Berücksichtigung der skizzierten raumbezogenen Rahmenbedingungen inklusiver Didaktik untersucht werden soll, so wird es dabei in erster Linie um die Räumlichkeiten des Haus 1 gehen: einerseits, um auf diesem Wege ein zentrales Desiderat der Laborschulforschung in Sachen „Schularchitektur“ zu bearbeiten, andererseits aber auch, weil hier die Hoffnung berechtigter zu sein scheint, transferfähige Erkenntnisse zur gelingenden, raumbezogenen Umsetzung inklusiver Didaktik gewinnen zu können.

Das Haus 1 der Laborschule beherbergt mit der sogenannten „Eingangsstufe“ insgesamt ca. 190 Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 0 (Vorschuljahr) bis 2, verteilt auf zwölf „Stammgruppen“ mit jeweils ca. 16 Kindern.[10] Eine jede dieser Stammgruppen ist dabei sowohl jahrgangsgemischt (sie setzt sich aus etwa je fünf „Nullern“, „Einern“ und „Zweiern“ zusammen) als auch inklusiv: Dem Inklusionskonzept der Laborschule folgend, unterscheidet sie nicht zwischen Kindern mit und ohne Behinderung, sondern bemüht sich um eine gemeinsame Beschulung aller Schülerinnen und Schüler im Sinne der weiter oben bereits skizzierten Leitprinzipien eines „Bielefelder Ansatzes der inklusiven Didaktik“.[11]

Was nun das Gebäude des Haus 1 angeht, so befindet sich dieses zwar in unmittelbarer Nähe zum großen Haus 2, es ist allerdings zugleich deutlich von letzterem getrennt. Hierzu heißt es in der pädagogischen Begründung der Aufbaukommission von 1973:

„Dem fünfjährigen Kind bedeutet der Übergang aus der kleinen drei- bis siebenköpfigen Familie in die Gruppe von 10 bis 20 fremden Kindern eine gewaltige Erweiterung seiner sozialen Umwelt. Die benachbarten Gruppen, die folgenden Jahrgänge innerhalb des Blocks[12], die Schule insgesamt sollen zwar nicht von ihm abgeschnitten, aber zunächst doch abgeschirmt werden; es soll sie aufsuchen können, wenn ihm danach zumute ist. Die Stammflächen für Block I sollten deshalb inmitten von sehr viel Fremden und Unübersichtlichem der Ort sein, wo sich Kinder zu Hause fühlen, eine Zuflucht und Ausgangsbasis für Exploration. Die Stammfläche enthält also auch alle für die verschiedenen Unterrichts- und Lebensformen notwendigen Gelegenheiten: zum Zusammensein, zum Sichabsondern; zum Lärmen, zum Ruhefinden und Schlafen; zum Kochen, Essen, Waschen; zum Spielen und Werken; zum Experimentieren und Für-sich-Lernen mit eigenem Zugang ins Freie“ (Haebler, 1973, 76).

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen wurde das Haus 1 an einen Hang oberhalb des Haus 2 gesetzt und mit einem gegenläufig ansteigenden Schrägdach versehen, so dass das Gebäude zum Hang hin einstöckig, zur abfallenden Seite dreistöckig ist (vgl. Groeben, 1997b, 163). Während dabei die untere Ebene als Eingangsbereich dient und Funktionsräume wie Küchen und Toiletten beherbergt, füllt die mittlere Ebene mit ihren vier gleichgroßen, lediglich durch halbhohe Galerien voneinander getrennten Feldern den größten Teil des Gebäudes aus (siehe Abb. 2 und 3). Ein jedes dieser Felder verfügt über einen eigenen Gartenausgang zur Hangseite des Gebäudes und bietet Platz für zwei Stammgruppen mit je eigener „Stammfläche“, wobei die beiden zusammengehörigen Gruppen jeweils gemeinsam mit einer weiteren, auf einer angrenzenden Galerie beheimateten Gruppe noch einmal eine größere Einheit bilden (vgl. Quartier et al., 2013, 88).[13]

Abb. 2: Räumliche Schnittzeichnung des Haus 1. Grafik: Klaus Lamberty (Quelle: Heidenreich, 1977, 40f.)

Setzt man diese architektonischen Gestaltungselemente nun in Bezug zu den drei weiter oben skizzierten Modellen der „räumlichen Organisation von allgemeinen Lern- und Unterrichtsbereichen“, so wird deutlich, dass die von Laborschulseite aus bereits in den frühen 1970er Jahren verwendete Selbstbeschreibung als „Lernlandschaft“ (vgl. Below et al., 1972, 4; Haebler, 1973, 74; Hentig, 1974, 9; Schuhe & Osterloff, 1975, 684) in vollem Umfang auch den von Montag Stiftung, BDA und VBE im Jahr 2013 formulierten Anforderungen an eine „Offene Lernlandschaft“ entspricht (vgl. oben, 5f.): Das Haus 1 verfügt lediglich über einige wenige „definierte und spezifisch ausgestattete Funktionsräume“ (Montag Stiftung Urbane Räume et al., 2013, 28) und stellt seinen Schülerinnen und Schülern anstelle dessen einen flexiblen Großraum zur Verfügung, der situativ für Einzel- oder Gruppenarbeit genutzt werden kann.

Abb. 3: Blick in den Innenraum des Haus 1. Foto: Dirk Damm

Als eine ebensolche „Offene Lernlandschaft“ erscheint das Haus 1 der Laborschule darüber hinaus ebenfalls geeignet, die zuvor formulierten raumbezogenen Rahmenbedingungen inklusiver Didaktik erfüllen zu können: So scheinen hier – zumindest auf den ersten Blick – sämtliche architektonischen Voraussetzungen gegeben, um a) ohne großen Aufwand verschiedene Sozialformen und Tätigkeiten sowohl von Seiten der Schülerinnen und Schüler als auch von Seiten der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichzeitig zuzulassen, b) ein leichtes Hinüberwechseln in angrenzende Räume und Areale mit weiteren Nutzungsmöglichkeiten zu ermöglichen, c) zahlreiche leicht zugängliche Versammlungsmöglichkeiten für verschiedene Gruppengrößen zu bieten und d) eine alltägliche Begegnung sämtlicher Eingangsstufenschülerinnen und -schüler sowie sämtlicher Eingangsstufenkräfte im gemeinsamen Schulraum zu fördern.

Auf den zweiten Blick allerdings stellt sich unweigerlich die Frage nach der konkreten Nutzung des Haus-1-Großraums in der Praxis: Kann das auf architektonischer Ebene offenbar vorhandene Potential zur Unterstützung einer inklusiven Didaktik auch im Schulalltag tatsächlich abgerufen werden oder bleibt es ungenutzt? Und damit zusammenhängend: Können sich die eingangs formulierten raumbezogenen Rahmenbedingungen inklusiver Didaktik auch im Rahmen schulischer Praxis als hilfreich für die Identifizierung einer inklusiven Schularchitektur erweisen?

Zwar werden diese Fragen im Folgenden nicht abschließend beantwortet werden können – sie bedürfen vielmehr einer gesonderten empirischen Untersuchung ähnlich derjenigen, die Sabine Reh und Fritz-Ulrich Kolbe zu den „Grenzen des pädagogischen ‚Großraums’“ durchgeführt haben (vgl. Reh & Kolbe, 2009, 112ff.) –, es soll an dieser Stelle aber dennoch zumindest versucht werden, einen ersten, wenn auch nur flüchtigen Blick auf die praktische Raumnutzung des Haus 1 der Laborschule zu werfen. Analyseleitend sollen dabei erneut jene drei Leitprinzipien inklusiver Didaktik nach Kullmann et al. sein, die weiter oben bereits als Grundlage für die skizzierten raumbezogenen Rahmenbedingungen inklusiver Didaktik dienen konnten: „die Verwirklichung eines adaptiven und binnendifferenzierten Unterrichts, eine besondere Aufmerksamkeit für die Herstellung von Gemeinsamkeit aller Schülerinnen und Schüler und die Umsetzung im Co-Teaching.“ (Kullmann et al., 2014, 89) Ausgehend von diesen drei Prinzipien sollen im Folgenden nun einige bereits vorliegende Ergebnisse aus der Forschungs- und Entwicklungsarbeit der Laborschule genauer dargestellt und hinsichtlich der in ihnen jeweils dokumentierten Nutzung des Haus-1-Großraumes befragt werden.[14]

Der Anspruch auf die Verwirklichung eines binnendifferenzierten Unterrichts ist nicht nur Teil des Inklusionskonzeptes der Laborschule, sondern von jeher fester Bestandteil ihrer pädagogischen Programmatik (vgl. hierzu bspw. Groeben, 1997a; Thurn, 2002; Groeben & Lenzen, 2005). Von daher kann es kaum verwundern, wenn auch der Unterricht in der Eingangsstufe der Laborschule in empirischen Studien und Praxisbeiträgen wiederholt als gleichermaßen binnendifferenziert wie individualisierend beschrieben wird (vgl. bspw. Bambach, 1989; Bosse, 2006; Huf, 2006; Husemann, 2010). Welche Bedeutung dabei allerdings der baulichen Ausgestaltung des Haus 1 zukommt, ist weitaus weniger offensichtlich. Es stellt sich daher die Frage, ob die Architektur des Haus 1 den binnendifferenzierten Unterricht der Eingangsstufe tatsächlich fördert oder ob sie diesem lediglich nicht allzu sehr entgegensteht. Könnte vielleicht sogar – auch dies wäre denkbar – ein ähnlicher Unterricht in einem anderen Gebäude noch einmal deutlich binnendifferenzierter umgesetzt werden?

Zwar wurde weiter oben bereits angekündigt, dass auf diese Fragen hier keine vollends befriedigende Antwort gegeben werden könne, ein im Jahr 2005 veröffentlichter Aufsatz der Laborschul-Lehrkräfte Paula G. Althoff und Gudrun Husemann zum Thema „Vielfalt und Differenz – Lernen in altersgemischten Gruppen“ (Althoff & Husemann, 2005) lässt die Bedeutung des Eingangsstufengebäudes für die laborschulinterne Bemühung um Binnendifferenzierung jedoch zumindest erahnen. Indem die Autorinnen in einem längeren Abschnitt mehrere parallel stattfindende Tätigkeiten einzelner Kinder während der täglichen sogenannten „Lernzeit“[15] protokollieren, ergibt sich ein narratives Panorama des Laborschulalltages, das immer wieder auch die Dimension des Raumes durchscheinen lässt: Dort gibt es Lisa und Elsa, die gemeinsam an ihren jeweiligen Geschichten schreiben, während Sandra ihrem Mitschüler Osman sein neues Rechenheft erläutert; Giacomo und Maria sitzen gemeinsam mit Frederic auf dem Gruppenteppich und rechnen mit der sogenannten „Rechenpyramide“; Jana ruht sich mit Kopfschmerzen auf dem Sofa aus und bekommt dort von Ayshe ein Buch vorgelesen; Lars arbeitet in seinem Rechenheft; Jan, Lukas und Noel bauen gemeinsam eine Pyramide [wahrscheinlich in der gruppeneigenen Spielecke] und Dorian und Paul machen ein Lesespiel auf dem Teppich (vgl. ebd., 63ff.). Ein ganz ähnliches Panorama diverser Lernzeit-Aktivitäten findet sich schließlich auch in einem weiteren, kurze Zeit später erschienenen Aufsatz von Ulrich Bosse zum Thema „Individualisierung als pädagogisches Prinzip der Laborschule“ (Bosse, 2006): Hier sind es nun Jan und Claus, die einander abwechselnd aus Pu der Bär vorlesen, während Sabrina mit Unterstützung von Michelle an der Tafel die Ziffer 5 übt; Niklas, Jonas und Lars vermessen die schuleigene Gymnastikhalle mithilfe einer quadratischen Turnmatte; Lina und Lara verfassen gemeinsam eine Geschichte; zwei weitere Kinder drucken in der auf einer angrenzenden Galerie gelegenen Schuldruckerei einige kurze Texte; Lars und Robert arbeiten an ihren Rechtschreiblehrgängen und die Lehrerin der Gruppe sitzt mit sechs weiteren Kinder am Gruppentisch und übt den Zehnerübergang (vgl. ebd., 51f.).

Hier, in diesen beiden Unterrichtsbeschreibungen, scheint die von Althoff und Husemann (2005) proklamierte „Vielfalt“ an Sozialformen und Tätigkeiten tatsächlich gegeben: Die Kinder arbeiten alleine, in Zweiergruppen, in Dreier- und Sechsergruppen; sie lernen mit und ohne Lehrerin; sie ruhen sich aus, reden miteinander, lesen, spielen, schreiben, rechnen, messen und drucken. Der Großraum des Haus 1 scheint sie dabei insofern zu unterstützen, als er ihnen erstens durch seine Größe die Möglichkeit gibt, all diese Tätigkeiten parallel auszuführen, ohne einander allzu sehr zu stören, ihnen zweitens durch seine Flexibilität diverse Orte bereitstellt, die je andere Tätigkeiten und Sozialformen zulassen (Tische und Stühle zum konzentrierten Arbeiten, eine Spielecke zum Spielen, ein Sofa zum Ausruhen, eine Tafel zum Schreiben, einen Gruppentisch für größere Gesprächsrunden sowie einen Teppich für andere Tätigkeiten), und ihnen drittens durch seine Durchlässigkeit den Zugang zu anderen Gebäudeteilen wie etwa der Schuldruckerei (vgl. zu dieser u.a. Bosse, 2005) ermöglicht, ohne sie dabei zugleich vollkommen vom Rest der Gruppe zu isolieren.

Neben dem Anspruch der Binnendifferenzierung hat auch die Herstellung von Gemeinsamkeit ihren festen Platz in Programmatik und Schulalltag der Laborschule (vgl. hierzu bspw. Groeben et al., 2011, 264ff.). So fungiert als räumliches wie soziales Zentrum einer jeden Lerngruppe des Haus 1 zunächst einmal die sogenannte „Versammlung“: ein häufig aus Kissen gebildeter, oftmals durch Regale oder Tücher zum Großraum hin leicht geschützter Sitzkreis, innerhalb dessen sich die einzelne Gruppe im Laufe eines jeden Schultages wiederholt für gemeinsame Aktivitäten trifft (vgl. Abb. 4). Dies kann die morgendliche „Erzählrunde“ sein, die gruppeninterne Planung des weiteren Tagesablaufs, der gemeinsame Beginn einer einzelnen Unterrichtseinheit oder die Präsentation von Einzelarbeiten vor der versammelten Gruppe (vgl. hierzu bspw. Demmer-Dieckmann, 2001, 118; Bosse, 2006, 51; Husemann, 2010, 37). Zusätzlich zu dieser „kleinen Versammlung“ gibt es darüber hinaus zwei- bis dreimal in der Woche eine sogenannte „große Versammlung“: Hier treffen sich sämtliche Kinder und Erwachsene eines Feldes (insgesamt also drei Gruppen mit zusammen ca. 48 Schülerinnen und Schülern) im „inneren“ Bereich ihrer gemeinsamen Unterrichtsfeldes, um miteinander all das zu besprechen, herzuzeigen und vorzuführen, „was für die Großgruppe wichtig ist“ (Husemann, 2010, 40). Es wird also „musiziert und gespielt, es werden Geburtstage gefeiert, gemeinsame Aktionen besprochen oder ganz persönliche Anliegen vorgebracht“ (ebd.).

Abb. 4: „Kleine“ Versammlung in einer Eingangsstufengruppe. Foto: Veit Mette

Über diese beiden Formen der Versammlung hinaus kommt in regelmäßigen Abständen schließlich sogar die gesamte Eingangsstufe mit ihren knapp 200 Kindern auf je einem einzelnen Feld zusammen: sei es bei jährlichen Fest-Veranstaltungen wie dem „Dreier-Übergang“ (vgl. hierzu Bahle & Damnitz, 2005, 239) oder aber in Zusammenhang mit den mehrmals im Jahr durchgeführten sogenannten „Haus-1-Konzerten“. Bei letzteren beispielsweise treten verschiedene Musikerinnen und Musiker – von der Samba-Gruppe über den Akkordeonisten bis hin zum laborschuleigenen Musik-Leistungskurs – auf einem für diesen Zweck weitestgehend freigeräumten Unterrichtsfeld auf, während sämtliche Kinder der Eingangsstufe sich auf den angrenzenden Galerien, Treppen und Böden zum Zuhören, Mitsingen und Tanzen versammeln (vgl. Konopka et al., 2013, 299 ff.; Zenke, 2013, 127 ff.). Der Großraum des Haus 1 übernimmt in diesem Fall also gewissermaßen die Funktion einer „Schulaula“: Er dient als Versammlungs- und Veranstaltungsort der Herstellung einer die gesamte Eingangsstufe umfassenden Schulöffentlichkeit. (Vgl. Abb. 5.)

An diesen Beispielen wird deutlich, wie sehr die Flexibilität und Durchlässigkeit des Haus-1-Großraums auch im ganz konkreten Eingangsstufenalltag tatsächlich zur „Herstellung von Gemeinsamkeit“ genutzt wird: Von der Stammgruppe bis hin zur gesamten Eingangsstufe findet hier eine jede Gruppe einen geeigneten, ihrer jeweiligen Größe und Tätigkeit gemäßen Ort zur Versammlung und Zusammenkunft – und damit zugleich Gelegenheit zur Realisierung jener „kontinuierliche[n] Balance zwischen Individualisierung einerseits und der Gemeinsamkeit in der Gruppe andererseits“, die laut Kullmann et al. „für inklusive Prozesse von zentraler Bedeutung“ ist (Kullmann et al., 2014, 99).

Abb. 5: „Haus-1-Konzert“ auf Feld 2. Foto: Christian Timo Zenke

Zu diesem Aspekt der Förderung von Gemeinsamkeit durch die Bereitstellung geeigneter Versammlungsmöglichkeiten kommt allerdings noch ein weiterer, ebenfalls potentiell Gemeinsamkeit stiftender Effekt des schulischen Großraums hinzu, der allerdings – da ungleich schwieriger nachzuprüfen – an dieser Stelle lediglich kurz im Sinne eines theoretischen Anspruchs der Laborschulpädagogik skizziert werden soll. Gemeint ist die Hoffnung, es könne dadurch, dass der Einzelne „im Großraum die Schule als ganze ständig miterlebt“ (Hentig, 2006, 33), die Entstehung einer Schulgemeinschaft als „Polis“ gefördert werden: als „überschaubares Gemeinwesen“, in dem „der junge Mensch konkret erleben“ kann, „daß und mit welchen Mitteln der einzelne auf das Ganze Einfluß nimmt“, „was Institutionen leisten, wie man Regeln macht und ihre Einhaltung sichert“ sowie „welchen Schutz sie geben“ (ebd., 15). Auf diesem Wege, so die Hoffnung der Laborschulpädagogik, könnte eine jede Schülerin, ein jeder Schüler sowohl Heterogenität erfahren als auch Gemeinsamkeit und so bereits beim Übergang von der Eingangsstufe in die Stufe II die folgenden beiden Wahrnehmungen mitbringen: „‚Wir sind alle verschieden‘“, und „‚Wir von der Gruppe Azur (oder Malve oder Ocker) gehören zusammen‘“ (ebd., 34).

Da Co-Teaching in „geöffneten und adaptiven Unterrichtsformen“ deutlich leichter zu realisieren ist als in „gleichschrittigem Frontalunterricht“ (vgl. Kullmann et al., 2014, 100), bietet der Großraum des Haus 1 mit seiner Flexibilität und Durchlässigkeit nicht nur Gelegenheit für einen adaptiven und binnendifferenzierten Unterricht (siehe oben), sondern damit einhergehend zugleich geeignete Voraussetzungen für die zahlreichen, in der Eingangsstufe der Laborschule praktizierten Formen von Co-Teaching. So arbeiten regelmäßig pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener Professionen – von Lehrerinnen und Lehrern über Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen bis hin zu Erzieherinnen, Erziehern, Sozialpädagoginnen, Sozialpädagogen, Schulbegleiterinnen und Schulbegleitern – gemeinsam in ein und derselben Eingangsstufengruppe und nutzen dabei die Großraum-Architektur des Gebäudes zur Realisierung unterschiedlichster Varianten des Co-Teachings: von Kleingruppenunterricht, individueller Betreuung und „differenzierte[m] Unterricht in der Gesamtgruppe“ (vgl. Begalke et al., 2011, 75) über Projektarbeit in Doppelbetreuung unter Einbezug von Funktionsflächen und Außenbereichen (vgl. hierzu Quartier et al., 2013, 87ff.) bis hin zur „großen Versammlung“, die von mehreren pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemeinsam geleitet wird.

Neben diesen Formen des Co-Teachings bietet die Großraum-Architektur des Haus 1 allerdings zugleich mehrere weitere, gerade auch informelle Möglichkeiten der Begegnung zwischen den verschiedenen Pädagoginnen und Pädagogen der Eingangsstufe. Da es nämlich im Haus 1 – ebenso wie im benachbarten Haus 2 – weder ein Lehrerzimmer noch gesonderte Bereiche für Lehrerarbeitsplätze gibt (vgl. hierzu Groeben et al., 2011, 265 sowie Hartmann, 2005), befinden sich die Schreibtische der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilt auf den gesamten Großraum, während als Kommunikationszentren die Gruppentische der einzelnen Flächen dienen: Hier sowie auf den zahlreichen „Durchgangswegen“ des Gebäudes treffen sich die Erwachsenen während ihrer Pausen, um gemeinsam Kaffee zu trinken, sich auszutauschen, einander zu beraten und ihren gemeinsamen Unterricht zu planen. Wie wichtig diese Form des kollegialen Miteinanders dabei für den konkreten Unterrichtsalltag der Eingangsstufe ist, wird nicht zuletzt deutlich am Kommentar einer Lehrerin der Eingangsstufe, die – anlässlich der Durchführung eines Forschungsprojekts zum Thema „Fachfremd Musik unterrichten“ – die Bedeutung ebensolcher Großraum-Begegnungen für ihren eigenen Unterricht wie folgt zusammenfasst:

„Vieles wird an Tipps und Informationen in einem weniger offiziellen Rahmen weitergegeben. Das konnte ich immer wieder feststellen. Gefördert wird dies auch durch den Großraum (im Haus 1), der dadurch auch schnell zum informellen Raum wird. Ich höre eine Nachbargruppe, die ein für mich unbekanntes Lied singt und ich kann nachfragen.

Pause: Kollegin D. geht durch meine Gruppe, weil sie auf die 4. Fläche will. Ich frage sie, wie ihre letzte Musikstunde war. Es gibt einen kurzen Austausch. Wir beschließen, das Gespräch morgen Mittag zu vertiefen. U. kommt vorbei, auf der Suche nach einem Kind. Sie erzählt mir, dass sie jetzt öfters Musik machen, draußen in der Naturwerkstatt. Ich biete ihr an, einige Rhythmusinstrumente in einen Korb zu legen, der sich oben auf einem Schank im Haus 1 befindet, so dass sie bei Bedarf diesen Korb mit in die Naturwerkstatt nehmen kann. Offiziell und formell haben wir Lehrerfortbildungen, PäKos [Pädagogische Konferenzen], Teamsitzungen, Coaching, usw. Dennoch sollte das ‚Sub-Coaching’ nicht unterschätzt werden. Mitunter passiert auf diesem Wege mehr an Austausch innerhalb eines Kollegiums als bei einem offiziellen Treffen. Das gegenseitige ‚Sub-Coaching’ geschieht fast täglich, wobei ich alle Bereiche meine, nicht nur Musik. Die Häufigkeit und Lockerheit dieser Art von Kontakten ist, so glaube ich, extrem wichtig und ist noch viel zu wenig erforscht worden. Oder vielleicht doch?

Mir persönlich liegen diese informellen Kontakte sehr, weil sie keinen verbindlichen Charakter haben. Ich kann mich mehr öffnen und freier reagieren als in einer Konferenz. Ich könnte mir vorstellen, dass es anderen Kolleginnen manchmal so ähnlich ergeht“ (Zitiert nach: Konopka et al., 2013, 305).

Betrachtet man die skizzierte Nutzung des Eingangsstufengebäudes der Laborschule nun noch einmal abschließend vor dem Hintergrund der zuvor formulierten raumbezogenen Rahmenbedingungen inklusiver Didaktik, so lässt sich konstatieren, dass das im Haus 1 der Laborschule auf architektonischer Ebene erkennbar vorhandene Potential zur Unterstützung einer inklusiven Didaktik offenbar auch im konkreten Schulalltag der Eingangsstufe abgerufen und genutzt wird. So unterstützt die Flexibilität und Durchlässigkeit des Gebäudes nicht allein die „Verwirklichung eines adaptiven und binnendifferenzierten Unterrichts“, sie dient darüber hinaus zugleich der „Herstellung von Gemeinsamkeit aller Schülerinnen und Schüler“ sowie der „Umsetzung im Co-Teaching“ (Kullmann et al., 2014, 89).

Doch auch wenn die genannten raumbezogenen Rahmenbedingungen der Flexibilität und Durchlässigkeit damit von zentraler Bedeutung für die Umsetzung einer inklusiven Didaktik sein mögen: Was die architektonische Gestaltung einer inklusiven Schule angeht, so müssen neben diesen beiden zugleich noch zahlreiche weitere Erfordernisse berücksichtigt werden, die nicht selten in deutlichen Widerspruch zueinander geraten können. Dabei ist es speziell jenes weiter oben bereits angesprochene, von vielen Autorinnen und Autoren in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen gestellte Erfordernis einer besonderen Berücksichtigung der Bedürfnisse körperlich behinderter Schülerinnen und Schüler, das in Konflikt zu den genannten Aspekten der Flexibilität und Durchlässigkeit zu geraten droht. Im Fall der Laborschule Bielefeld bedeutet dies beispielsweise, dass die terrassenförmige Struktur des Haus 1 zwar auf der einen Seite ein leichtes Hinüberwechseln in angrenzende Räume sowie die Realisierung verschiedenster Sozialformen in diversen Gruppengrößen ermöglichen mag, auf der anderen Seite jedoch die Teilnahme körperlich behinderter Kinder an eben diesen Raumwechseln und Sozialformen deutlich erschwert.[16]

Es lässt sich in diesem Sinne resümieren, dass erstens die skizzierten raumbezogenen Rahmenbedingungen inklusiver Didaktik selbst nur einen Teilaspekt des Nachdenkens über Fragen der inklusiven Schularchitektur ausmachen dürfen, sowie dass zweitens ein inklusiver Schulraum nicht nur situativ flexibel zu sein hat, sondern immer auch konzeptuell[17]: Gerade eine inklusive Schule wäre demnach hinsichtlich der Nutzung und Gestaltung ihres jeweiligen Schul-Raumes in besonderem Maße auf die regelmäßige Durchführung von Schulentwicklungsmaßnahmen angewiesen, um so angemessen auf die sich fortwährend ändernde Zusammensetzung ihrer Schülerschaft reagieren zu können.

Vor dem Hintergrund dieses Befundes wurde denn auch vom Autoren dieses Aufsatzes gemeinsam mit Marlena Dorniak und Jutta Walter als Lehrerforscherinnen sowie Pia Lodtka und Anna Karmann als studentische Mitarbeiterinnen ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt zum Thema „Die Laborschule als inklusiver Raum“ initiiert, das sich seit Beginn des Schuljahres 2015/2016 insbesondere den folgenden Fragen widmet (vgl. hierzu genauer Zenke et al. 2015):

Ziel des Projekts ist es dabei unteranderem, aus der Lernlandschaft der Laborschule stärker noch als bisher eine Lernende Landschaft zu machen: Eine pädagogische Umgebung, die sich der sich fortwährend ändernden Zusammensetzung ihrer Schülerschaft anpasst und dementsprechend sowohl situativ als auch konzeptuell in der Lage ist, sensibel auf einzelne Schülerinnen und Schüler mit ihren jeweils besonderen Fähigkeiten, Bedürfnissen und Einschränkungen zu reagieren. Darüber hinaus jedoch – und wie in der letzten der vier genannten Fragen bereits angedeutet – besteht von Seiten der Projektgruppe zugleich die Hoffnung, dass die Forschungsergebnisse des Projekts auch für die allgemeine Theorie- und Praxisdiskussion zum Thema „inklusive Schularchitektur“ von Interesse sein könnten. Denn: Gerade weil der Offenen Lernlandschaft der Laborschule ein bauliches Prinzip zu Grunde liegt, in das, wie weiter oben bereits gezeigt werden konnte, seit einigen Jahren wieder vermehrt eine Vielzahl pädagogischer Hoffnungen gesetzt wird, könnte die empirische Auseinandersetzung mit der aktuellen Nutzung und Wahrnehmung des Laborschulraumes einen wichtigen Einblick in die grundsätzlichen Chancen und Schwierigkeiten eben jenes Prinzips der Offenen Lernlandschaft liefern – einen Einblick, wie er (nicht zuletzt aufgrund der Sonderstellung der Laborschule als einzige „Überlebende“ des Großraumschulbooms der 1970er Jahre) an anderer Stelle nur schwerlich zu erlangen wäre.

Althoff, P. G. & Husemann, G. (2005). „Wo hast du die Schleife gelernt?“ Vielfalt und Differenz – Lernen in altersgemischten Gruppen. In P. G. Althoff, U. Bosse & G. Husemann (Hrsg.), So funktioniert die offene Schuleingangsstufe. Das Beispiel der Laborschule Bielefeld (S. 61–65). Mühlheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.

Bahle, B. & Damnitz, N. (2005). Altersgemischt weiter, auch nach der Eingangsstufe. Jahrgangsmischung der Klassen 3, 4, und 5. In P. G. Althoff, U. Bosse & G. Husemann (Hrsg.), So funktioniert die offene Schuleingangsstufe. Das Beispiel der Laborschule Bielefeld (S. 236–243). Mühlheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.

Baier, B. (2009). Flexibilisierung und Durchlässigkeit des schularchitektonischen Raumes. In J. Böhme (Hrsg.), Schularchitektur im interdisziplinären Diskurs. Territorialisierungskrise und Gestaltungsperspektiven des schulischen Bildungsraums (S. 330–341). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Bambach, H. (1989). Tageslauf statt Stundenplan. Fünfzehn Jahre Erfahrungen mit individualisierendem Unterricht in der Primarstufe der Bielefelder Laborschule (IMPULS: Informationen, Materialien, Projekte, Unterrichtseinheiten aus der Laborschule Bielefeld, Bd. 13). Bielefeld: Eigenverlag Laborschule.

Begalke, E., Clever, M, Demmer-Dieckmann, I. & Siepmann, C. (2011). Inklusion an der Laborschule: Weg und Ziel. In S. Thurn & K.-J. Tillmann (Hrsg.), Laborschule – Schule der Zukunft (2. Aufl., IMPULS Laborschule, Bd. 5, S. 64–77). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Below, I., Haebler, L. von, Geist, J. F., Moldenschardt, H. H., Voigt, P. & Wehrhahn, H. (1972). Entstehung eines Schulmodells. Laborschule und Oberstufen-Kolleg Bielefeld – Bericht von Aufbaukommission und Architekten. Werk und Zeit. Monatszeitung für Umweltgestaltung, 21 (11), 4–5.

Benner, D. & Kemper, H. (2007). Theorie und Geschichte der Reformpädagogik. Teil 3.2: Staatliche Schulreform und reformpädagogische Schulversuche in den westlichen Besatzungszonen und in der BRD. Weinheim & Basel: Beltz.

Blömer, D. (2013). Reformen im Bildungswesen und Versuche ihrer schulräumlichen Verwirklichung am Beispiel von Gesamtschulbauten – ein historisch-systematischer Rückblick. In J. Kahlert, K. Nitsche & K. Zierer (Hrsg.), Räume zu Lernen und Lehren. Perspektiven einer zeitgemäßen Schulraumgestaltung (S. 77–89). Bad Heilbrunn/Obb.: Klinkhardt.

Böhme, J. (2013). Pädagogische Raumentwürfe. In J. Kahlert, K. Nitsche & K. Zierer (Hrsg.), Räume zu Lernen und Lehren. Perspektiven einer zeitgemäßen Schulraumgestaltung (S. 133–143). Bad Heilbrunn/Obb.: Klinkhardt.

Bosse, U. (2005). Die Schuldruckerei. In P. G. Althoff, U. Bosse & G. Husemann (Hrsg.), So funktioniert die offene Schuleingangsstufe. Das Beispiel der Laborschule Bielefeld (S. 120–124). Mühlheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.

Bosse, U. (2006). Individualisierung als pädagogisches Prinzip der Laborschule. In U. Bosse (Hrsg.), Lernen in der jahrgangsgemischten Schuleingangsstufe – Konzepte/Wege/Erfahrungen. Dokumentation des Kolloquiums an der Laborschule Bielefeld am 24. November 2005 (Werkstatthefte, Nr. 37, S. 49–56). Bielefeld: Eigenverlag Laborschule.

Bosse, U., Banik, M., Freke, N., Kampmeier, D., Quartier, U., Sahlberg, K., Walter, J. (2017): Qualitätsdimensionen im verbundenen Ganztag. Schulentwicklung am Beispiel der Laborschule Bielefeld - mit einem Vorwort von Marianne Horstkemper und Hilbert Meyer (IMPULS Laborschule, Band 9). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Brokamp, B. & Platte, A. (2011). Inklusive Schulen bauen! Erziehung & Unterricht,(5/6 ), 452–460.

Christodoulou, D., Schubank, A. & Toksoy, S. (2012). Inklusive Schulen. In M. von Saldern (Hrsg.), Inklusion. Deutschland zwischen Gewohnheit und Menschenrecht (S. 227–246). Norderstedt: Books on Demand.

Demmer-Dieckmann, I. (2001). Leben und Lernen in der Primarstufe. Individualisierte Formen des Unterrichts. In I. Demmer-Dieckmann & B. Struck (Hrsg.), Gemeinsamkeit und Vielfalt. Pädagogik und Didaktik einer Schule ohne Aussonderung (S. 115–133). Weinheim & München: Juventa.

Dietz, M., Gerngroß-Haas, G. & Schmittmann, R. (1979). Planung und Nutzung eines Schulraums. Eine Untersuchung an der Laborschule Bielefeld. Deutsche BauZeitschrift, 27 (10), 1527–1534.

Funke, J. (1980). Die Laborschule des Landes Nordrhein-Westfalen an der Universität Bielefeld. Ein Überblick 1980 (IMPULS: Informationen, Materialien, Projekte, Unterrichtseinheiten aus der Laborschule Bielefeld, Bd. 2). Unter Mitarbeit von Annemarie von der Groeben, Christoph Heuser, Helga Kübler, Hartmut Müller, Helmut Schmerbitz und Gerfried Stanzel. Bielefeld: Eigenverlag Laborschule.

Groeben, A. von der (1997a). Binnendifferenzierung. Die große Illusion, die große Überforderung oder die große Chance? Pädagogik, 49 (12), 6–10.

Groeben, A. von der (1997b). Nischen, Ecken, geheime Stellen. Heimliche Orte im Kinderleben. Szenen aus einer offenen Schule. In G. Becker, J. Bilstein & E. Liebau (Hrsg.), Räume bilden. Studien zur pädagogischen Topologie und Topographie (S. 161–173). Seelze-Velber: Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung.

Groeben, A. von der, Geist, S., & Thurn, S. (2011). Die Laborschule – ein Grundkurs. In S. Thurn & K.-J. Tillmann (Hrsg.), Laborschule – Schule der Zukunft (2. Aufl., IMPULS Laborschule, Bd. 5, S. 260–277). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Groeben, A. von der & Lenzen, K.-D. (2005). Heterogenität: Unterschiede nutzen – Gemeinsamkeiten stärken. In Zentrum für Lehrerbildung (Hrsg.): Heterogenität und die Gestaltung von Lernumwelten. Workshop der Studienwerkstätten für die Lehrerausbildung an der Universität Kassel am 07. Oktober 2004 (Reihe Studium und Forschung, Heft 8, S. 5–25). Kassel: kassel university press.

Haebler, L. von (1973). Laborschule Bielefeld. Bauwelt, (2), 72–81.

Harbusch, G. (2015): Die Waldschratschule in der Industriehalle. Ludwig Leos Vorentwurf für Hartmut von Hentigs Laborschule Bielefeld 1971. In: Candide (No. 9), S. 13–44.

Harder, W. (1974). Drei Jahre Curriculum-Werkstätten (Sonderpublikation der Schriftenreihe der Schulprojekte Laborschule/Oberstufen-Kolleg, Heft 4). Stuttgart: Ernst Klett.

Hartmann, U. (2005). Offenes Lehrerzimmer? Pro. Pädagogik, 57 (10), 50.

Heidenreich, K. (1977). Die Laborschule in Stichworten. In Lehrergruppe Laborschule (Hrsg.), Laborschule Bielefeld: Modell im Praxistest. Zehn Kollegen ziehen ihre Zwischenbilanz. Mit Graphiken und Fotos von Klaus Lamberty (S. 12–44). Unter Mitarbeit von Gisela von Alten, Gerd Büttner, Gisela Everts, Ruth Görlich, Cordula Haux, Klaus Heidenreich et al. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Hempel, C. (1983). Die Denkfabrik. Erfahrungen mit einer Großraumlandschaft. In I. Below & C. Hempel (Hrsg.), Zwischen Traum und Alptraum. Selbstzeugnisse von Jugendlichen. Das Kollegiatenbuch 1975 (AMBOS (Arbeitsmaterialien aus dem Bielefelder Oberstufen-Kolleg), Bd. 15, S. 126–128). Bielefeld: Eigenverlag.

Hentig, H. von (1974). Das aktuelle Interview. Professor Hartmut von Hentig zu Problemen der universitären Schulprojekte. Universität Bielefeld: Informationen, (2), 9–10.

Hentig, H. von (1997). Die Gebäude der Bielefelder Laborschule. In G. Becker, J. Bilstein & E. Liebau (Hrsg.), Räume bilden. Studien zur pädagogischen Topologie und Topographie (S. 139–160). Seelze-Velber: Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung.

Hentig, H. von (2006). Die Bielefelder Laborschule. Aufgaben, Prinzipien und Einrichtungen. Eine empirische Antwort auf die veränderte Funktion der Schule (6. Aufl., IMPULS: Informationen, Materialien, Projekte, Unterrichtseinheiten aus der Laborschule Bielefeld, Bd. 7). Bielefeld: Eigenverlag Laborschule.

Hentig, H. von (2009). Mein Leben – bedacht und bejaht. Kindheit und Jugend. Schule, Polis, Gartenhaus. Weinheim & Basel: Beltz.

Huber, L. & Thormann, E. (2002). Großraumschulen – Erwartungen und Erfahrungen. Oder: "Vom versuchsweisen Wegfall der Wände". In L. Wigger & N. Meder (Hrsg.), Raum und Räumlichkeit. Festschrift für Harm Paschen (S. 65–86). Bielefeld: Janus Verlagsgesellschaft.

Huf, C. (2006). Didaktische Arrangements aus der Perspektive von SchulanfängerInnen. Eine ethnographische Feldstudie über Alltagspraktiken, Deutungsmuster und Handlungsperspektiven von SchülerInnen der Eingangsstufe der Bielefelder Laborschule. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Husemann, G. (2010). Laborschule: Voneinander und Miteinander lernen in der jahrgangsgemischten Schuleingangsstufe. TriOS, 5 (1), 31–44.

Imhäuser, K.-H. (2012). Inklusion und die Konsequenzen. Raumanforderungen an eine „Schule für alle“. In E. Rauscher (Hrsg.), Lernen und Raum. Gebaute Pädagogik und pädagogische Baustellen (Pädagogik für Niederösterreich, Bd. 5, S. 185–196). Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich.

Imhäuser, K.-H. (2014): Welche Räume braucht eine inklusive Schule? Rahmenbedingungen und Grundstrukturen für neue Lernumgebungen. In: Pädagogik, Heft 11/2014, S. 46-49

Institut für Schulbau Universität Stuttgart (Hrsg.) (1980). Baubezogene wissenschaftliche Begleituntersuchung der Laborschule Bielefeld (Untersuchungen zur Qualität gebauter Schulumwelt, Bd. 2). Unter Mitarbeit von Walter Kroner und Sibylle Betting. Stuttgart: Eigenverlag für Institut für Schulbau Universität Stuttgart.

Jung-Paarmann, H. (2010). Reformpädagogik in der Praxis – Geschichte des Bielefelder Oberstufen-Kollegs. Band 1: 1969–1982 (AMBOS (Arbeitsmaterialien aus dem Bielefelder Oberstufen-Kolleg)). Bielefeld: Eigenverlag.

Konopka, P., Zenke, C. T., Ziebell, C. & Bödeker, T. (2013). Entwicklung und Förderung musikalischer Kompetenz in der Primarstufe. Ein Beitrag zur Qualifizierung in Theorie und Praxis von nicht grundständig ausgebildeten Lehrkräften. Endbericht. In N. Freke, B. Koch, H. Kullmann, A. Textor, V. Young & C. T. Zenke (Hrsg.), Werkstattheft Nr. 48. Laborschulforschung 2013. Anträge und Berichte zum Forschungs- und Entwicklungsplan (S. 285–315). Bielefeld: Eigenverlag.

Kullmann, H., Lütje-Klose, B. & Textor, A. (2014). Eine Allgemeine Didaktik für inklusive Lerngruppen – fünf Leitprinzipien als Grundlage eines Bielefelder Ansatzes der inklusiven Didaktik. In B. Amrhein & M. Dziak-Mahler (Hrsg.):,Fachdidaktik inklusiv. Auf der Suche nach didaktischen Leitlinien für den Umgang mit Vielfalt in der Schule (S. 89–107). Münster: Waxmann.

Lelgemann, R. (2013). Schulen und Klassen barrierefrei gestalten – oder: niemand muss perfekt sein. In J. Kahlert, K. Nitsche & K. Zierer (Hrsg.), Räume zum Lernen und Lehren. Perspektiven einer zeitgemäßen Schulraumgestaltung (S. 238–248). Bad Heilbrunn/Obb.: Klinkhardt.

Moldenschardt, H. (1999). Entwurf und Wirklichkeit – Rückblick des Architekten. In L. Huber, J. Asdonk, H. Jung-Paarmann, H. Kroeger & G. Obst (Hrsg.): Lernen über das Abitur hinaus. Erfahrungen und Anregungen aus dem Oberstufen-Kolleg Bielefeld (S. 39–40). Seelze-Velber: Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung.

Montag Stiftung Urbane Räume, Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft, Bund Deutscher Architekten & Verband Bildung und Erziehung (2013). Leitlinien für leistungsfähige Schulbauten in Deutschland. Bonn & Berlin: Eigenverlag.

Projektteam BARarchitekten, Harbusch, G. & Wüstenrot Stiftung (2013). Ludwig Leo – Ausschnitt. Katalog zur Ausstellung vom 13.09.2013–27.10.2013 in Berlin. Berlin: Eigenverlag.

Quartier, U., Kampmeier, M. & Bardi, C. (2013). Weltsprache Natur. Die Naturwerkstatt der Laborschule Bielefeld (IMPULS Laborschule, Bd. 6). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Rauh, B. (2011). Die Dialektik von Inklusion und Exklusion und ihre Bedeutung für die „Schule für alle“. In B. Lütje-Klose, M.-T. Langer, B. Serke & M. Urban (Hrsg.), Inklusion in Bildungsinstitutionen. Eine Herausforderung an die Heil- und Sonderpädagogik (S. 47–53). Bad Heilbrunn/Obb.: Klinkhardt.

Reh, S. & Kolbe, F.-U. (2009). Grenzverschiebungen. Diskurse und Praktiken in Ganztagsschulen. In J. Böhme (Hrsg.), Schularchitektur im interdisziplinären Diskurs. Territorialisierungskrise und Gestaltungsperspektiven des schulischen Bildungsraums (S. 103–118). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Reich, K. (2012). Zusätzlicher Raumbedarf. Inklusion und Ganztagsschule als Herausforderung auch für den Schulbau. Lernende Schule: für die Praxis pädagogischer Schulentwicklung, 15 (59), 14–17.

Reich, K. (2014). Inklusive Didaktik. Bausteine für eine inklusive Schule. Weinheim und Basel: Beltz.

Rosenbohm, V. (1977). Schule im Großraum. In Lehrergruppe Laborschule (Hrsg.), Laborschule Bielefeld: Modell im Praxistest. Zehn Kollegen ziehen ihre Zwischenbilanz (S. 190–197). Mit Graphiken und Fotos von Klaus Lamberty. Unter Mitarbeit von Gisela von Alten, Gerd Büttner, Gisela Everts, Ruth Görlich, Cordula Haux, Klaus Heidenreich et al. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Schmittmann, R. (1985). Architektur als Partner für Lehren und Lernen. Eine handlungstheoretisch orientierte Evaluationsstudie am Großraum der Laborschule Bielefeld (Europäische Hochschulschriften: Reihe 6, Psychologie, Bd. 141). Frankfurt am Main, Bern & New York: Peter Lang.

Schöler, J. (2013). Eine Schule für alle – auch für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. In W. Schöning & C. Schmidtlein-Mauderer (Hrsg.), Gestalten des Schulraums. Neue Kulturen des Lernens und Lebens (S. 219–232). Bern: hep verlag.

Schöning, W. & Schmidtlein-Mauderer, C. (2013). Das „flexible Klassenzimmer“. Dezentrale Raumordnung für die Öffnung des Unterrichts. In W. Schöning & C. Schmidtlein-Mauderer (Hrsg.): Gestalten des Schulraums. Neue Kulturen des Lernens und Lebens (S. 123–145). Bern: hep verlag.

Schöning, W. & Schmidtlein-Mauderer (Hrsg.) (2015): Inklusion sucht Raum. Porträtierte Schulentwicklung. Bern: hep verlag

Schuhe, H. & Osterloff, K. (1975). Laborschule und Oberstufenkolleg Bielefeld. Bauwelt, (23), 683–688.

Thormann, E. (1999). Feldflucht in der Lernfabrik. Erfahrungen mit dem Großraum. In L. Huber, J. Asdonk, H Jung-Paarmann, H. Kroeger & G. Obst (Hrsg.): Lernen über das Abitur hinaus. Erfahrungen und Anregungen aus dem Oberstufen-Kolleg Bielefeld (S. 35–38). Seelze-Velber: Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung.

Thormann, E. (2006). Demokratische Architektur? Zum Raumkonzept des Oberstufenkollegs Bielefeld. Zeitschrift für Museum und Bildung, (66), 56–66.

Thormann, E. (2012). Reformschularchitektur? Laborschule und Oberstufenkolleg in Bielefeld. In H. Schröteler-von Brandt, T. Coelen, A. Zeising & A. Ziesche (Hrsg.): Raum für Bildung. Ästhetik und Architektur von Lern- und Lebensorten (S. 207–218). Bielefeld: transcript.

Thurn, S. (2002). Unterschiede annehmen – Binnendifferenzierung im Alltag der Laborschule. In B. Kottmann, S. Miller & J. Standop (Hrsg.). Leben lernen – Wie verändert sich Schule? Ostfriesische Hochschultage 2000, 16.-17. November 2000. Tagungsberichte für die Praxis (S. 179–195). Oldenburg: Eigenverlag der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.

Weingart, G. (2003). Der Großraum der Laborschule im Urteil der Schülerinnen und Schüler. In N. Hollenbach & G. Weingart (Hrsg.), „Als Laborschüler hat man Vor- und Nachteile …“. Beiträge zur Evaluation der Laborschulpädagogik aus Sicht der Absolvent(innen) (IMPULS: Informationen, Materialien, Projekte, Unterrichtseinheiten aus der Laborschule Bielefeld, Bd. 39, S. 53–80). Bielefeld: Eigenverlag Laborschule.

Wild, D. (1979). Schulbau und Lernformen. In E. Geil-Werneburg & S. Semertzidis (Hrsg.), Selbstgesteuertes Lernen. Beiträge zur Diskussion einer neuen Lernform (AMBOS (Arbeitsmaterialien aus dem Bielefelder Oberstufen-Kolleg), Bd. 3, S. 153–166). Bielefeld: Eigenverlag.

Wischer, B. (1999). Die Lernkultur der Laborschule im Urteil ihrer Schüler(innen). Ein Vergleich mit dem Regelschulsystem. In M. Jachmann & G. Weingart (Hrsg.), Die Laborschule im Urteil ihrer Absolventen. Konzepte, Ergebnisse und Perspektiven der Absolventenstudie (IMPULS: Informationen, Materialien, Projekte, Unterrichtseinheiten aus der Laborschule Bielefeld, Bd. 33, S. 33–60). Bielefeld: Eigenverlag Laborschule.

Zenke, C. T. (2013). Wege des internen und externen Transfers. Überlegungen am Beispiel eines Schulentwicklungsprojekts der Laborschule Bielefeld zur Qualifizierung von nicht grundständig ausgebildeten Lehrkräften im Bereich Musik. TriOS, 8 (2), 117–134.

Zenke, C. T. (2016): Schularchitektur und inklusive Didaktik. Auf der Suche nach einer inklusiven Schulraumgestaltung. In: Katharina Rosenberger, Doris Lindner und Franz Hammerer (Hg.): SchulRäume. Einblicke in die Wirkkraft neuer Lernwelten. Innsbruck: Studienverlag (schulheft, 163/2016), S. 20–30

Zenke, C. T.; Dorniak, M.; Walter, J. (2015): Die Laborschule als inklusiver Raum. In: Nicole Freke, Harry Kullmann, Frank Lücker, Annette Textor & Christian Timo Zenke: Laborschulforschung 2015. Anträge und Berichte zum Forschungs- und Entwicklungsplan. Bielefeld: Eigenverlag (Werkstattheft, 50), 125–132

[2] Zum Folgenden siehe auch Zenke 2016.

[3] Vgl. hierzu bspw. Baier, 2009; Reh & Kolbe, 2009; Blömer, 2013; Böhme, 2013; Schöning & Schmidtlein-Mauderer, 2013.

[4] In eine ähnliche Richtung zielend argumentiert auch Kersten Reich in seinem Band Inklusive Didaktik. Bausteine für eine inklusive Schule (vgl. Reich, 2014, insb. 223 ff.).

[5] Die Laborschule Bielefeld ist eine staatliche Versuchsschule des Landes Nordrhein-Westfalen mit insgesamt ca. 700 Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge 0 (Vorschuljahr) bis 10. (Zum pädagogischen und wissenschaftlichen Selbstverständnis der Laborschule vgl. genauer Groeben et al., 2011.)

[6] Zu Begriff und Geschichte der Großraumschule vgl. u.a. Huber & Thormann, 2002 und Blömer, 2013.

[7] Zur wechselvollen Geschichte der Architektur von Laborschule und Oberstufen-Kolleg vgl. u.a. Harder, 1974; Hentig 1997; Huber & Thormann 2002; Hentig, 2009, 743ff; Jung-Paarmann, 2010, 34ff. Zur besonderen Rolle Ludwig Leos beim Planungsprozess der Laborschule vgl. darüber hinaus Projektteam BARarchitekten et al., 2013 und Harbusch, 2015.

[8] Vgl. bspw. Dietz et al., 1979; Institut für Schulbau Universität Stuttgart, 1980; Schmittmann, 1985; Wischer, 1999; Weingart, 2003.

[9] Zur Kritik am Großraum des Haus 2 vgl. u.a. Rosenbohm, 1977; Dietz et al., 1979; Wild, 1979; Institut für Schulbau Universität Stuttgart, 1980; Schmittmann, 1985; Hentig, 1997; Wischer, 1999 sowie Weingart, 2003. Zur Kritik am Großraum des benachbarten, nahezu baugleichen Oberstufen-Kollegs vgl. darüber hinaus u.a. Hempel, 1983; Moldenschardt, 1999; Huber & Thormann, 2002; Thormann, 1999; Thormann, 2006; Thormann, 2012.

[10] Zu Konzeption und Alltag der Eingangsstufe vgl. genauer Althoff et al., 2005.

[11] Zum Inklusionskonzept der Laborschule vgl. genauer Begalke et al., 2011.

[12] In den 1970er Jahren wurde die heutige Eingangsstufe (oder auch „Stufe I“) der Laborschule als „Block I“ bezeichnet. (Vgl. hierzu genauer Hentig, 1997, 147.)

[13] Während der Begriff „Fläche“ also für ein bestimmtes Areal im Großraum steht, auf dem sich vornehmlich eine einzelne Gruppe aufhält (daher auch „Stammfläche“), bezeichnet der Begriff „Feld“ – zumindest ursprünglich – einen deutlich größeren Teilbereich des Großraums. Ein Feld umfasst dabei im Haus 1 streng genommen nur zwei Flächen, der jeweils angrenzende Galeriebereich wird jedoch als weitere Fläche dem entsprechenden Feld sprachlich zugeschlagen, so dass jeweils drei Gruppen enger miteinander assoziiert sind. Im alltäglichen Sprachgebrauch allerdings wird der Begriff „Feld“ zunehmend durch denjenigen der „Fläche“ ersetzt, so dass beispielsweise die „1. Fläche“ (ergo: Feld 1) drei Stammflächen umfasst.

[14] Eine darüberhinausgehende empirische Untersuchung der Raumnutzung im Haus 1 der Laborschule wird zur Zeit an der Universität Bielefeld im Rahmen des Forschungsprojekts „Schule als inklusiver Raum“ durchgeführt. Erst Ergebnisse dieser Untersuchung werden im Laufe des Jahres 2018 erwartet. (Siehe zu dem genannten Forschungsprojekt genauer unten, Kapitel 4.)

[15] Die „Lernzeit“ der Jahrgänge 0 bis 2 umfasst pro Schultag in der Regel 3 Zeitstunden und bildet damit den didaktischen Kern des Eingangsstufentages. (Vgl. hierzu genauer Husemann, 2010 und Bosse, 2017)

[16] Zwar weisen sowohl Hartmut von Hentig, der Gründer der Bielefelder Schulprojekte, als auch Heinrich Moldenschardt, einer der an deren Bau beteiligten Architekten, darauf hin, dass die Gebäude von Laborschule und Oberstufen-Kolleg grundsätzlich rollstuhlgerecht gebaut worden seien (vgl. Hentig, 2006, 34 sowie Moldenschardt, 1999, 39), es stellt sich allerdings die Frage, ob die vorhandenen rollstuhlgerechten Wege und Rampen tatsächlich zu einer Inklusion der auf ihre Benutzung angewiesenen Schülerinnen und Schüler führen oder ob diese nicht vielmehr einen alltäglichen – und damit letztlich wieder exkludierenden – „Sonderweg“ der jeweiligen Kinder zur Folge haben. (Vgl. zu dieser Problematik auch Schöler, 2013, 227.)

[17] Zu dieser Unterscheidung zwischen situativer und konzeptueller Flexibilität vgl. auch Montag Stiftung Urbane Räume et al., 2013, 17.