Abstract: Im Artikel wird zunächst ein heuristischer Rahmen entfaltet, der sich aus macht- und fähigkeitskritischen sowie raumtheoretischen Überlegungen zu Schule zusammensetzt. Diese Perspektive wird anschließend auf empirisches Material bezogen, das im Rahmen eines Forschungsprojekts an drei Schulen in Wien gewonnen wurde. Dabei wird anhand einer ethnographischen Collage nachgezeichnet, wie Schüler*innen die Subjektposition ‚Integrationskind’ konstruieren und auf welche pädagogischen Praktiken sie dabei referieren. Wie gezeigt wird, spielen verräumlichte Praktiken hierbei eine wesentliche Rolle, da über sie ableistische Grenzziehungen in die Schüler*innenschaft symbolisch eingeschrieben und reproduziert werden. Diese Raumordnung des Unterrichts wird in einem weiteren Schritt mit jener des Pausenhofs verglichen, um darzulegen, inwiefern sich die erwähnten Praktiken produktiv auf die Sozialität von Peers auswirken.

Stichworte: Raum; Ableism; inklusive Bildung

Inhaltsverzeichnis

Inklusive Bildung steht für ein breites Verständnis von schulischer Teilhabe, von dem - im Sinne einer ‚Schule für alle’ - sämtliche Schüler*innen profitieren sollen. Mit dem Begriff der Teilhabe sind in diesem Kontext verschiedene Ziele verbunden: Kinder und Jugendliche sollen in Schulen, ihren individuellen Lerndispositionen entsprechend, bestmöglich gefördert werden. Zudem soll ein soziales Lernen stattfinden, in dessen Rahmen Differenzen als Ressource und die Diversität der Schüler*innen willkommen geheißen werden sollen (Boban & Hinz 2003). Die Anerkennung von Verschiedenheit soll „sich positiv auf das Sozial-, Lern- und Leistungsverhalten aller Schüler/innen“ (Platte 2008, 79) auswirken und entsprechende Zugehörigkeitserfahrungen ermöglichen.

In den letzten beiden Jahrzehnten haben zahlreiche europäische Staaten versucht, ihre Bildungssysteme inklusiver zu gestalten (Smyth et al. 2014). Mit der Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen verpflichtete sich Österreich, diese Bestrebungen weiter voranzutreiben und ein inklusives Bildungssystem zu etablieren, das die zuvor genannten Ziele bezüglich der Teilhabe aller Schüler*innen verfolgt. Wie die Ergebnisse einiger quantitativer Studien zeigen, muss allerdings konstatiert werden, dass die bisherigen Umsetzungsversuche inklusiver Bildung in Österreich nicht immer die gewünschten sozialen Teilhabemöglichkeiten von Schüler*innen mit der Zuschreibung Sonderpädagogischer Förderbedarf kreieren könnten. So wurde aufgezeigt, dass behinderte Kinder und Jugendliche in Regelschulen weitaus häufiger als ihre nichtbehinderten Peers ausgeschlossen und stigmatisiert werden (Schwab & Gebhardt 2016, Schwab 2015). Ganz ähnliche Befunde finden sich auch in Studien aus anderen europäischen Ländern wieder (z.B. Bossaert et al. 2013, Huber & Wilbert 2012, Frostad et al. 2011). Diese Untersuchungen verweisen demnach auf ein wesentliches Manko der Beschulung von behinderten Kindern und Jugendlichen in Regelschulen. Die komplexen Prozesse, über welche Inklusion und Exklusion auf der Peer-Ebene erzeugt und verhandelt werden, wurden im deutschsprachigen Raum bisher hingegen kaum erforscht (vgl. Buchner 2016). Der vorliegende Artikel möchte hierzu einen Beitrag leisten und nimmt in den Blick, wie die soziale Teilhabe von Schüler*innen mit der Zuschreibung Sonderpädagogischer Förderbedarf durch spezifische Praktiken an einer Regelschule behindert wird.

Dabei wird, wie die obigen Formulierungen „Zuschreibung Sonderpädagogischer Förderbedarf“ und „behinderte Kinder und Jugendliche“ bereits andeuten, einem Verständnis gefolgt, wonach Behinderung das Produkt sozialer sowie kultureller Konstruktionsprozesse darstellt (Baglieri et al. 2011). Demnach werden in solchen Prozessen auf Basis eines kulturellen Wissens zu Fähigkeiten bestimmte Körper als ‚nicht/normal’ [1] bzw. ‚nicht/fähig’ dichotomisierend kategorisiert und den betreffenden Individuen inferiore oder superiore Subjektpositionen zugewiesen. Derart wird entlang von Fähigkeitszuschreibungen eine Grenzziehung vorgenommen, die Fiona Kumari Campbell als „ableist divide“ (Campbell 2009, 138) bezeichnet. Ableistische Normen und Werte, über welche Körper bemessen sowie bewertet werden und dadurch Behinderung produziert wird, strukturieren dabei auch die Relationen zwischen den Subjekten (vgl. Maskos 2015, Buchner et al. 2015). Der Gewinn einer solchen Perspektive liegt nun vor allem darin, dass der Erkenntnisfokus nicht auf die Marginalisierungsprozesse an den ‚Rändern der Normalität’ beschränkt bleibt, sondern vor allem die Konstruktionsmodi der Mitte und welche Vorstellungen von Fähigkeit darin eingelagert sind, interessieren (vgl. Meißner 2015). Die Auseinandersetzung mit den Strukturen fähigkeitsbasierter Normalitäten kann schließlich einer generellen Kritik an derartigen gesellschaftlichen Verhältnissen dienen, welche über den Kreis der Disability Studies weit hinaus geht (Wolbring 2012). Schließlich wirken ableistische Hegemonien zwar insbesondere auf jene Individuen verletzend, welche als abweichend von der Norm positioniert werden – sie produzieren aber eben auch generelle Normalitätsimperative, welche zurichtend auf alle Subjekte wirken (Buchner & Pfahl 2017).

Der zuvor umrissene ableismuskritische Ansatz wird in diesem Artikels herangezogen, um die (Re-)Produktion ableistischer Wissensordnungen und Normalitäten in Integrationsklassen zu rekonstruieren und dabei nachzuzeichnen, wie sich derartige Normen in die Subjektivitäten von Schüler*innen einnisten und die Relationen der Subjekte entscheidend beeinflussen. Zur Analyse dieser Phänomene wird neben macht- und fähigkeitskritischen auch auf raumtheoretische Überlegungen zurückgegriffen (Foucault 1994, Löw 2015[2001]). Diese Perspektive wird hier weniger aufgrund des in der Semantik von In- und Exklusion bereits angelegten Raumbezugs gewählt, sondern vielmehr aufgrund der Annahme, dass verräumlichte Praktiken in Schulen eine starke Wirkmächtigkeit entfalten, Differenzen symbolisch markieren und derart auf die Subjektivitäten von Schüler*innen wirken. Bevor diese Aspekte anhand von empirischem Material aufgezeigt werden, wird im Folgenden zunächst, mit Bezugnahme auf Foucault und Butler, ein machtkritisches Verständnis von Schule entwickelt. Disziplinartechnologien werden hierbei als Grammatik von Schule verstanden, über welche spezifische Selbstverhältnisse von Kindern und leistungsbezogene Differenzen hervorgebracht werden.

Unter einer machtkritischen Perspektive betrachtet, stellt Schule einen Ort dar, an dem es darum geht, ‚fähige Subjekte’ zu produzieren: Subjekte, die über ein bestimmtes Set an Fähigkeiten verfügen, das hegemoniale Wissen ihrer Zeit verinnerlicht haben und sich in einer Art und Weise denken und führen, die sie gesellschaftlich verwertbar macht (Foucault 2012, 1994). Schüler*innen werden dabei über machtvolle Techniken geformt - und in den damit verbundenen Prozessen gesellschaftliche Machtverhältnisse (re-)produziert.

Kinder und Jugendliche werden also in Schulen zu Schüler*innen ‚gemacht’. Sie lernen es, die über institutionelle Praktiken arrangierte Subjektposition „Schüler*in“ einzunehmen und ‚korrekt’ auszufüllen. Durch das Praktizieren dieser Position werden Kinder und Jugendliche handlungsfähig, sie erhalten Zugang zu gesellschaftlichen Wissensbeständen, werden normalisiert und damit auch anerkennbar – oder eben auch nicht. Lehrer*innen und andere professionelle Akteur*innen fungieren, diesen Überlegungen folgend, hierbei als Platzanweiser*innen: sie vermitteln ein Wissen darüber, wie die zugeteilte Position auszufüllen und zu denken ist; also welche Erwartungshaltungen, Anforderungen und Regeln mit dem Schüler*in-Sein verbunden sind. Die derart adressierten Subjekte lernen, sich den aufgerufenen Normen sowie den an sie vermittelten Vorstellungen von Normalität entsprechend zu führen und zu denken – und werden dadurch als Schüler*innen anerkennbar (Butler 2006). Sie entwickeln dabei Selbstverhältnisse, die in Relation zur in meritokratischen Bildungssystemen zentral gesetzten Norm der Leistung stehen. Allerdings werden, wie bereits angedeutet, in den Prozessen der Subjektkonstitution in Schulen auch noch weitere Diskurse virulent. So lernen Schüler*innen in den Interaktionen im Klassenzimmer, aber auch auf dem Pausenhof, was es bedeutet, Österreicher*in zu sein, wie wichtig es ist, ‚richtig’ deutsch sprechen zu können, wie ein ‚echter Junge’ zu sein hat, etc. (vgl. Butler 2014). Sie entwickeln ein derartiges Wissen über sich und andere. Demnach werden in Schulen weitere Subjektpositionen geschaffen, welche sich mit jener der Schüler*in überlagern bzw. diese weiter ausdifferenzieren – z.B. die des herausfordernden Schülers, der Vorzugsschülerin, der Schüler*in mit ‚Migrationshintergrund’, des Mädchens oder auch der Schüler*in mit Sonderpädagogischem Förderbedarf. Bei den angesprochenen handelt es sich um komplexe und mitunter auch widersprüchliche Prozesse, in denen Subjekte gezwungen werden, sich zu den Adressierungen in Relation zu setzen. Überwiegend bedeutet dies die Verinnerlichung der über die Anrufungen transportierten Normen. Kinder und Jugendliche entwickeln in Schulen aber auch widerspenstige Strategien, um sich gegen die auf sie wirkenden Zumutungen zu wehren und Freiräume für sich und ihr Handeln zu schaffen.

Im Rahmen dieses Artikels soll jedoch der Schwerpunkt auf eine Betrachtung jener Techniken gelegt werden, über die Schüler*innen geformt werden. In seinem berühmten Werk „Überwachen und Strafen“ (Foucault, 1994) zeichnet Michel Foucault einige dieser Techniken, die er als Disziplinartechnologien fasst, heraus. Über sie werden Subjekte „reguliert, geformt, beschränkt, optimiert.“ (Meißner 2010, 115) Um diese Prozesse in Gang setzen zu können muss der Körper der Schüler*innen über die Techniken der Überwachung und Bestrafung ‚gelehrig’ gemacht werden: über die Platzierung des Kindes im Klassenzimmer und die darin eingelagerten hierarchischen Kommunikationsstrukturen wird es dazu gebracht, ruhig zu sitzen, zu zuhören, aufmerksam dem Unterricht zu folgen, etc. Die Disziplinierung des Körpers zeigt sich nun als Voraussetzung für weitere zentrale Techniken der Subjektproduktion: die Objektivierung, Normierung und Individualisierung. Demnach lastet ein „normierender Blick“ (Foucault 1994, 238) auf den Performanzen der Schüler*innen, der von den beobachtenden Lehrer*innen stets auf sie gerichtet wird. Die im Zuge der Beobachtung und Erhebung von Leistungen erzielten Werte sollten innerhalb eines vorab fixierten Normbereichs liegen. Dadurch wird einerseits eine Normierung von Schüler*innen vorangetrieben: über die erwähnten Techniken sollen ‚normale Subjekte’ hervorgebracht werden– und Normalität bedeutet hier die Aneignung und Demonstration spezifischer Fähigkeiten in einem relativ starren Bewertungskorridor. Andererseits liefern die erzielten Leistungen die Grundlage für einen klassifizierenden Vergleich des Individuums mit anderen, wodurch jeder Schüler*in ein bestimmter Platz auf der Leistungsskala der Klasse zugewiesen werden kann. So wird ein objektivierendes Rangsystem in die Schüler*innenschaft eingezogen, das subjektivierend wirkt: „Die Anordnung nach Rängen oder Stufen hat eine zweifache Aufgabe: sie soll die Abstände markieren, die Qualitäten, Kompetenzen und Fähigkeiten hierarchisieren; sie soll aber auch bestrafen und belohnen. Die Reihung wirkt sanktionierend, die Sanktionen wirken ordnend. Die Disziplin belohnt durch Beförderungen, durch die Verleihung von Rängen und Plätzen; sie bestraft durch Zurücksetzungen. Der Rang selber gilt als Belohnung oder Bestrafung.“ (Foucault 1994, 234) Die Schüler*in lernt derart, sich (und ihre Peers) im Rahmen von leistungsbasierten Hierarchien zu denken. Als Adressat*in der dargelegten Techniken lernt sie zudem, sich in Relation zu ihren Leistungen in einer individualisierenden Art und Weise wahrzunehmen und zu denken. Diese Form der Individualität kann nun als spezifische Form eines qua Disziplinartechniken hervorgebrachten Selbstverständnisses erachtet werden, welches das Subjekt eng mit seinen (vorgeblich) ‚individuellen’ Leistungen und Fähigkeiten verknüpft.

Neben der Verinnerlichung eines solchen Wissens über sich können über die Kontrolle der Körper aber noch weitere Wissensbestände vermittelt werden. Anders formuliert: der über die Technologien der Disziplinierung ‚gelehrig’ gemachte Körper stellt die Einschreibefläche für das hegemoniale Wissen der Epoche dar. Die Schüler*in lernt also einerseits zu gehorchen, ihren Körper, dessen Bewegungen aber auch ihr Selbst der vorgegebenen Ordnung der Schule anzupassen. Andererseits lernt sie das in Curricula eingewobene, diskursiv hergestellte Wissen ihrer Zeit, was mit spezifischen Vorgaben der Selbstführung angereichert ist (Foucault 2012).

Für die Entwicklung eines machkritischen Blicks auf die Schule des 21. Jahrhunderts ist es nun bedeutsam, die von Foucault rekonstruierten Techniken als eine Grammatik zu verstehen, die sich zwar modifiziert und vor allem verfeinert hat, in ihren grundlegenden Funktionen aber nach wie vor das Geschehen in Schulen strukturiert. Zum Beispiel müssen sich auch heute noch Kinder nach dem Übergang aus dem Elementarbereich daran gewöhnen, über längere Zeit auf einem Platz zu verweilen, dem Unterricht zu folgen, etc. – und insofern bedeutet Schule auch nach wie vor eine Disziplinierung der Körper. Auch Bewertungstechniken haben sich verfeinert, sie zeigen sich zunächst noch dezent, wie etwa mit einem lustigen Aufkleber oder einem Smiley, die von der Lehrer*in unter einer gut erledigte Hausaufgabe geklebt bzw. gemalt werden (oder eben auch nicht). Im Verlauf der Schulkarriere werden sie jedoch immer relevanter und auch markanter.

Aus einer ableismuskritischen Perspektive kann das zuvor skizzierte Verständnis dazu herangezogen werden, um danach zu fragen, an welchen Stellen dis/ability im Rahmen von Schule virulent wird. An anderer Stelle wurde zum Beispiel bereits herausgearbeitet, dass die zuvor erläuterten Techniken der Objektivierung und Normierung im Kontext von Behinderung eine spezifische Aufladung und Wirkmächtigkeit entfalten (Buchner 2016). Über bereits weit vor Schuleintritt einsetzende Diagnoseregime (vgl. Buchner & Pfahl 2017) sowie das mit Schulstart beginnende, normierte Monitoring der Aneignung schulischer, sprich kognitiver Fähigkeiten, wird der ‚ableist divide’ anhand der binären Kategorisierung in ‚nicht_normal’ in die Schüler*innenschaft eingeschrieben: Kinder, deren Leistungsfähigkeit als unterhalb des veranschlagten Normbereichs liegend erachtet werden, werden als Schüler*innen mit Förderbedarf klassifiziert. Diese Form der Differenzierung der Schüler*innen nach fähigkeitsbasierten Kategorien soll – der institutionellen Intention nach - Lehrer*innen in Regelschulen in die Lage versetzen, einen Unterricht zu kreieren, der an die Lerndispositionen der einzelnen Kinder anknüpft und ein Mehr an pädagogischen Ressourcen freischalten, wodurch eine besondere Förderung bestimmter Schüler*innen ermöglicht werden soll. So sind z.B. Integrationsklassen in Österreich mit zwei Lehrer*innen ausgestattet.

Ableismuskritische Forschung zu Schule bedeutet nun, die in schulischen Settings produzierten, regierenden Normalitäten herauszuarbeiten. Es gilt danach zu fragen, wie fähigkeitsbezogene Differenzen hergestellt werden, welche Positionierungen in Bezug darauf erfolgen, welche Selbstverhältnisse in solchen Prozessen entstehen und welche Bedeutung Fähigkeit in den Relationen zwischen den Subjekten erfährt. In Perspektive einer inklusiven Bildung kann schließlich darüber nachgedacht werden, wie eine Befähigung von Schüler*innen erfolgen kann, die ohne ableistische Grausamkeiten und die daraus resultierenden Grausamkeiten auskommt.

Die zuvor umrissene, machtkritische Perspektive auf Fähigkeit und Schule soll in einem weiteren Schritt mit raumtheoretischen Überlegungen ergänzt werden. Schließlich spielt Raum nicht nur im Kontext von Disziplinierungstechnologien eine zentrale Rolle sondern verrät auch viel über die Relationen der darin positionierten Subjekte.

Raum spielt für die im vorigen Abschnitt erläuterten Disziplinartechnologien in Schulen eine wesentliche Rolle. So werden Kinder bei Betreten des Schulgebäudes mit spezifischen Erwartungshaltung bezüglich ihres Verhaltens konfrontiert; mit einnehmen des Sitzplatzes im Klassenzimmer wird ihr Körper in eine spezifische Anordnung gebracht – und durch die sitzende Platzierung der Kinder können Lehrer*innen die Bewegungen und das Verhalten aller Schüler*innen beobachten und kontrollieren. Neben dieser basalen Bedeutung von Raum für das Funktionieren von Schule und Unterricht arbeitet Foucault unter dem Begriff der „Parzellierung“ (Foucault 1994, 183) eine weitere verräumlichte Technik heraus, die mit der Objektivierung und Individualisierung von Kindern verwoben ist. Schüler*innen werden in der Volksschule des 19. Jahrhunderts anhand der Bestimmung ihrer schulischen Leistungen in unterschiedliche Ränge gegliedert. Die Gliederung wird schließlich über die Positionierungen der Körper im Raum angezeigt und reproduziert; je nach der vom Lehrer vorgenommenen Klassifizierung der schulischen Performanz winkt entweder ein Anerkennung verheißender Platz in der vorderen Bank oder ein schmachvoller in der letzten Reihe. Bei besonderer Verfehlung der Lernziele droht eine besondere Marginalisierung, welche über die Makel indizierende Platzierung auf der „Eselsbank“ (Foucault 1994, 231) vorgenommen wird. Die hierarchisierte Positionierung der Schüler*innenkörper bildet also eine Anordnung, über welche die fähigkeitsbezogenen Differenzen der Kinder symbolisch markiert werden. Das Platziertwerden in der verräumlichten Hierarchie der Klasse wirkt schließlich auf die Selbstverhältnisse der Subjekte. Wie ersichtlich geworden sein dürfte, studiert Foucault die machtvolle Wirkung von Räumen in Schulen anhand ihrer materialen Verfasstheit, den damit verwobenen Praktiken, die auch das symbolische Positionieren der Subjekte umfassen.

Martina Löw knüpft an diese Perspektive an, wenn sie Raum als „Konfiguration oder Netzwerk, welches Menschen, Dinge oder Handlungen in eine Ordnung bringt bzw. eine Ordnung zum Ausdruck bringt“ (Löw 2015, 148), denkt. In diesem Zitat werden zwei grundlegende Nuancen eines relationalen Verständnisses von Raum deutlich: Erstens wird eine Abgrenzung zu absolutistischen Raumvorstellungen (Raum als materialer Behälter, der Dinge und Lebewesen umschließt) vorgenommen. Demnach ist Raum Handlungen nicht vorgängig, sondern wird erst über Konstruktionsleistungen von Menschen hergestellt. Raum ist also stets sozial verfasst. Zweitens und an den vorigen Punkt anschließend macht Löw mit der Rede von verräumlichten (An)Ordnungen eine These stark, wonach sich in Räumen Strukturen bzw. Machtverhältnisse eingelagert finden. In Raumordnungen spiegeln sich demnach die Relationen der Subjekte – und hervorgebracht werden diese Ordnungen über soziale Praktiken. Räume werden demzufolge durch Praktiken konstituiert und strukturiert. Die hier deutlich werdende Akzentuierung auf die soziale Produktion bedeutet nun allerdings nicht, dass die materialen Aspekte von Raum vernachlässigt werden können. Schließlich ist für die Analyse der Konstitution von Räumen die (An)Ordnung von Körpern und sozialer Güter von Bedeutung, worunter Löw sowohl materiale Güter, wie Tische oder Bänke, als auch symbolische Güter, wie Hausordnungen, Werte oder Lieder subsumiert. Räume können demgemäß als „relationale (An)Ordnung sozialer Güter und Menschen an Orten“ (Löw 2015, 224) gedacht werden.

Subjekte sind in die Konstitution von Raum grundlegend verstrickt bzw. stricken über Praktiken ein Netzwerk an Relationen, das Räume prägt. Löw schlägt für die Analyse einer solchen verräumlichten Arbeit der Subjekte zwei analytische Konzepte vor: Spacing und Syntheseleistung (Löw 2015, 158). Mit dem Begriff Spacing ist die Positionierung von Subjekten und Dingen an einem Ort zu verstehen, wie z.B. die Platzierungen von Tischen, Fenstern, Türen, der Tafel, Schüler*innen und Lehrer*in(nen) in einem Klassenzimmer. Syntheseleistungen stehen für die ‚Zusammenfassung’ von Subjekten und sozialen Gütern zu einem Raum durch „Wahrnehmungs-, Vorstellungs- oder Erinnerungsprozesse“ (ebenda). Subjekte lernen, Synthetisierungen in einer spezifischen Art und Weise vorzunehmen, wie etwa das euklidisch unterlegte Erkennen von Räumen (ebd., 75ff.). Zudem wird mit Verweis auf die genannten Prozesse angesprochen, dass die Konstruktion von Raum von der Perspektive des Subjekts und damit auch seiner Erlebnisse, Erfahrungen und Denkweisen abhängt. Spacing und Syntheseleistung zeigen sich aufeinander bezogen und verweisen auf die sozialen Strukturen von Räumen.

Im Kontext von Schule wurde hinsichtlich dieser Konzepte in Forschungsarbeiten auf die Bedeutung der Anordnung von Tischen und Schüler*innen hingewiesen (vgl. Rißler et al. 2014). So beabsichtigen, wie Rißler und Kolleg*innen zeigen, Lehrer*innen, durch das Spacing von Körpern und Gütern verschiedene Unterrichtsformen zu unterstützen und auf die Sozialität der Klasse einzuwirken. Derlei Platzierungen gehen mit Syntheseleistungen von Schüler*innen einher, die mit dem eingenommenen Ort in der Klasse, aber auch der unmittelbaren Sitznachbarschaft zusammenhängen (vgl. Breidenstein 2004). Lehrer*innen vollziehen demnach in ihrer Gestaltung von Unterricht ein Spektrum an Praktiken, welche Räume von Schule strukturieren und das Miteinander der Schüler*innen prägen. Raumpraktiken wirken produktiv auf die Sozialität und das Lernverhalten und können auch zur Bestrafung eingesetzt werden. Wie zum Beispiel durch die Versetzung eines als ‚störend’ deklarierten Schülers in die Nähe des Lehrer*innenpults (Budde & Rißler 2014). Die darüber zwangsweise hergestellte physische Nähe zur Lehrerin sowie die Platzierung an einem Einzeltisch sollen das Handeln des Schülers normalisieren. Gleichzeitig wird der Schüler aufgrund seiner exponierten Lage auf dem ‚Präsentierteller’ besondert; denn über die Platzierung wird auch eine spezifische Subjektposition innerhalb der Schüler*innenschaft indiziert und der Junge als ‚schwieriger’ bzw. ‚zu disziplinierender Schüler’ angerufen.

Zusammenfassend kann zu den bis hierhin erfolgten Ausführungen zu Raum, Macht und Fähigkeit festgehalten werden, dass Kinder oder Jugendliche über die Einnahme ihres zugedachten Platzes in der Klasse als Schüler*innen intelligibel werden. Diese Form des Spacing kann als basaler, disziplinierender Modus von Schule gedacht werden, der tagtäglich wiederholt wird. Sie wirkt auf die Syntheseleistungen des Individuums und – mit Foucault formuliert – subjektivierend. Wie gezeigt wurde, kann die verräumlichte Disziplinierungstechnologie individualisierend für Bestrafungen verwendet werden, worüber verschiedene, hierarchisierte Subjektpositionen in die Schüler*innenschaft eingezogen werden. Lehrer*innen können über Spacing aber auch ein inklusives Miteinander von Schüler*innen stimulieren. Über Spacing und Syntheseleistungen entstehen Raumordnungen, in welche die Relationen der Subjekte eingelagert sind – nicht nur die machtvolle Position der Lehrer*in, sondern auch jene der Schüler*innen untereinander.

Die Räume von Schule werden nun aber nicht nur durch Unterricht geprägt bzw. setzt sich der Raum Schule aus einer Vielzahl verschiedener, sich überlagernder, fluider Räume zusammen. Diese Räume stehen zueinander in Beziehung und werden über die Praktiken hergestellt sowie ‚gefüllt’. Schüler*innen ordnen sich zum Beispiel am Pausenhof in Gruppen an und konstituieren über dieses Spacing und die am gewählten Ort erfolgenden Interaktionen ihre ‚eigenen’ Räume. Oder sie entziehen sich über geschickte Platzierungen den Blicken des erwachsenen Aufsichtspersonals um zu rauchen und synthetisieren diesen Ort zur Raucherecke. Andere Räume sind wesentlich dynamischer, wie jene, die über Spiele erzeugt werden. So werden im Zuge von Fangen- oder Fußballspielen Orte fließend besetzt und bespielt. In der Raumordnung des Pausenhofs bilden sich, ebenso wie in jenen des Klassenzimmers, Machtverhältnisse ab. Zum Beispiel Geschlechterverhältnisse: Diketmüller und Kolleg*innen haben gezeigt, dass Jungen über raumgreifendes Verhalten möglichst große Territorien kreieren wodurch Schülerinnen häufig dazu gezwungen werden, die Ränder von Pausenhöfen zu besetzen (Diketmüller et al. 2007). Über Raumpraktiken wird auch Zugehörigkeit verhandelt und symbolisch angezeigt, wobei das Spacing im Sinne eines Fremd- und Selbstpositionierens Schüler*innen und die darüber erzeugten sozialen Formierungen eine zentrale Rolle einnehmen. Die Nähe der Körper sowie die personale Konstellation eines Gruppengefüges verweist demzufolge auf Zugehörigkeiten. Zugehörigkeiten und Ausschluss lassen sich demzufolge auch durch „Abstandsbestimmungen in Form von Nähe-Distanz-Relationierungen“ (Hummrich 2009, 6) bestimmen. Denn Schüler*innen kreieren über Spacings Räume und regulieren den Zugang dazu. So kann unerwünschten Subjekten die Präsenz am sozialen Ort einer Clique versagt und ein distanzierter Aufenthaltsort nahegelegt werden. Der Abstand zwischen den örtlichen Positionierungen von Schüler*innen könnte daher als Anzeichen für Zugehörigkeit oder temporäre Exklusion gelesen werden. Wenn Zugehörigkeiten zentral entlang von Differenzlinien konstruiert werden, stünde, dem hier entwickelten Gedanken zufolge, die räumliche (Selbst- sowie Fremd-)Positionierung von Kindern und Jugendlichen in Relation zu ihrer Subjektposition.

Wie im einführenden Abschnitt des Artikels erwähnt, ist es das Ziel inklusiver Bildung, allen Schüler*innen Teilhabe an befähigenden Lernprozessen und soziale Partizipation im Sinne eines positiven Miteinanders zu ermöglichen. Vor dem Hintergrund des zuvor entfalteten heuristischen Rahmens bietet sich für die Analyse von diesen Prozessen die Rekonstruktion von Raumordnungen an, welche über Spacing und Synthetisierung hervorgebracht werden. So soll rekonstruiert werden, welche verräumlichten Praktiken im Zuge eines als inklusiv intendierten Unterrichts vollzogen werden, welche Rolle Zuschreibungen von Fähigkeit dabei spielen und wie sich dies auf die Subjektivitäten von Schüler*innen auswirken. Die Raumordnung des Unterrichts wird schließlich zu jener des Pausenhofs in Verbindung gesetzt um zu betrachten, inwiefern über das verräumlichte Zusammenspiel von Praktiken Teilhabe ermöglicht oder eher eine Behinderung des Miteinanders erzeugt wird.

Die im Folgenden analysierten Daten stammen aus dem Forschungsprojekt ‚Inclusive Spaces’ (www.inclusivespaces.org), das vom österreichischen Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft im Rahmen des ‚Sparkling Science’ Förderprogramms finanziert wird. Im Projekt wird das soziale Miteinander von Schüler*innen an mehreren Neuen Mittelschulen (Sekundarstufe I) in Wien unter einer Raumperspektive kritisch erforscht. Dazu wird auf ein breites Spektrum an raumbezogenen und ‚klassischen’ qualitativen Methoden zurückgegriffen. So wurden an den Partnerschulen teilnehmende Beobachtungen verschiedener Formate von Unterricht durchgeführt. Lehrerinnen und Direktorinnen wurden mittels problemzentrierter Interviews befragt. Der Blickwinkel der Schüler*innen, der im Zentrum des Aufmerksamkeitsinteresses steht, wurde mit Schul-Touren, Photo-Voice-Interviews, sozialen Landkarten von Schule (Mapping) sowie Gruppendiskussionen erfasst. Zudem wurden die involvierten Jugendlichen dazu befähigt, ihre eigenen Projekte zum Themenbereich Raum und Schule durchzuführen. Diese partizipatorischen Aspekte werden in diesem Artikel jedoch nicht weiter behandelt (siehe hierzu Buchner et al. 2016a+b).

Wie ersichtlich geworden sein dürfte, wurde im Rahmen des Projekts über eine methodenplurale Anlage ein großes Datenvolumen, das sich aus verschiedenen Formaten zusammensetzt, produziert. Die Analyse des heterogenen Materials erfolgte entlang einer Vorgehensweise, die von Sophia Richter und Barbara Friebertshäuser (2012) als ‚ethnographisches Collagieren’ vorgestellt worden ist. Die Ziele sind es dabei, die verschiedenen Formen von Daten analytisch ertragreich zueinander ins Verhältnis zu setzen und in einer reflexiven Suchbewegung zwischen Theorie und Empirie einen Forschungsgegenstand zu bearbeiten (Richter & Friebertshäuser 2012, 71). Mit der Auswertungsstrategie soll jeder im Datenmaterial vorhandenen Perspektive Geltung verschafft und die damit verbundenen Positionen und Erfahrungen rekonstruiert werden. Dazu werden zunächst sämtliche Daten zu einem Untersuchungsgegenstand zusammengetragen und interpretiert. In der Interpretation werden schließlich verschiedene Lesarten auf den Gegenstand entwickelt, wobei versucht wird, den unterschiedlichen, in das Datenmaterial eingelassenen Perspektiven Geltung zu verschaffen. Damit ist die Annahme verbunden, dass zwischen den differenten Datenformaten ein Relevanzzusammenhang (Kelle 2001) besteht – was allerdings nicht bedeutet, dass sich hieraus ein ungebrochenes, schlüssiges Bild ergeben muss. Vielmehr können sich die verschiedenen Blickwinkel und Lesarten aneinander reiben bzw. widersprechen, wobei „Deutungen, Irritationen sowie theoretische Fokussierungen“ (Richter & Friebertshäuser 2012, 81) entstehen. Diese Vorgehensweise zeichnet sich letztlich „in einem Wechsel zwischen Eintauchen in einzelne Daten und deren Analyse, dem intensiven beschäftigen mit einzelnen Bestandteilen der Collage, und dem Auftauchen als Prozess des Perspektivenwechsels, in dem Deutungen verknüpft, Daten zueinander ins Verhältnis gesetzt werden und nach theoretischen Konzepten gesucht wird, ab. Hier wird die Collage als Ganzes betrachtet mit all ihren Überschneidungen, Brüchen, Fokussierungen und Irritationen.“ (ebenda, 82) Es gilt– wie in jedem Forschungsprozess – eine reflexive Achtsamkeit zu entwickeln, welche eine intensive Auseinandersetzung mit der Standortgebundenheit der Forscher*innen inkludiert.

Im nächsten Teil des Beitrags wird eine ethnographische Collage zum Untersuchungsgegenstand ‚Integrationskinder’ präsentiert. Hierbei handelt es sich um ein Bezeichnung von Schüler*innen, die - im Unterschied zu den anderen beiden am Projekt teilnehmenden Schulen – an einer der Partnerschulen wiederholt in Erscheinung trat, sich in unterschiedlichen Datenformaten zeigte und rasch das Aufmerksamkeitsinteresse der Forschenden[1] auf sich zog. Im Rahmen der Auswertung wurden alle Daten zum Untersuchungsgegenstand ‚Integrationskinder’ gesammelt und interpretiert. Dabei wurden verschiedene Perspektiven einbezogen, wie etwa die Ansichten der involvierten Lehrer*innen zu den ‚Integrationskindern’, jene von Mitschüler*innen ohne die besagte Zuschreibung sowie die der ‚Integrationskinder’ selbst. Für die erwachsenen Forscher*innen stellte es sich als besonders wichtig heraus, eine permanente Reflexion der eigenen Vorstellungen von Fähigkeit und Behinderung zu betreiben und zudem eine Achtsamkeit zu pflegen, im Rahmen der Forschung die sich abzeichnende Differenzlinie nicht zu reifizieren. Dies muss jedoch als Praxis erachtet werden, die im Kontext eines Dilemmas der Differenzforschung steht (vgl. Rose 2012; Mecheril & Plößer 2009): Schließlich waren wir als erwachsene Forscher*innen in die Hervorbringung des Gegenstandes entscheidend verstrickt, stellten wir im Projekt doch die Fragen nach Raum und Differenz, wodurch im Prinzip bereits unterstellt wurde, dass Differenzen zwischen den Jugendlichen überhaupt ‚existieren’ bzw. für diese relevant sind. Die Thematisierung von Differenzlinien durch Schüler*innen sowie Lehrer*innen kann demzufolge als (Re-)Produktion derselben erachtet werden. Aufgrund der inhaltlichen Schwerpunktsetzungen des Projekts scheint dieses Dilemma kaum auflösbar, allerdings wurde versucht, ein sensibles, reflexives Agieren im Feld zu betreiben. So wurden etwa Schüler*innen in Gruppendiskussionen lediglich danach gefragt, welche Unterschiede im Kontext von Schule für sie von Bedeutung sind (und keine spezifischen Differenzen als möglicherweise relevant nahegelegt).

Die hier präsentierte ethnographische Collage basiert auf einem Datenmaterial, das über die angesprochenen, verschiedenen Erhebungsmethoden mit Schüler*innen aus einer sogenannten Integrationsklasse (8. Schulstufe) an einer Neuen Mittelschule (Sekundarstufe I) in Wien gewonnen wurde. In Österreich zeichnet sich das schulische Format Integrationsklasse dadurch aus, dass eine relativ geringe Schüler*innenzahl von zwei Lehrer*innen unterrichtet wird. Das pädagogische Kernteam besteht dabei in der Regel aus der Klassenlehrer*in sowie einer Sonderpädagog*in. Letztere soll im Teamteaching mit den weiteren Fachlehrer*innen zusammenarbeiten. Diese Konstellation trifft auch auf die hier untersuchte Klasse zu. In ihr werden insgesamt 20 Schüler*innen unterrichtet – fünf davon nach dem Lehrplan der Allgemeinen Sonderschule.

Im Rahmen des Projekts fanden im Herbst 2015 an der Schule mehrere Unterrichtsbeobachtungen statt[2]. 16 der Jugendlichen erstellten ihre Landkarten von Schule und nahmen an Gruppendiskussionen teil. Mit 15 Schüler*innen wurden Photovoice-Interviews durchgeführt. Hier erhielten die Teilnehmer*innen den Auftrag, mit ihren Smartphones Fotos von jeweils positiv als auch negativ erlebten Orten von Schule zu machen. Anschließend wurden sie gebeten, diese in einem aufgezeichneten Interview zu präsentieren und zu erläutern. Die Schüler*innen wurden anschließend zudem gebeten, in diesem Setting Aspekte zu Raum und Differenz zu erläutern, die im Zuge der einige Tage vorher stattgefundenen Gruppendiskussionen aufgetreten waren.

Wie erwähnt wurden wir erwachsene Forscher*innen im Zuge des Projekts relativ bald auf die den Akteur*innen in der Schule offenbar nur allzu vertraute Bezeichnung ‚Integrationskinder’ aufmerksam. Dieser wurde offenbar dazu verwendet, um Schüler*innen mit der Zuschreibung Sonderpädagogischer Förderbedarf zu adressieren. Wie in der Collage gezeigt wird, ist die Subjektposition ‚Integrationskind’ mit einem spezifischen Wissen sowie Praktiken verwoben, die sich stark auf das soziale Miteinander der Schüler*innen auswirken.

Das erste Element der ethnographischen Collage bildet eine Textsequenz, die aus einem Photo-Voice-Interview mit einer Schülerin, Paulina[3] entnommen ist. Darin kommt die Schülerin nach einiger Zeit auch auf die sogenannten ‚Integrationskinder’ zu sprechen.

Paulina: also ich finde, die [die ‚Integrationskinder’, Anm. TB] machen eh dasselbe - die machen`s nur - langsamer und - wie soll ich_ sie erklären`s ihnen besser, also sie erklären`s ihnen langsam, damit sie`s auch verstehn und - in ein_ der anderen Gruppe machen sie`s immer schnell und - von einem Thema zum Anderen ((schnell sprechend))- und die machen das Thema halt langsamer und - können sie besser verstehen(Paulina 438-446)

Die Schülerin weist zu Beginn der Sequenz aus, dass das Nachfolgende ihre Meinung zur vom Interviewer zuvor eingebrachten Thematik ‚Integrationskinder’ widerspiegelt. Mit dem Plural-Pronomen „die“ wird eine Gruppenzugehörigkeit konstruiert, deren Mitglieder sich von einem zunächst nicht näher spezifizierten, unsichtbar gehaltenen Anderen unterscheiden. Es scheinen aber auch Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Gruppen zu bestehen: Eigentlich machen „die [...] eh dasselbe“. Nach dieser Feststellung wird allerdings ein zentrales Differenzmerkmal erörtert: demnach sind die ‚Integrationskinder’ Objekte pädagogischer Praktiken, die sich bezüglich des Tempos von einer implizit gehaltenen Gruppe unterscheiden. Die verlangsamte Geschwindigkeit des „Machens“, das von einem „sie“ betrieben wird (in dem institutionelle Akteur*innen der Schule anklingen, die dem Anschein nach für das Ausführen der speziellen Praktiken bemächtigt sind), wird als adäquate, den Bedürfnissen der Gruppe der ‚Integrationskinder’ entsprechende, Unterrichtung erachtet. Denn ohne eine Reduzierung der Vermittlungsgeschwindigkeit, so die Konstruktionslinie, könnten diese den Lernstoff nicht verstehen. Die anschließend nun explizierte Gruppe stellt so etwas wie ein kontrastives Gegenüber dar: deren Mitglieder, zu denen auch Paulina sich zählt, ist einem anderen pädagogischen Programm ausgesetzt, in dessen Rahmen ein höheres Tempo veranschlagt wird.

Die in die Sequenz eingewobene Differenzkonstruktion wird von Paulina scheinbar nicht mit einer Bewertung versehen. Als relevantes Unterscheidungsmerkmal wird ein differentes pädagogisches Programm angeführt, das auf ein unterschiedliches kognitives Leistungsniveau zurückgeführt wird. Darin spiegelt sich nun einerseits ein Wissen über die über institutionelle Praktiken angelegte Subjektposition „Integrationskind“, welche bestimmte Schüler*innen als Objekte besonder(nd)er Praktiken ausweist. Andererseits wird darin eine fähigkeitsbezogene, dichotomisierende Grenzziehung entworfen. So stehen sich scheinbar zwei differente, aber in sich homogene Gruppen gegenüber – und das Lerntempo wird zum scheinbar schlüssigen Unterscheidungskriterium. Paulina referiert hier nicht etwa auf ein breites Spektrum an oder die Fluidität kognitiver Fähigkeiten, sondern lässt diese zu zwei Blöcken erstarren. Das Lerntempo der ‚Integrationskinder’ wird zwar vordergründig lediglich als langsamer erachtet, trotzdem spiegelt sich darin eine Unterscheidungspraktik, über die der ‚ableist divide’ (re-)produziert und als Grenzmarkierer in die Schüler*innenschaft eingeschrieben wird. Das Tempo jener, die nicht die Zuschreibung ‚Integrationskind’ tragen, wird dabei zur Norm, von der einige Schüler*innen abweichen.

Dem ist hinzuzufügen, dass sich das zuvor herausgearbeitete Konstruktionsmuster in einer Vielzahl von Interviews als auch Gruppendiskussionen wiederfindet. Es zeigt sich dabei auffallend oft mit einer bestimmten Redeweise verwoben, die – so die Interpretation - für ein gewünschtes, so wenig wie möglich stigmatisierendes ‚Sprechen über’ steht, die den Schüler*innen der Klasse vermittelt wurde. Diese Art des Sprechens soll wahrscheinlich eine Normalisierung und Anerkennbarkeit der betreffenden Subjekte gewährleisten. Gleichzeitig spiegeln sich darin jedoch die zuvor herausgearbeiteten Konturen einer fähigkeitsbezogenen Unterscheidung, welche die als ‚Integrationskinder’ adressierten Subjekte (die zum Zeitpunkt des Interviews längst keine Kinder mehr, sondern Jugendliche sind) entscheidend verandert.

Doch woher stammt das Wissen über Fähigkeit, das in der zuvor interpretierten Passage zum Ausdruck kommt? Für die Beantwortung dieser Frage erweist sich eine spätere Sequenz im gleichen Interview als aufschlussreich. Darin erinnert sich die Interviewpartnerin an die Anfänge der binären Differenzierungspraktiken in der Klasse.

Paulina: „es wurde halt - ähm - in den Unterrichtsstunden eh schon gemerkt, wer nicht so schnell mitkommt, und wer - halt - ein Integrationskind ist und die haben sie dann rausgesucht und haben eine Extragruppe gemacht.“ (Paulina 508-512)

Paulina referiert in der Sequenz auf einen Zeitraum, in dem die Zweiteilung der Schüler*innenschaft ihrer Erinnerung nach noch nicht existierte. Dabei wird vage ein Unterrichtssetting umrissen, in dem scheinbar alle Schüler*innen mit den gleichen pädagogischen Praktiken adressiert wurden. In diesem Modus zeigte sich laut der Interviewpartnerin jedoch relativ bald, wer bei dem veranschlagten Unterrichtstempo nicht ‚mitkam’. Die mangelnde Fähigkeit wird, die Konstruktionslinie der vorigen Sequenz wiederholend, als legitimierender Indikator für die Position ‚Integrationskind’ erachtet. Infolge selektiert ein erneut anonymisiert gehaltenes, plurales „sie“ die defizitär gerahmten Schüler*innen und fügt sie in einer „Extragruppe“ zusammen. In dieser Terminologie spiegelt sich verdichtend das Besondernde, das mit den schulischen Praktiken evoziert wird. Die als solche bezeichneten ‚Integrationskinder’ werden hier als Objekte eines Ausleseprozesses inszeniert, in dessen Rahmen fast naturgemäß kognitive Differenzen zum Vorschein kommen – was mit der scheinbar schlüssigen Positionierung in einer „Extragruppe“ verbunden wird. Diese Praktiken der Identifikation und Separation, die in Paulinas Erinnerung relevant gemacht werden, können als institutionelle Praktiken gelesen werden, über welche bestimmte Schüler*innen in die Subjektposition ‚Integrationskind’ eingewiesen werden. Dabei wird der Schüler*innenschaft gleichzeitig ein Wissen über Fähigkeiten vermittelt, welches die Einteilung in zwei Gruppen aufgrund kognitiver Differenz vorsieht – was auch nicht weiter in Frage gestellt wird, sondern eher wie eine Selbstverständlichkeit wirkt. Doch was geschieht mit der „Extragruppe“ im Rahmen des Unterrichts? Dies wird anhand des in den nächsten beiden Abschnitten behandelten Datenmaterials ersichtlich.

In einem Photovoice-Interview mit der Schülerin Dragana kommt ebenfalls die Rede auf die ‚Integrationskinder’.

Dragana: Die Integrationskinder werden halt / genau in Mathe, oder Englisch, oder Deutsch gehen die halt mit der Frau Horak mit

Tobias: Mhm

Dragana: und sie lernen leichtere Sachen als wir (Dragana, 176-180)

Ähnlich zu den Ausführungen von Paulina konstruiert auch Dragana die ‚Integrationskinder’ zu einer Gruppe. Verbunden wird diese Konstruktion mit einer verräumlichten Praktik: demnach verlassen die betreffenden Schüler*innen gemeinsam mit der Sonderpädagogin, Frau Horak, das Klassenzimmer. Dieses Element wird anschließend mit einem Verweis auf ein differentes Lernprogramm verknüpft, das sich hinsichtlich der kognitiven Ansprüche unterscheidet.

Die ‚Integrationskinder’ werden demzufolge außerhalb des Klassenzimmers platziert. Der Lernraum der ‚Nicht-Integrationskinder’ stellt dabei die Norm dar. Die in diesem Raum präsenten Kinder sind folglich dem ‚normalen’ Programm ausgesetzt, jenes, dass den Raum der ‚Integrationskinder’ strukturiert, weicht davon ab, ist weniger anspruchsvoll. Durch die Separation der Gruppen in zwei materiale Räume manifestiert sich die Grenzziehung nach kognitiven Fähigkeiten auf einer spatialen Ebene. Der ‚ableist divide’ zwischen den Schüler*innen wird symbolisch verstärkt und aufgrund der alltäglichen Aufführung der verräumlichten Praktik wieder und wieder sichtbar gemacht und reproduziert. So deutet sich in der Sequenz eine Syntheseleistung an, die eine Verknüpfung von Raum, Schüler*innen und Fähigkeitslevel aufweist. Verbunden wird die rekonstruierte Praktik mit der Sonderpädagogin, die in der obigen Sequenz zwar nicht als solche bezeichnet wird, aber offenbar innerhalb des Lehrer*innen-Teams eine spezielle Rolle hat: eine ‚leichtere’ Unterrichtung der ‚Integrationskinder’ an einem anderen Ort. Durch diese personale Verwobenheit wird die besondernde Wirkung des Spacings zusätzlich symbolisch verfestigt.

Die sich hier abzeichnende Raumordnung des Unterrichts ist also durch eine Grenzziehung nach kognitiven Fähigkeiten geprägt, die regelmäßig zu einer räumlich-materialen Grenze gerinnt. Jene Jugendlichen, welche die Subjektposition ‚Integrationskind’ zugeteilt bekommen, finden sich phasenweise (während den Hauptfächern) auf der ‚anderen Seite der Mauern des Klassenzimmers’ wieder. Ganz gleich zu dem Wissen über Differenz, das aus dem Interview mit Paulina gelesen werden kann, scheinen die beschriebenen Praktiken als selbstverständlich erachtet zu werden. Die kognitive Differenz rechtfertigt dabei die Unterteilung der Schüler*innen in zwei Gruppen. Durch die räumliche Verschiebung, so wird impliziert, kann auch eine ihren Fähigkeiten entsprechende Förderung erfolgen.

Bei dem rekonstruierten Setting handelt es sich um einen Modus von Unterricht in der Integrationsklasse, auf den in Interviews einige Jugendliche aus der Klasse referierten – allerdings scheint es diesbezüglich Variationen zu geben.

Eine der Variationen zeigt sich im Rahmen einer teilnehmenden Beobachtung während einer Mathematikstunde. Der Auszug aus der nachfolgenden Feldnotiz setzt am Übergang von der vorangegangen Biologiestunde an und enthält die verschriftlichten Beobachtungen zu einem Unterrichtsmodus, der mir in einem Gespräch mit der Sonderpädagogin zuvor als Stillarbeit angekündigt wurde.

„Für den Mathematik-Unterricht wird nun die Tischstruktur verändert. Frau Horak nimmt einen Tisch und schiebt ihn in die von mir aus gesehen linke hintere Ecke. Dort beordert sie Johannes, einen Schüler mit SPF [Sonderpädagogischer Förderbedarf, Anm. TB] hin. Sie setzt sich dort neben ihn, bespricht irgendwas mit ihm und zeigt auf was in seinem Heft. Die Mathematiklehrerin steht währenddessen vorne rechts neben dem Pult und gibt die zu bearbeitenden Aufgaben vor: „Seite 63 im Buch, fangt an zu rechnen und schaut wie weit ihr kommt“. Anschließend fordert sie die Schüler*innen zur konzentrierten Arbeit und Ruhe auf. Sie geht fortan durch die Reihen auf und ab. Die Mathematiklehrerin ermahnt immer wieder verschiedene Jugendliche, manchmal in einem strengen Tonfall. Nach einer Weile fällt mir auf, dass sie sich eigentlich ausschließlich um die Schüler*innen ohne SPF kümmert: sie spricht lediglich diese gezielt an. Frau Horak geht ab und zu vor an Tische, an denen weitere Schüler*innen mit SPF sitzen und flüstert etwas für mich Unverständliches mit ihnen. Dabei wird sie auch von den daneben sitzenden Mitschüler*innen ohne SPF angesprochen - und Frau Horak beantwortet auch deren Fragen. Anschließend geht sie wieder an den hinteren Tisch zu Johannes zurück. Sie flüstert mit ihm und zeigt auf sein Mathe-Heft. Manchmal kommen aber auch Schüler*innen zu ihr –aber nur die mit SPF. Die Mathematiklehrerin spricht ausnahmslos mit den ‚regulären‘ Schüler*innen. Elisa lacht irgendwann. Sie schaut sich suchend im Klassenzimmer um. Schließlich ruft sie: „Frau Horak, wo sind sie?“ Frau Horak lacht, winkt und ruft: „Hier hinten, im letzten Eck!“ Die Schüler*innen lachen. Johannes lacht zuerst mit, schaut dann aber irritiert.“ (Feldnotiz Tobias Buchner, 12.10.2015)

Wie hier deutlich wird, nimmt die Sonderpädagogin nach dem Biologieunterricht eine Modifikation der Tischstruktur vor. In der hinteren linken Ecke des Klassenzimmers wird ein Platz eingerichtet, der nicht der übrigen Strukturierung der Tische entspricht. So wird ein Tisch aus den drei Reihen, die auf die Tafel ausgerichtet sind, entnommen und in die Peripherie des Raumes eingesetzt. Dort widmet sich die Sonderpädagogin Frau Horak fortan der Betreuung von Johannes, einem von fünf Schüler*innen mit der Zuschreibung Sonderpädagogischer Förderbedarf in der Klasse. Mit dieser Anordnung könnte nun die pädagogische Intention der Lehrkräfte verbunden sein, ein Setting zu schaffen, in dem Johannes ‚in Ruhe’ individuell gefördert werden kann. Unter der zuvor entwickelten theoretischen Perspektive betrachtet kann das beschriebene Arrangement als fähigkeitsbasierter Modus von Spacing gelesen werden. Über eine spezifische Anordnung von Gütern (Tische und Stühle) sowie Subjekten (Schüler*innen und Lehrerinnen) wird in der festgehaltenen Unterrichtssequenz ein Raum im Raum geschaffen. Die Ecke, in der Johannes und Frau Horvath sitzen, wird dabei zum besonder(nd)en Raum, der sich bezüglich verschiedener Aspekte vom restlichen Setting unterscheidet. So differiert der Raum durch eine differente Platzierung des Tisches und wird mit einer gewissen Distanz vom übrigen Geschehen an den Rändern des Klassenzimmers konstituiert. Des weiteren hebt sich der Mikroraum von seiner sozialen Umwelt durch ein spezifisches pädagogisches Programm sowie die fast permanente Präsenz einer Lehrerin darin ab. Die Positionierung von Johannes wird letztlich von Frau Horvath zum ‚letzten Eck’ synthetisiert und damit zusätzlich verbesondernd aufgeladen. Der von Johannes zwangsweise besiedelte Ort am Rand des unterrichtlichen Geschehens symbolisiert die Position des Schülers im untersten Bereich der Leistungsskala der Klasse. Schließlich geht aus einer hier aus Platzgründen nicht weiter entfalteten Analyse der Interviews mit den Lehrer*innen hervor, dass dieser als „am Schwächsten“ (Interview mit Frau Reinprechtsdorfer, 434) eingestuft wird – und diese Verortung am Schluss der fähigkeitsorientierten Rangordnung der Schüler*innenschaft zeigt sich hier in der (An)Ordnung des Klassenzimmers. Die Bezeichnung des Aufenthaltsortes als ‚letztes Eck’ verdeutlicht diese Positionierung und markiert die Distanz zum Zentrum der Normalität. Das durch die Raummetapher der Lehrerin ausgelöste Lachen der Anderen wird zum verletzenden „Lachen über das Andere“ (Gottwald 2009): der in die Raumordnung eingelagerte ‚ableist divide’ wird darüber affektiv aufgeladen und an die Oberfläche des Geschehens gespült.

In das rekonstruierte Setting zeigt sich zudem eine weitere fähigkeitsbasierte Grenzziehung eingeschrieben, die anhand der Adressierungspraktiken der Subjekte offenbar wird. So adressiert die Mathematiklehrerin zwar ab und an alle Schüler*innen der Klasse über disziplinierende Appelle zum ruhigen Arbeiten, spricht im Einzelnen aber lediglich mit Schüler*innen ohne die Zuschreibung Sonderpädagogischer Förderbedarf. Die Sonderpädagogin scheint hingegen für alle, primär allerdings für die Schüler*innen mit der Zuschreibung Sonderpädagogischer Förderbedarf, zuständig zu sein (und hier besonders für Johannes). Die Mathematiklehrerin ist somit nur für jene Schüler*innen ansprechbar, denen ein gewisses Level an Fähigkeiten attestiert wird - und nicht für jene, die als förderbedürftig kategorisiert werden. Die flüchtigen Räume, die in den bilateralen Interaktionen zwischen Lehrerin und Schüler*in konstituiert werden, referieren demzufolge auf die ableistische Matrix, die bereits anhand der Passagen aus den Interviews rekonstruiert wurde. Die Raumordnung, welche sich im analysierten Unterrichtssetting zeigt, stellt daher lediglich eine Spielart der ableistischen Unterteilung der Schüler*innen dar, die hier zwar nicht zu einer Verschiebung der ‚Integrationskinder’ hinter die materialen Grenzen des Klassenzimmers führt, aber dennoch die Raumkonstitutionen im Klassenzimmer maßgeblich strukturiert.

Dem ist hinzuzufügen, dass es sich bei dem rekonstruierten Unterrichtsgeschehen anscheinend um einen durchaus eingespielten Modus handelt. Für die Schüler*innen mit der Zuschreibung Sonderpädagogischer Förderbedarf scheint es selbstverständlich zu sein, dass sie nur Frau Horvath ansprechen und umgekehrt die Mathematiklehrerin nur die Schüler*innen adressiert, die nicht mit dem besagten Etikett versehen sind.

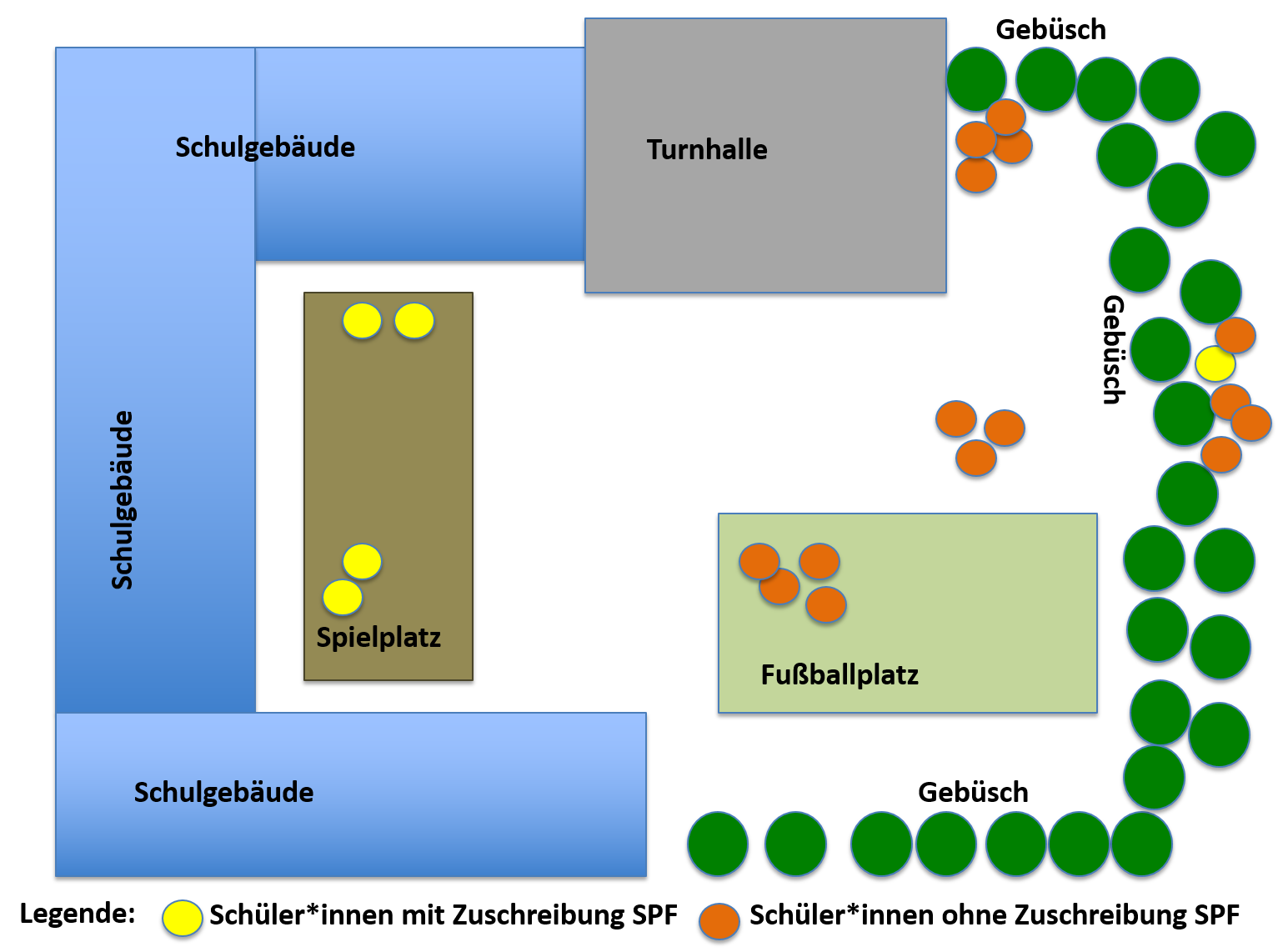

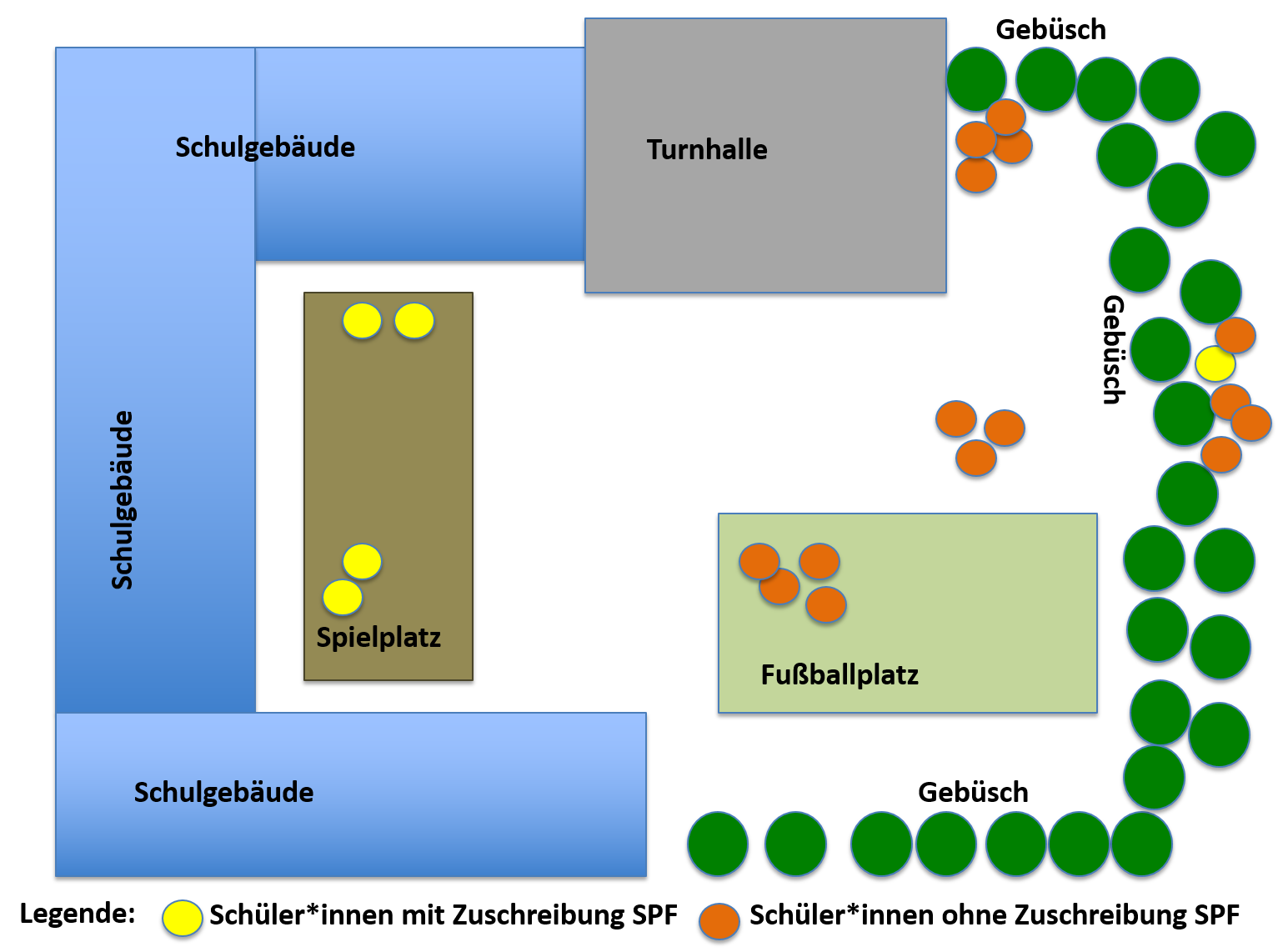

Im Projekt wurden von Schüler*innen auch soziale Landkarten ihrer Schule angefertigt. Darauf wurde eingezeichnet, wo genau und mit wem sie sich auf den Fluren, dem Speisesaal und eben auch auf dem Pausenhof aufhalten. Legt man diese Landkarten bezüglich des Ortes Pausenhof übereinander, so zeigt sich die in der unten dargestellten Grafik abgebildete Konfiguration von Schüler*innen mit und ohne Zuschreibung Sonderpädagogischer Förderbedarf.

Wie anhand der sozialen Landkarte des Pausenhofs deutlich wird, halten sich die meisten Schüler*innen mit der Zuschreibung Sonderpädagogischer Förderbedarf in jenen Regionen des Schulhofs auf, die relativ nahe am Schulgebäude gelegen sind. Dabei handelt es sich um einen Bereich, der von Schüler*innen auch als Spielplatz bezeichnet wird. Auf diesem sind Klettergerüste und andere Spielgeräte installiert. Diese Zonen werden überwiegend von Schüler*innen aus der fünften und sechsten Jahrgangsstufe frequentiert – also von Peers, die Jünger sind als die Schüler*innen der sogenannten Integrationsklasse. Der Spielplatz zeichnet sich zudem durch eine weitere Besonderheit aus: es ist jenes Areal, das von Lehrer*innen während ihrer Pausenaufsicht häufig frequentiert wird. Die Blicke der Erwachsenen bieten hier auch einen gewissen Schutz vor Konflikten und Übergriffen durch Andere.

Umgekehrt dazu scheinen die übrigen Schüler*innen Aufenthaltsorte zu bevorzugen, an denen sie nicht in das Blickfeld der Lehrer*innen geraten und ‚im Verborgenen’ agieren können. Zum Beispiel hinter einer Reihe von Büschen, um dort rauchen zu können. Oder im toten Winkel hinter einer Ecke der Turnhalle, um über das Handy Musik abzuspielen. So wird zunächst einmal ersichtlich, dass sich der Ort des Pausenhofs aus einer Vielzahl sozialer Mikro-Räume zusammensetzt, die von spezifischen Praktiken der darin tätigen Subjekte geprägt sind. Neben dieser eher profanen Feststellung zeigt sich in der sozialen Landkarte des Pausenhofs aber auch eine Raumordnung, in der eine bestimmte Relation der Subjekte, welche diesen Ort bevölkern, deutlich wird: Zieht man die über Praktiken des Unterrichts hervorgebrachte Subjektpositionen für die Analyse dieser Ordnung heran, so scheinen sich diese auch auf die Positionierungen auf dem Pausenhof auszuwirken. Anders formuliert: der ‚ableist divide’, welcher in die Räume des Unterrichts eingelagert ist, reproduziert sich in den anderen, dazu in Relation stehenden Räumen der Schule (hier am Beispiel des Pausenhofs dargestellt). Dichotomisierende Zuschreibungen von (kognitiven) Fähigkeiten bestimmen demzufolge auch die Zugehörigkeitsordnungen auf dem Pausenhof. Die im Unterricht hergestellte Raumordnung und die darin zum Ausdruck kommende Strukturierung des Sozialen verliert mit dem Heraustreten aus den materialen Begrenzungen des Klassenzimmers nicht ihre Bedeutung, sondern entfalten ihrer Wirkmächtigkeit auch außerhalb. Der ‚ableist divide’ zeigt sich dabei besonders deutlich in den Distanzen, die zwischen den ableistisch strukturierten sozialen Gefügen der Schüler*innen bestehen.

Lediglich ein Schüler, Maksim, der sich hinter dem gelben Punkt hinter den Büschen verbirgt, ist offensichtlich in der Lage, sich der ableistischen Konfiguration des Sozialen zu widersetzen. Dies gelingt ihm aufgrund einer Egalisierung der Subjektposition ‚Integrationskind’ über eine spezifische Selbst-Inszenierung entlang maskuliner Praktiken (vgl. Buchner in dieser Special Issue). Dabei bildet Maksim aber eben die Ausnahme von der Regel.

Wie anhand der ethnographischen Collage ersichtlich geworden ist, lassen sich in der untersuchten Integrationsklasse fähigkeitsbasierte (Raum-)Ordnungen rekonstruieren. Auf dem Vergleich kognitiver Fähigkeiten beruhende Ordnungen stellen in einem meritokratischen Bildungssystem keine Besonderheit, sondern ein durchaus übliches und auch intendiertes Produkt, dar. Schließlich soll Schule, wie mit Bezug auf Foucault dargelegt wurde, ‚fähige Subjekte’ hervorbringen. Am empirischen Material konnte allerdings gezeigt werden, dass es sich hierbei um eine spezifische, ableistische Spielart dieser Ordnungsprozesse handelt, welche sich entscheidend auf die Gestaltung der Relationen der Schüler*innen auswirkt – und benachteiligend für jene Individuen, welche mit der Zuschreibung ‚Sonderpädagogischer Förderbedarf’ versehen sind.

Die rekonstruierte Ordnung wird über Markierungen und Platzierungen im Unterricht hergestellt. Einige Schüler*innen werden als von einer Leistungsnorm abweichend identifiziert und gruppiert. Darüber wird die Subjektposition ‚Integrationskind’ hervorgebracht und eine fähigkeitsbezogene Binarisierung der Schüler*innenschaft angelegt. Die machtvolle Zweiteilung der Schüler*innenschaft wird über verräumlichte Praktiken verstärkt und regelmäßig reproduziert. Wie anhand des Datenmaterials nachgezeichnet werden konnte, entwickeln Schüler*innen in den derartig geprägten Umwelten ein entsprechendes Wissen über Fähigkeit: die ableistische Blockformation in ‚Integrationskinder’– Rest der Klasse sickert in die Subjektivitäten der Jugendlichen ein. Schüler*innen deuten die betreffenden Vorgänge und Denkmuster als selbstverständlichen Bestandteil des schulischen Alltags; nach über drei Jahren des Erlebens der (Wieder-)Aufführungen ableistischer Grenzmarkierungen erscheint ihnen die fähigkeitsbezogene Unterteilung der Klasse gewissermaßen ‚natürlich’, der ‚ableist divide’ zeigt sich hier als erstarrte Differenz.

Wie gezeigt wurde, spielt Raum in diesen Prozessen eine bedeutende Rolle. Durch die von den Lehrer*innen ‚en bloc’ vorgenommene Verschiebung der ‚Integrationskinder’ aus dem Klassenzimmer, das von den befragten Schülerinnen zu einem als ‚normal’ empfundenen Unterrichtsraum und entsprechenden Anforderungen an das Lerntempo synthetisiert wird, werden die Schüler*innen mit der Zuschreibung Sonderpädagogischer Förderbedarf symbolisch in das Territorium des Anormalen versetzt. Die Präsenz innerhalb der Wände des Klassenzimmers indiziert demgemäß Zugehörigkeit zur Gruppe der ‚Normalen’ - der außerhalb davon erfolgende Unterricht symbolisiert Abweichung. Die Dichotomisierung, welche die Relationen der Subjekte bestimmt, zeigt sich allerdings in weiteren verräumlichten Varianten, in denen Separation nicht über Versetzungen in einen anderen materialen Raum vollzogen wird, sondern innerhalb des Klassenzimmers spatial praktiziert wird: Zum einen über die Platzierung und Unterrichtung eines Schülers mit der Zuschreibung Sonderpädagogischer Förderbedarf an einem Extratisch und der Synthetisierung dieser räumlichen Positionierung zum ‚letzten Eck’. Zum anderen durch Praktiken der separierten Adressierung, über welche die binäre Positionierung von Schüler*innen innerhalb einer Leistungsdichotomie symbolisch reproduziert wird.

Das Machtvolle der ableistischen Markierungs- und Platzierungspraktiken zeigt sich schließlich besonders deutlich in der Raumordnung des Pausenhofs, in welcher die im Unterricht erzeugte, ableistische Relationierung der Subjekte reinszeniert wird. Die Subjektposition ‚Integrationskind’ manifestiert sich hier in der örtlichen Positionierung der Körper. Die Differenz und symbolische Grenze zwischen den Gruppen der ‚Integrationskinder’ und ihren Peers wird anhand der beträchtlichen räumlichen Distanz ersichtlich. Kognitive Fähigkeit bildet demnach den zentralen Zugehörigkeitsindikator, nach welchem die Sub-Gruppen auf dem Pausenhof sich zusammensetzen; sie dient als Platzanweiser für das Spacing der Subjekte auf dem Pausenhof.

Durch die über Raumpraktiken immer wieder vollzogene, temporäre Exklusion von der Inklusion des Klassenzimmers werden die Teilhabemöglichkeiten in weiteren Räumen von Schule beträchtlich reduziert bzw. stehen Partizipationschancen in Relation zu ableistischen Ordnungen von Unterricht. Klar zu stellen ist diesbezüglich, dass hiermit nicht eine Lesart bedient werden soll, wonach ein Zusammensein von Schüler*innen mit der Zuschreibung Sonderpädagogischer Förderbedarf per se als problematisch bzw. im Kontext von schulischer Inklusion unerwünscht ist. Schließlich kann es nicht darum gehen, imperativ spezifische soziale Konstellationen von Diversität hierbei zu führen. Problematisch ist vielmehr, dass sich die auf der sozialen Landkarte von Schule abzeichnenden Gruppierungen mit jenen gleichen, die über unterrichtliche, ableistische Praktiken in als inklusiv intendierten Settings hergestellt werden. Die sich auf den Landkarten des Pausenhofs abzeichnenden sozialen Formationen scheinen dementsprechend über die beschriebene Form von ‚differenzierendem’ Unterricht nahe gelegt zu werden.

Bemerkenswerter Weise bemächtigen sich die befragten Jugendlichen beim Reden über die ‚Integrationskinder’ einer Sprechweise, welche zunächst ‚harmlos’ wirkt, das Grausame der Dichotomisierung aber lediglich verdeckt: die Einordnung der ‚Integrationskinder’ jenseits der Fähigkeitsgrenze des ‚normalen’ Leistungsspektrums und deren marginalisierende Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen Peers. Letzterer Effekt wird allerdings erst mit der Technik des Mappings erfassbar und wäre anhand des in der schulischen Umwelt der Integrationsklasse eingeübten ‚Sprechens über’ nicht rekonstruierbar. Zwar zeigt sich in den Interviews bereits ein ableistisches Wissen. Dieses wird aber mit vordergründig egalisierenden Formulierungen verpackt und die Konsequenzen für das Miteinander bleiben dadurch verdeckt. Sichtbar werden sie allerdings in den Landkarten, worin sich der Mehrwert raumbezogener Methoden für die Erforschung von Inklusion zeigt.

Für eine Professionalisierung, über die Lehrer*innen dazu befähigt werden, gelingende inklusive Bildungsprozesse zu ermöglichen, kann anhand der in diesem Artikel in Referenz auf empirisches Material angestellten Überlegungen folgendes gesagt werden. Die rekonstruierten, fähigkeitsbasierten Raumpraktiken sind von den sie vollziehenden Lehrerinnen wahrscheinlich nicht beabsichtigt – und auch die Effekte auf die Sozialität der Schüler*innen nicht. In den aufgezeigten Praktiken spiegelt sich jedoch eine Planung und Durchführung von Unterricht, die auf dem basiert, was bereits vor einiger Zeit als ‚Zwei-Gruppen-Theorie’ (Hinz 2002) kritisiert wurde. Demnach kann hier keineswegs von einer individualisierten, differenzierten Förderung aller Schüler*innen die Rede sein. Es handelt sich bei der ableistischen Zweiteilung der Schüler*innen wahrscheinlich vielmehr um eine als pragmatisch erachtete Vorgehensweise, um ein Konzept von ‚regulärem’ Unterricht und den darin eingelagerten, pauschalisierten Lernanforderungen nicht zu stören. Die verräumlichten Praktiken basieren demnach auf einem problematischen, fähigkeitsorientierten Verständnis von inklusivem Unterricht, aber auch einem Mangel an zur Verfügung stehenden didaktischen Formaten, mithilfe derer ein tatsächliches gemeinsames Lernen und Miteinander entstehen könnte. Es bedarf hier also einer Befähigung von Pädagog*innen, in deren Rahmen ein räumlich-didaktisches Know-How für die Organisation des gemeinsamen Unterrichts sowie eine Reflexion von biographisch verinnerlichten, ableistischen Normen stattfindet. Schließlich handelt es sich bei den rekonstruierten Praktiken definitiv nicht um ein Einzelphänomen sondern eine in vielen als inklusiv intendierten Klassen durchaus als üblich zu bezeichnende Komponente von Unterricht.

Baglieri, Susan, Valle, David W., Connor, David J. & Gallagher, Deborah J. (2011), Disability Studies in Education: The need for a Plurality of Perspectives on Disability. In: Remedial and Special Education 32(4), S. 267-278

Boban, Ines & Hinz, Andreas (Hg.) (2003): Index für Inklusion. Lernen und Teilhabe in der Schule der Vielfalt entwickeln. Halle-Wittenberg, Martin-Luther-Universität

Bossaert, Goele, Colpin, Hilde, Pijl, Sip Jan & Petry, Katja (2013). Truly included? A literature study focusing on the social dimension of inclusion in education. International Journal of Inclusive Education, 17(2), 60 – 79.

Breidenstein, Georg (2004): KlassenRäume - eine Analyse räumlicher Bedingungen und Effekte des Schülerhandelns. In: Zeitschrift für qualitative Bildungs-, Beratungs- und Sozialforschung 5 (1), 87-107

Buchner, Tobias (2016): Schule, Subjektivierung und Behinderung. Eine biographieanalytische Studie zu den Regelschulerfahrungen behinderter Schüler*innen in Österreich. Universität Wien: Dissertation

Buchner, Tobias & Pfahl, Lisa (2017): Ableism und Kindheit: Fähigkeitsorientierte Praktiken in Medizin und Pädagogik. In: Platte, Andrea & Amirpur, Donja (Hg.): Handbuch inklusive Kindheiten. Opladen: Barbara Budrich (im Druck)

Buchner, Tobias, Grubich, Rainer, Fleischanderl, Ulrike, Nösterer-Scheiner, Sylvia & Drexler, Christine (2016): Inclusive Spaces: Ein partizipatorischer Forschungsansatz zur Erkundung von Schule, Differenz und Raum. In: Böing, Ursula & Köpfer, Andreas (Hg.): Be-Hinderung der Teilhabe. Soziale, politische und institutionelle Herausforderungen inklusiver Bildungsräume. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 147-157

Buchner, T., Grubich, Rainer, Fleischanderl, Ulrike, Koenig, Oliver & Nösterer-Scheiner, Sylvi (2016): Inclusive Spaces – SchülerInnen erforschen die sozialen Räume an ihren Schulen. In: Buchner, Tobias, Koenig, Oliver & Schuppener, Saskia (Hg.): Inklusive Forschung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt Verlag, 159-171

Buchner, Tobias, Pfahl, Lisa & Traue, Boris (2015): Zur Kritik der Fähigkeiten: Ableism als neue Forschungsperspektive der Disability Studies und ihrer Partner_innen. In: Zeitschrift für Inklusion online 2/2015, http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/273/256, (30.05.2017)

Butler, Judith (2014): Epilog. In: Kleiner, Bettina & Rose, Nadine (Hg.): (Re-)Produktion von Ungleichheiten im Schulalltag. Judith Butlers Konzept der Subjektivation in der erziehungswissenschaftlichen Forschung. Opladen: Verlag Barbara Budrich,181-188

Butler, Judith (2006): Response. In: British Journal of Sociology of Education 27(4), 529-534

Butler, Judith (2001): Psyche der Macht. Das Subjekt der Unterwerfung. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag

Butler, Judith (1998): Haß spricht. Zur Politik des Performativen. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag

Caduff, Corina (2009): Das einfache Anführungszeichen. Zeichen auf Distanz. In: Abbt, Christine & Kammasch, Tim (Hg.): Punkt, Punkt, Komma, Strich? Geste, Gestalt und Bedeutung philosophischer Zeichensetzung. Bielefeld: transkript, 153-162

Campbell, Fiona K. (2009): Contours of Ableism. Basingstoke: Palgrave Macmillan

Diketmüller, Rosa, Berghold, Barbara, Förster, Barbara et al. (2007): Schulfreiräume und Geschlechterverhältnisse. https://www.univie.ac.at/schulfreiraum/Dowloads/ABSCHLUSSBERICHT.pdf (24.01.2017)

Foucault, Michel (2012): Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit I. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag

Foucault, Michel (1994): Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag

Frostad, Per, Mjaavatn, Per E., & Pijl, Sip J. (2011): The stability of social relations among adolescents with special educational needs (SEN) in regular schools in Norway. In: London Review of Education, 9(1), 83–94.

Gottwald, Claudia (2009): „Lachen über das Andere. Eine historische Analyse komischer Repräsentationen von Behinderung“, Bielefeld: transcript

Hinz, Andreas (2002): Von der Integration zur Inklusion- terminologisches Spiel oder konzeptionelle Weiterentwicklung? In: Zeitschrift für Heilpädagogik 53, http://bidok.uibk.ac.at/library/hinz-inklusion.html, (23.06.2017)

Huber, Christian & Wilbert, Jürgen (2012): Soziale Ausgrenzung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und niedrigen Schulleistungen im gemeinsamen Unterricht. In: Empirische Sonderpädagogik, 2, 147-165

Kelle, Helga (2001): Ethnographische Methoden und Probleme der Triangulation – am Beispiel der Peer Culture Forschung bei Kindern. In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation 21(3), 192-208

Löw, Martina (2015): Raumsoziologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp (7. Auflage)

Maskos, Rebecca (2015): Ableism und das Ideal des autonomen Fähig-Seins in der kapitalistischen Gesellschaft. In: Zeitschrift für Inklusion online 2/2015, http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/277/260, (23.07.2017)

Maskos, Rebecca (2015): Ableism und das Ideal des autonomen Fähig-Seins in der kapitalistischen Gesellschaft. In: Zeitschrift für Inklusion online 2/2015, http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/277/260, (23.07.2016)

Mecheril, Paul & Plößer, Melanie (2009): Differenz. In: 2009: Differenz. In: Andresen, Sabine, Casale, Rita, Gabriel, Thomas, Horlacher, Rebekka, Larcher Klee, Sabina & Oelkers, Jürgen (Hg.): Handwörterbuch Erziehungswissenschaft. Weinheim: Beltz, 194-208

Meißner, Hanna (2015): Studies in Ableism – Für ein Vorstellungsvermögen jenseits des individuellen autonomen Subjekts. In: Zeitschrift für Inklusion Online 2/2015, http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/276/259, (30.05.2017)

Meißner, Hanna (2010): Jenseits des autonomen Subjekts. Zur gesellschaftlichen Konstitution von Handlungsfähigkeit im Anschluss an Butler, Foucault und Marx. Bielefeld: transcript

Platte, Andrea (2008): Inklusive Bildungsprozesse – Teilhaben am Lernen und Lehren in einer Schule für alle. In: Rihm, Thomas (Hg.): Teilhaben an Schule. Zu den Chancen wirksamer Einflussnahme auf Schulentwicklung. Wiesbaden: VS-Verlag, 39-52

Richter, Sophia & Friebertshäuser, Barbara (2012): Der schulische Trainingsraum – Ethnographische Collage als empirische, theoretische und methodologische Herausforderung. In: Friebertshäuser, Barbara u.a. (Hg.): Feld und Theorie. Herausforderungen erziehungswissenschaftlicher Ethnographie. Opladen: Barbara Budrich, 71-88

Rose, Nadine (2012): Migration als Bildungsherausforderung. Subjektivierung und Diskriminierung im Spiegel von Migrationsbiographien. Bielefeld: transcript

Smyth, Fiona, Shevlin, Michael, Buchner, Tobias, Biewer, Gottfried, Ferreira, Miguel, Flynn, Paula, Latimier, Camille, Rodriguez Diaz, Susanna, Šiška, Jan, Toboso-Martín, Eduardo (2014): Inclusive education in progress: policy evolution in four European countries. - In: European Journal of Special Needs 29(4), 433-445

Schwab, Susanne (2015b): Social dimensions of inclusion in education of 4th and 7th grade pupils in inclusive and regular classes: Outcomes from Austria. In: Research in developmental disabilities 43(2), 72-79

Schwab, Susanne & Gebhardt, Markus (2016): Stufen der sozialen Partizipation nach Einschätzung von Regel- und Integrationslehrkräften. In: Empirische Pädagogik 30 (1), 43-66

Wolbring, Gregor (2012): Expanding Ableism: Taking down the Ghettoization of Impact of Disability Studies Scholars. In: Societies 2012, 2, 75–83

[2] Mitglieder des Forschungsteams waren Daniela Buchmayr, Christine Drexler, Ulrike Fleischanderl, Rainer Grubich, Sylvia Nösterer-Scheiner, Ivana Klopprogge, Grace Park, Jakob Rieder und Ulrike Fleischanderl – denen an dieser Stelle für ihr großartiges Engagement gedankt sei.

[3] Hier handelt es sich – ebenso wie bei den nachfolgenden Namen – um ein Pseudonym.