Jürgen Tscheke:Inklusive Didaktik – konstruktivistisch, entwicklungslogisch, themenzentriert-interaktionell

Abstract: Zunächst wird auf der Basis des Index für Inklusion (Booth/Ainscow 2011) die zentrale Bedeutung des Beziehungsaspektes in inklusiven Lehr-Lernprozessen benannt. Davon ausgehend wird das Konzept der Themenzentrierten Interaktion (Cohn 1975) in seinen zentralen Aussagen vorgestellt. Im Diskussionsteil werden einzelne Aspekte der TZI zur Entwicklungslogischen Didaktik (Feuser 1989) und zur Inklusiven Didaktik (Reich 2014) in Beziehung gesetzt bzw. abgegrenzt.

Stichworte: Inklusion; inklusive Didaktik; inklusiver Unterricht; Heterogenität; Themenzentrierte Interaktion; Beziehungsaspekt

Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Didaktik auf der Basis der Themenzentrierten Interaktion

- Diskussion

- Zusammenfassung und Ausblick

- Literatur

1. Einleitung

Inklusion als gesamtgesellschaftlicher Prozess vollzieht sich in einer Vielzahl sozialer Teilbereiche, wobei eine Fokussierung auf die Inklusion in pädagogischen Arbeitsfeldern zu konstatieren ist. Schulische Inklusion hebt ab auf das gemeinsame Lernen von Kindern und Jugendlichen mit unterschiedlichsten Merkmalen, Voraussetzungen, Bedürfnissen und Bedarfen. Im Kontext von Unterricht führt dies auf Seiten der Lehrpersonen zu der Notwendigkeit, pädagogische und didaktische Fähigkeiten zu entwickeln und zu entfalten, die dieser mannigfaltigen Heterogenität in einem gemeinsamen Planungs-, Entwicklungs- und Reflexionsprozess zunehmend gerecht werden (Booth/Ainscow 2011, Hinz 2013).

„Veränderte gesellschaftliche Anforderungen an die Schule wie auch ein neues Lehr- und Lernkonzept verwandeln derzeit […] die Regelschulen mit sehr selektiven Bildungsgängen nach und nach in inklusive Schulen“ (Reich 2014, 9). Zwar hat die Inklusion bereits begonnen (vgl. Walter-Klose 2015, 111), doch steht dieser Veränderungsprozess, folgt man den Ausführungen von Hinz (2013), noch relativ weit am Anfang.

Konstruktivistisch orientierte Didaktiken (z. B. Reich 2008, Hansen 2010) weisen auf die immense Bedeutung des Beziehungsaspektes für gelingende Lehr-Lernprozesse hin. Beziehungen, insbesondere vor dem Hintergrund von zunehmender Heterogenität, müssen gestaltet werden. Eine heterogene Lerngruppe ist nicht von sich aus inklusiv. Die normativen Anforderungen des Index für Inklusion (Booth/Ainscow 2011, 161ff) verdeutlichen die Gestaltungserwartungen an inklusiven Unterricht auf der Beziehungsebene:

Dimension C: Evolving inclusive practices, C2: Orchestrating learning

Indicator C 2.3: „Children are encouraged to be confident critical thinkers. […]

a) Do staff support each other to be confident critical thinkers?

b) Is it understood that dialogue works best when people set aside differences of power and perceived status? [...]

e) Are debates encouraged so that people get to hear, and practise expressing, points of view other than their own? [...]

x) Is particular attention paid to helping those who are shy about speaking up, to make a

contribution? [...]“ (ebd. 161)

Indicator C 2.5 „Children learn from each other. […]

a) Do children see helping each other as routine?

b) Is everyone encouraged to listen carefully to others without interruption? [...]

g) Do lessons regularly contain opportunities for group work? […]

j) Do group learning activities draw on the differences in children’s knowledge and experience, such as of countries, local geography and family histories? […]

r) Do children enjoy learning through group activities? [...]” (ebd. 163)

Indicator C 2.8 „Discipline is based on mutual respect. […]

c) Do children help teachers to create an atmosphere that supports learning? […]

g) Is discipline seen to depend on good relationships with children? […]

m) Do children contribute their ideas for improvement when children are inattentive in lessons? […]

q) Do children help to calm others down rather than wind them up when they are troubled or disturbing lessons? […]

s) Are there clear procedures, understood by children and teachers, for responding to extremes of challenging behaviour? […]” (ebd. 166)

Wie sollen Lehrerinnen und Lehrer diesen Anforderungen gerecht werden?

„An der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis haben […] didaktische Modelle als Instrument der Erfassung, Analyse, Planung, Durchführung und kritischen Reflexion wesentlichen Einfluss auf die Gestaltung der Wirklichkeit von Schule und Unterricht“ (Markowetz 2012, 145). Kron (vgl. 2004, 68) identifiziert für den deutschsprachigen Raum 40 didaktische Ansätze bzw. Modelle. Markowetz (2012) trifft eine Auswahl von 10 didaktischen Modellen, denen er einerseits eine Bedeutung für den gemeinsamen Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderung beimisst und andererseits Potenzial im Umgang mit Heterogenität zuspricht. Um den heterogenen Lern- und Entwicklungsbedürfnissen von Schülerinnen und Schülern in inklusiven Kontexten gerecht zu werden, bedarf es didaktischer Modelle, die das Primat der Inhalte als Basis der unterrichtlichen Homogenisierung überwinden und zu einer Gleichwertigkeit von Inhalten, Lerngruppe und Kind führen (Hinz 1993).

Unterricht zumal unter der Bedingung der Heterogenität erscheint derart komplex, dass eine Didaktik allein nicht ausreicht. Mit Hinz (vgl. 1993, 330) sollte eine inklusive Didaktik zumindest Teilantworten auf folgende Frage finden: Wie können Schülerinnen und Schüler mit ihren individuellen Möglichkeiten und Grenzen an vorgegebenen oder gemeinsam entwickelten Inhalten innerhalb eines Gesamtprozesses in einer heterogenen sozialen Gruppe teilhaben und beides (also die Inhalte und den Gruppenprozess) für sich individuell nutzen?

Um sich einer möglichen Antwort auf diese Frage zu nähern, wird im folgenden (zweiten) Abschnitt das Konzept der Themenzentrierten Interaktion (Cohn 1975, Farau/Cohn 1984, Reiser 2006, Tscheke 2013) in seinen Orientierungsebenen ausgeführt. Die TZI fokussiert und operationalisiert Interaktionen im Kontext von Lehr-Lernsituationen und unterstützt in Haltung und Methode individuelles Lernen in heterogenen Gruppen. Sie besitzt damit enormes Potenzial für Planung, Durchführung und Reflexion von Unterricht unter inklusiven Bedingungen. Das spezifische Wissen der TZI wird im darauffolgenden (dritten) Abschnitt in einen Bezug zu zwei etablierten didaktischen Konzepten gebracht, der Entwicklungslogischen Didaktik (Feuser 1989, 2009) und der Inklusiven Didaktik (Reich 2012, 2014). Das Gemeinsame der drei Konzepte ist die konstruktivistische Sichtweise, die bei Feuser und Reich explizit und bei Cohn implizit ist. Aus dem gemeinsamen konstruktivistischen Paradigma ergibt sich eine (gemeinsame) nicht simplifizierende und individualisierende Sichtweise auf die Lernenden: Es wird nicht von typischen Lern- und Verhaltensmustern einer (gedachten) Mehrheit von Schülerinnen und Schülern ausgegangen, sondern von deren Unterschiedlichkeit, Vielschichtigkeit und Ambivalenz. Die drei Didaktiken unterbreiten vergleichbare, jedoch im Detail unterschiedliche Vorschläge für die Verknüpfung von Inhalts- und Beziehungsebene. Aufgrund dieser beiden Eigenschaften, der Vergleichbarkeit in den Grundannahmen und der Unterschiedlichkeit im konkreten Vorgehen wird von einer guten Kombinierbarkeit der drei Ansätze und damit einer Bereicherung inklusiven didaktischen Vorgehens ausgegangen.

2. Didaktik auf der Basis der Themenzentrierten Interaktion

Immer wenn Menschen gemeinsam an bestimmten Inhalten arbeiten, be- und entstehen individuelle und soziale Bedürfnisse. Diese im Kontext der Umfeldbedingungen zu beachten, dafür stellt die Themenzentrierte Interaktion (TZI) nach Ruth C. Cohn sowohl Haltung als auch Methoden zur Verfügung. In ihrer Weiterentwicklung durch eine Vielzahl weiterer Autoren (siehe bspw. das 2009 erschienene Handbuch von Schneider-Landolf u.a.) lässt sich die TZI als ein professionelles pädagogisches Konzept beschreiben, mit dessen Hilfe schülerzentrierter Unterricht unter besonderer Beachtung der Beziehungsdynamik didaktisch (also auf den Ebenen Planung, Realisierung und Reflexion) gestaltet werden kann (vgl. Reiser 2014, 69; Lotz 2014, 86).

Cohn selbst bietet kein ausgearbeitetes theoretisches Fundament, sondern eine Systematik auf pragmatischer Ebene, die zum Zweck einer wissenschaftlichen Kommunikation, zur Vermittelbarkeit in der pädagogischen und therapeutischen Ausbildung sowie zur Wiederholbarkeit in der Praxis durch unterschiedliche Autoren weiterentwickelt wurde (u.a. Matzdorf/Cohn 1983, Reiser 1995, Rubner 2008, Reiser 2014).

2.1 Einflussbereiche der TZI

Die TZI kann wie viele, der im Kontext der Humanistischen Psychologie entstandenen Ansätze, als eklektisch bezeichnet werden. Eine einheitliche, in sich geschlossene Theorie der TZI gibt es nicht und ist vor dem Hintergrund komplexer pädagogischer Situationen auch nicht notwendig. In diesem Abschnitt wird deshalb von Einflussbereichen gesprochen. Das Wertesystem der TZI ist untrennbar mit dem Leben Cohns verknüpft, weshalb in einem ersten Schritt auf frühe biografische Erfahrungen Cohns eingegangen wird. Psychoanalyse und Humanistische Psychologie sind als die beiden Bezugssysteme der TZI anzusehen und werden danach ausgeführt.

Frühe biografische Erfahrungen

Ruth Charlotte Cohn (1912 – 2010) entstammt einer jüdischen Familie. Sie begann zunächst in Berlin Psychologie zu studieren, emigrierte jedoch aufgrund der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten und die beginnenden Judenverfolgungen 1933 in die Schweiz und 1941 in die USA. Sie studierte an der Züricher Universität Psychologie, Pädagogik, Theologie, Literatur sowie Philosophie und absolvierte eine psychoanalytische Ausbildung (Farau/Cohn 1984). Zu den fundamentalen und erschütternden Erfahrungen dieser Zeit gehören die Entrechtung der Juden mit den Nürnberger Gesetzen, der Judenpogrom von 1938, die Annektierung der Tschechoslowakei und der Beginn des Zweiten Weltkrieges mit dem Überfall auf Polen (Johach 2009). Diese Grenzerfahrungen sind wesentlich für die normativen Grundlegungen der TZI, wie sie in den folgenden Abschnitten dargestellt werden. (Farau/Cohn 1984).

Einflüsse durch die Psychoanalyse

Mit Rubner (vgl. 2009, 33) lassen sich drei Definitionsbereiche der Psychoanalyse abgrenzen. Die Psychoanalyse ist erstens eine Untersuchungsmethode, die sich um das Erkennen unbewusster Bedeutungen von Gefühlen, Handlungen und Fantasien bemüht. Sie ist zweitens eine Interventionsmethode, die Deutungen von Widerständen, Übertragungen, Wünschen und Ängsten des Patienten vornimmt. Und die Psychoanalyse ist drittens insofern als Theorie zu verstehen, als dass sie die psychoanalytischen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden systematisiert.

Auch wenn das Ich in der Psychoanalyse lediglich als schwacher Vermittler zwischen Trieben (Es) und Gewissen (Über-Ich) erscheint, ist die starke Beachtung subjektiven Erlebens und Erfahrens als wichtiges Verdienst der Psychoanalyse anzusehen (Stein 2005) und wurde im sog. Chairpersonpostulat von Cohn entsprechend aufgegriffen. Aufgrund von Erfahrungen insbesondere in der Kindheit wird das aktuelle Geschehen subjektiv interpretiert. Diese subjektiven Bedeutungszuschreibungen gehen mit einer als Übertragung bezeichneten, häufig nicht bewussten Wiederholung der Vergangenheit einher. Der komplementäre Vorgang der Gegenübertragung meint die Übertragung früher Erlebnisse der Leitungsperson auf einzelne Gruppenmitglieder.

Widerstände, die die Fortsetzung einer Therapie scheinbar stören und deshalb prioritär zu bearbeiten sind, gehören seit Freud (vgl. 1900, 521) zu einer psychoanalytischen Diagnostik. Sie werden im sog. Störungspostulat der TZI berücksichtigt. In der Psychoanalyse ist man um die Deutung von Widerständen und Übertragungen des Patienten bemüht. In der TZI wird mit Deutungen eher zurückhaltend umgegangen. Stattdessen gilt es, derartige Phänomene zu erkennen, durch reifere Beziehungsformen zu ersetzen und so humanere Lern- und Arbeitsprozesse in Gruppen zu unterstützen (Rubner 2009).

Auf dem Weg von der Psychoanalyse hin zur TZI hat Cohn die Bearbeitung von persönlichen und Beziehungsthemen um die Arbeit an Sachthemen ergänzt. Die Interaktion zwischen Therapeut und Patient wurde auf Gruppensituationen ausgeweitet. Und schließlich hat Cohn durch die Beachtung institutioneller und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen (Globe) die Kontextfaktoren in ihr System integriert.

Einflüsse durch die Humanistische Psychologie

Die Humanistische Psychologie etablierte sich als sog. „dritte Kraft“ in Abgrenzung zu Behaviorismus und Psychoanalyse. Die Veränderung der Perspektive führte von der defizitorientierten Konzentration auf Reize bzw. Triebe hin zu einer wachstumsorientierten Betonung des kreativen und sozialen Potenzials des Menschen (vgl. Johach 2009, 303).

In Anlehnung an Kriz (vgl. 2007, 161) und Hutterer (vgl. 1998, 130 ff) sollen die wesentlichen Grundannahmen der Humanistischen Psychologie in vier Punkten zusammengefasst werden:

Autonomie und soziale Interdependenz: Der Mensch besitzt die Fähigkeit, sich trotz biologischer und emotionaler Abhängigkeit in Richtung Unabhängigkeit von äußerer Kontrolle zu bewegen. Das aktive Selbst des Menschen ist zunehmend in der Lage, die eigene Entwicklung zu gestalten. Freiheit und Verantwortlichkeit sind jedoch immer auch bezogen auf die Gemeinschaft. Somit ist Selbstverantwortung interdependent verknüpft mit sozialer Verantwortung.

Selbstverwirklichung: Neben der organismischen Regulation nach dem Homöostase-Prinzip (Reduktion von Bedürfnisspannung zugunsten eines Gleichgewichtes) folgt der Mensch auch anti-homöostatischen Bestrebungen, die auf Unsicherheit und Risikobereitschaft gerichtet sind und als Selbstaktualisierungstendenzen bzw. Wachstumsbedürfnisse beschrieben werden.

Ziel- und Sinnorientierung (Intentionalität): Unter Bezugnahme auf humanistische Wertvorstellungen wird die Fähigkeit eines Richtungsbewusstseins postuliert. Über die unmittelbare materielle Existenz hinaus werden menschliche Handlungen grundsätzlich intentional gesehen. Entweder wird dem Menschen ein angeborener Wertesinn zugeschrieben oder zwei interdependente menschliche Entwicklungstendenzen postuliert: eine gewisse Konstanz der Persönlichkeit zu erhalten und gegen Veränderungen zu schützen sowie Grenzen der eigenen Persönlichkeit zu erfassen und zu erweitern. Im Gegensatz zur Psychoanalyse, die das Unterbewusstsein als Triebfeder menschlicher Entwicklung ansieht, werden Möglichkeit und Bedeutung der Bewusstheit menschlichen Verhaltens betont.

Ganzheit: Dieses Konzept taucht mehrfach auf – (1) als Existenzmerkmal des Menschen unter Beachtung von Gefühlen, Verstand, Körper und Umfeld; (2) als Ergebnis der Gestaltpsychologie des frühen 20. Jahrhunderts, die für menschliche Wahrnehmung und Denken ganzheitliche Informationsverarbeitung, Tendenz zur Vollständigkeit bzw. eine natürliche Tendenz zu geschlossenen Gestalten annimmt sowie (3) als wissenschaftstheoretisches Verständnis, nach dem der Forscher als Subjekt Bestandteil einer jeden wissenschaftlichen Untersuchung ist.

2.2 Systematik der TZI

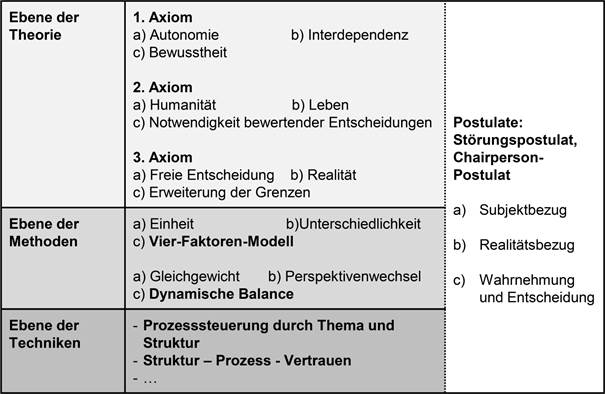

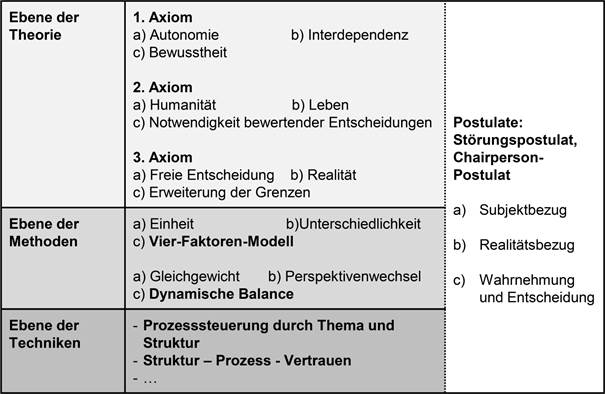

Aufgrund der Analogiebildung zu didaktischen Ebenen soll an dieser Stelle der Strukturierungsvorschlag von Reiser (vgl. 1995, 15f) genutzt werden, um die TZI-Systematik vorzustellen. Reiser differenziert in Theorien, Methoden und Techniken. Theorien geben der Praxis Werte- und Zielorientierungen vor und ermöglichen Reflexion, Weiterentwicklung, Legitimation und Abgrenzung. Hier sind die Paradigmata anthropologischer, ethischer, philosophischer und politischer Art verortet. Innerhalb der TZI sind hier die drei Axiome zu benennen. Auf der Ebene der Methoden hält die Didaktik Vorschläge für Planung, Ablauf und Reflexion von Lehr-Lernsituationen bereit. Diese implizieren Entscheidungshilfen bei Fragen der Auswahl und Strukturierung von Curricula, der Gestaltung von Lernprozessen Einzelner oder von Gruppen und den Rollen von Lehrpersonen innerhalb dieser Prozesse. Sie sind in ihrem Streben nach Allgemeingültigkeit noch zu abstrakt, um die Ausgestaltung konkreter Situationen zu ermöglichen. Die TZI hält auf dieser Ebene das sog. Vier-Faktoren-Modell und das Prinzip der dynamischen Balance vor. Auf der Ebene der Techniken befinden sich konkrete Vorgehensweisen, wie bspw. Arbeits- und Sozialformen, die fach- und situationsspezifisch sein können und permanent angepasst werden müssen. TZI-spezifische Techniken sind die Prozesssteuerung durch Thema und Struktur sowie die Beachtung des Zusammenhangs zwischen Struktur, Prozess und Vertrauen.

Abb. 1: Orientierungsebenen der TZI (in Anlehnung an Reiser 1995, 17 und Schneider-Landolf 2009b, 75)

2.2.1 Ebene der Theorie - Axiome und Postulate

Die drei Axiome werden von Cohn (vgl. Farau/Cohn 1984, 357) als subjektiv ausformulierbare Grundsätze an die Spitze des Systems gesetzt. In ihrer Denkstruktur sind die Axiome dialektisch aufgebaut, indem durch These (a) und Gegenthese (b) Paradoxien untersucht und in eine Synthese (c) produktiv überführt werden (vgl. Reiser 2014, 71). Die Tatsache, dass die Axiome individuelle Wahrnehmungen und Entscheidungen in den Mittelpunkt stellen, kann als konstruktivistische Sichtweise gekennzeichnet werden (vgl. Reiser 2010, 57; 2014, 71). Die Postulate sind als Konkretisierungen der Axiomatik verstehbar und als Aufforderungen formuliert, die handlungsleitende Methodik und situationsspezifische Techniken leitbildartig durchziehen. Sie sind in Abbildung 1 parallel zu den Orientierungsebenen angegeben, werden jedoch von Cohn (vgl. 1975, 120 ff; 1984, 358 ff) direkt nach den axiomatischen Ausführungen erläutert.

Die menschliche Entwicklung steht im Spannungsfeld von Autonomie und Interdependenz und ist durch Bewusstmachung gestaltbar (1. Axiom[1]). Diese Bewusstheit kann erreicht werden durch Beachtung und Wertschätzung der eigenen Gefühle und Gedanken und deren (zunehmend erlernbare) verantwortungsvolle Kommunikation nach außen. (1. Postulat[2], weitere Ausführungen siehe Abschnitt 3.2). In beiden erstplatzierten Aussagen wird die Ganzheit des Menschen in seinen physischen, emotionalen und kognitiven Bedürfnissen hervorgehoben. Sie steht für die menschliche Autonomie. Die Gegensatzeinheit von Autonomie und Zugehörigkeit zieht sich als grundlegendes Denkmuster durch das gesamte TZI-Konzept. Aus heutiger Sichtweise ist dieser Ansatz als „systemisch“ zu kennzeichnen (siehe auch Reiser 1995, 18).

Selbstverantwortung und Respekt vor dem Wachstum anderer führen zu Werteentscheidungen (2. Axiom[3]). Die Verantwortung für das soziale Miteinander liegt bei jedem einzelnen. Dies gilt vor allem in einer Zeit, in der vieles als machbar gilt. Über die Grenzen des Machbaren hat die Gemeinschaft immer wieder neu zu befinden (Langmaack 2004). Aus heutiger Sicht würde man formulieren: ethische Entscheidungen werden „ko-konstruiert“.

Das Aufeinandertreffen von individuellen und Gruppenbedürfnissen ist stets auch mit Störungen verbunden (2. Postulat[4], weitere Ausführungen siehe Abschnitt 3.1). Sie sind als ständiger Bestandteil von Gruppenprozessen anzusehen und nicht als unerwünschte Nebenwirkung, können sie doch auch auf verdeckte Bedürfnisse der Teilnehmenden hinweisen. Das Postulat fordert dazu auf, Störungen anzuerkennen und zu beachten. Die Entscheidung über eine Bearbeitung ist situativ zu treffen.

Entscheidungsfähigkeit unterliegt individuellen und sozialen Grenzen, die erweiterbar sind (3. Axiom[5]). Dieses Axiom weist einerseits auf die Bedeutung vorgegebener Grenzen für die freie Entscheidung hin. Andererseits betont es Entscheidungsspielräume zwischen Allmacht und Ohnmacht und erweitert damit die vorangegangenen Axiome. Vorschläge, ein drittes Postulat mit der Aufforderung zu gesellschaftspolitischem Engagement zu etablieren, setzten sich innerhalb der TZI-Diskussion der 1990er Jahre nicht durch (von Kanitz 2009).

Die bisher besprochenen theoretischen Aspekte bilden die ethische Basis des TZI-Systems, die auch als Haltung bezeichnet wird. Mit Kron (2004, 126) werden unter dem Begriff der Haltung „…individuelle Dispositionen und Motivationen, Gefühle, Strategien…“ verstanden, die durch eine soziale Werteorientierung ihre Richtung erhalten. Diese Werteorientierung kulminiert in einem Menschenbild als Leitbild für die pädagogische Praxis. In der TZI wird die Wichtigkeit der Haltung als Kontaktbedingung und deren Vorrang vor bzw. Kompatibilität mit methodischen Fragestellungen betont.

2.2.2 Ebene der Methoden

Das sog. Vier-Faktoren-Modell als das wichtigste Methodenelement der TZI (vgl. Farau/Cohn 1984, 343f) dient der Planung, Prozesssteuerung und Reflexion auf der Interaktionsebene. Es wird von Lotz (2014) um vier Leitideen erweitert, die die einzelnen Faktoren miteinander verbinden und jeweils für visionäre Zielerfüllungen stehen.

Abb. 2: Vier-Faktoren-Modell der TZI ergänzt um die vier Leitideen nach Lotz (2014)

Lernprozesse in Gruppen werden von den vier Faktoren Ich, Wir, Es und Globe beeinflusst. Reiser (2010, 62) schlägt auf der Grundlage des Konstruktivismus vor, die vier Faktoren als „… inhaltlich noch nicht gefüllte [...] Platzhalter“ anzusehen, die in Abhängigkeit vom Anwendungskontext mit Bedeutung versehen werden.

Der Faktor Ich symbolisiert jeden einzelnen Lernenden bzw. jede einzelne Lehrperson mit den jeweiligen körperlichen Möglichkeiten, Wahrnehmungen, Emotionen und Kognitionen, die sich auf das eigene Selbst, andere Menschen und das Umfeld richten. Das Wir steht für die Lerngruppe in ihrer Dynamik und den sich in ihr abspielenden Prozessen von Sympathien, Vertrauen, Rivalitäten und Konflikten. Mit dem Faktor Es werden innerhalb des Unterrichts Bildungsinhalte bezeichnet. Der Globe steht begrifflich für die jeweiligen Kontexte, in die die anderen drei Faktoren eingebettet sind.

Die vier Leitideen Bildung, Begegnung, Kooperation und Verantwortung - in den Verhältnissen fungieren als normative Bezüge zwischen den jeweiligen Faktoren. Gleichsam wird die übergeordnete Bedeutung des 1. Axioms, das die dialektische Beziehung von Autonomie und Interdependenz aufgreift, konkretisiert. Die Leitidee Bildung auf der Ich-Es-Verbindung befindet sich im Spannungsfeld zwischen Konstruktion (aktive Aneignung, im Sinne von Autonomie) und Instruktion (Übernahme von Bildungsinhalten, im Sinne von Interdependenz). Die Leitidee zur Ich- Wir- Verbindung heißt Begegnung, die in der Dynamik zwischen Abgrenzung und Zugehörigkeit stattfindet. In (heterogenen) Lerngruppen können bewusste Setzungen von Sozialformen vielfältige Begegnungen der Lernenden initiieren. Auf der Wir-Es-Verbindung liegt die Leitidee Kooperation, also das gemeinsame Tätigwerden an Sachverhalten. Insbesondere in der Entwicklung (und deren didaktischer Operationalisierung) dieser „... Fähigkeit, gemeinsame Absichten in Bezug auf etwas zu verfolgen und dafür soziale Verbindlichkeiten [...] einzugehen“ (Lotz 2014, 120), liegen Chance und Vision der Inklusion. Hier ist auch eine Vertiefung des Ansatzes „Kooperation am gemeinsamen Gegenstand“ von Feuser zu sehen. Als Leitidee für die Verbindung der drei anderen Faktoren (Ich, Wir, Es) mit dem Globe formuliert Lotz Verantwortung - in den Verhältnissen. Lehrende und Lernende tragen einzeln und zusammen Verantwortung für Handlungen bzw. Unterlassungen in den jeweiligen Kontexten.

Die benannten vier Faktoren sind in Gruppen, die eine inhaltliche Aufgabe zu bearbeiten haben, per se vorhanden. Sie müssen und können deshalb jedoch nicht in einer Arbeitseinheit in gleichen Anteilen vorkommen. Das didaktische Prinzip der dynamischen Balance steht sowohl für das Beachten und Herstellen eines kontextbezogenen Gleichgewichtes der vier Faktoren als auch für den bewussten Perspektivenwechsel (Reiser 1995). Eine wichtige planerische und v.a. prozessbegleitende Aufgabe der Leitungsperson besteht darin, einer Stagnation der Faktorengewichtung entgegenzuwirken. Im Kontext von Unterricht und Schule ist schon allein aufgrund der Curricula eine Übergewichtung der Sachebene beobachtbar. Persönlich bedeutsames Lernen gelingt jedoch nur unter Beachtung der Möglichkeiten, Grenzen und Vorbedingungen der einzelnen Lernenden. Lernen in Gruppen vollzieht sich unter Interaktionsbedingungen die entwickelt werden können und müssen. Distale und proximale Rahmenbedingungen ermöglichen und erschweren Unterricht insbesondere aus der Perspektive der Inklusion.

2.2.3 Ebene der Techniken

Die dynamische Balance wird im Unterricht vor allem über Themen und Strukturen realisiert (für Beispiele siehe Tscheke 2013). „Das Thema wird als Mittelglied zwischen Individuum und Gruppe behandelt. Wenn alle Personen, jeder in seiner Art, sich zur gleichen Zeit auf denselben Inhalt eines Themas beziehen, ist der Zusammenhalt der Gruppe erreicht (Cohn 1975, 117).

Ein TZI-Thema wird zumeist von der Lehrperson formuliert und in eine dafür vorgesehene Arbeitsphase eingebracht. Die zu bearbeitende Aufgabe ist im Thema zu einer prägnanten Äußerung ausformuliert und hat das Ziel, jeden einzelnen Lernenden für die Beteiligung am Arbeitsprozess zu motivieren. Dabei wird der Versuch unternommen, einen persönlichen Bezug zur individuellen Lebenswelt der Beteiligten herzustellen. Häufig wird mit dem Thema ein Schwerpunkt auf einen Faktor (Es-Themen, Ich-Themen, Wir-Themen, Globe-Themen) oder zwischen zwei Faktoren gelegt, um mit einem anderen Thema in einer darauffolgenden Arbeitsphase den bereits angesprochenen Perspektivenwechsel herbeizuführen. So kann aus einem Ich-Es-Thema[6] in der darauffolgenden Unterrichtsstunde ein Ich-Wir-Thema[7] werden, bei dem die Schülerinnen und Schüler sich über ihre Erfahrungen austauschen.

Strukturen im Sinne von Arbeits- und Sozialformen sind eng an das TZI-Thema gekoppelt. Bei den Sozialformen sind sowohl die Gruppengröße (einzeln, zu zweit, Kleingruppe, Halbplenum, Plenum) als auch die Art und Weise ihres Zustandekommens (freie Wahl der Gruppenmitglieder, Zusammensetzung nach bestimmten Kriterien, zufällige Zusammensetzung, durch die Leitung bestimmte Zusammensetzung) bewusste Leitungsentscheidungen im Sinne der Dynamischen Balance. Ebenso verhält es sich mit den Arbeitsformen als den erwünschten Handlungen der Lernenden, für die in der TZI keine Spezifika entwickelt wurden.

Für die Gestaltung der Interaktionen innerhalb von Lerngruppen liegen vielfältigste TZI-bezogene Erfahrungen, Überlegungen und Modelle vor. Rubner/Rubner (1992) legen ein psychoanalytisch orientiertes Phasenmodell für die Entwicklung von Gruppen vor (siehe auch Klein 2002). Langmaack (2004) bündelt Überlegungen und Erfahrungen zur Entwicklung von Gruppen aus Einzelpersonen. Burkhard/Schneider-Landolf (2009) legen ein Modell zur Entwicklung von Teams in beruflichen Kontexten vor (siehe Abschnitt 3.2). Die sog. Hilfsregeln (Cohn 1974, 124 ff) können einen angemessenen Interaktionsstil unterstützen. Tscheke (2013) implementiert die Vertrauenstheorie von Schweer in das TZI-Konzept.

Für die Darstellung des Zusammenwirkens von Strukturen, Prozessen und Vertrauen hat sich in der TZI ein zweites Dreieck etabliert.

Abb. 3: Struktur Prozess Vertrauen (nach Sperber 2009)

Als wichtige Voraussetzung für selbst gesteuertes Lernen in Gruppenkontexten werden in der TZI ein Mindestmaß an Sicherheit und damit Angstfreiheit angenommen. Ausgehend von der Hypothese, dass verlässliche Strukturen Freiheit ermöglichen (Farau/Cohn 1984) werden diese bewusst genutzt, um eine klare Orientierung der Lernenden zu ermöglichen. Unter Strukturen sind Arbeits- und Sozialformen auf einem Kontinuum zwischen Offenheit und Geschlossenheit zu verstehen (siehe auch die sehr interessanten Ausführungen von Hallitzky 2002). Strukturentscheidungen orientieren sich an den einzelnen Lernenden, dem Gruppenprozess und den Lerninhalten und weniger an externen Kriterien (z.B. Frontalunterricht aufgrund von empfundenen Lehrplandruck oder Freiarbeit als ,pädagogischer Trend'). Das bedeutet bspw. auch, dass zu einem gegebenen Zeitpunkt nicht alle Lernenden in der gleichen Sozialform arbeiten müssen. Das Konzept der TZI geht davon aus, dass am Beginn von Vertrauensprozessen Halt gebende Strukturen stehen. Mit zunehmender Kooperation der Gruppenmitglieder entwickeln sich Ansätze von Vertrauen. Offenere Strukturen ermöglichen lebendigere Kooperationsprozesse, die auch Konflikte zutage fördern bzw. ermöglichen. Öffnung der Strukturen, Vertrauensentwicklung und graduell lebhafter werdende Austausch- und Kooperationsprozesse sind eng miteinander verknüpft. Bei ausreichendem Vertrauen in die Lehrperson können aus dem Vertrauen in die Verlässlichkeit der Struktur lebendigere Kooperationsprozesse entstehen. Ziel und Kernstück dieser spiralförmigen Entwicklung ist das Vertrauen der Lernenden in die eigenen Fähigkeiten und die der Lerngruppe.

3. Diskussion

3.1 Gemeinsamkeiten in den Grundannahmen

System/Umwelt, Autonomie/Interdependenz, Subjekt/Objekt

Feuser (1989, 22f, 1999, 7) und Reich (2014, 48ff) berufen sich auf Konstruktivismus und Systemtheorie, um ihre didaktischen Konzepte theoretisch zu fundieren. Aus der systemisch-konstruktivistischen Perspektive wird das System-Umwelt-Verhältnis mit den Begriffen operationale Geschlossenheit und informationelle Offenheit beschrieben. Da Systeme operational geschlossen und strukturdeterminiert sind, können Zustandsänderungen von Außen nur angeregt (perturbiert) werden (vgl. Maturana/Valera 1987, 27). „Wir haben es im Feld von Erziehung, Bildung und Unterricht mit Menschen zu tun, von denen jede und jeder einzelne unter seinen je individuellen Ausgangs- und Randbedingungen, bezogen auf seine Biographie, ein sich selbst organisierendes und konstruierendes, hoch komplexes und kompetentes lebendes System ist, das für sein Lernen und seine Entwicklung im sozialen Austausch der Beziehungsvielfalt und Anerkennung bedarf“ (Feuser 2012, 12).

Im sozialen Konstruktivismus (Reich 1998a,b) bilden individuelle und gesellschaftliche Wirklichkeitskonstruktionen eine Gegensatzeinheit, deren Verknüpfung sich durch strukturelle Kopplung, also fortschreitende gegenseitige Perturbationen, realisiert. Lernen wird bei Feuser (vgl. 2012, 13) verstanden als Informationsaustausch eines Systems mit seiner Umwelt, Entwicklung als subjektiv sinnhafte Rekonstruktion dieser Informationen. In der TZI von Cohn, die aus der Tradition von Psychoanalyse und Humanistischer Psychologie schöpft, wird für den Begriff der Geschlossenheit der Begriff Autonomie und für den Begriff der Offenheit der der Interdependenz verwendet. Autonomie und Interdependenz erfahren einen Ausgleich durch das psychologische Konstrukt der Bewusstheit, also des Gewahrseins gegenwärtiger Gedanken und Gefühle, was insbesondere in das Chaipersonpostulat seinen Eingang gefunden hat. Einzigartigkeit und die Möglichkeit zur Selbstbestimmung sowie Zugehörigkeit und die Möglichkeit zur Kooperation sind Grundbedingungen der menschlichen Existenz. Menschliche Entwicklung kann also auch beschrieben werden als wachsende gegenseitige Durchdringung von Autonomie (Geschlossenheit) und Interdependenz (Kopplungsfähigkeit). Für Reiser (1995) wurde mit diesem im 1. Axiom der TZI formulierten Zusammenhang die systemische Sichtweise durch Cohn vorweggenommen.

Das Verständnis von Subjekt – Objekt – Beziehungen bei Reich (2010, 2014) geht auf den Pragmatismus Deweys zurück, der Lernen stets im „Vollzug von Handlungen in Kontexten“ (Reich 2010, 200) beschreibt. Unter Bezugnahme zur Tätigkeitstheorie der kultur-historischen Schule (Vygotski, Luria, Leontjew) beschreibt Feuser (vgl. 2012, 13) das Verhältnis des Menschen zur Welt als Subjekt-Tätigkeit-Objekt-Relation. „Der Mensch erschließt sich die Dinge durch den Menschen und sich den Menschen über die Dinge“ (Feuser 2009, 289). Auch in der TZI realisiert sich persönliches Wachstum durch Interaktion mit Menschen und sachlichen Themen (Faßhauer 2009). Dieses triangulierende Verständnis zwischen Ich, Wir und Sache im Kontext von Lebenswelten hat Cohn im Vier-Faktoren-Modell didaktisiert (siehe auch Abschnitt Beziehungen).

Imaginäres/Unbewusstes

Reich führt unter Bezug auf den französischen Psychoanalytiker Lacan mit dem Begriff des Imaginären häufig unbewusste Antriebe, Bevorzugungen, Auslassungen, Sympathien und Antipathien in seine konstruktivistische Didaktik ein. „Es [das Imaginäre, J.T.] irrt umher, assoziiert willkürlich, kommt auf scheinbar Abwegiges, Belangloses, Träumerisches. Das Imaginäre ist die Freiheit des Vorstellens, jener inneren Bewegung, die sich nicht planen und rational kontrollieren lässt, sondern die trotz der Rationalisierungen noch geschieht. Mag dies dem Pädagogen dann störend erscheinen …“ (Reich 2008, 109). Auf die psychoanalytischen Wurzeln der TZI wurde bereits hingewiesen. Das Unbewusste findet bei Cohn Eingang in das Störungspostulat, dessen tlw. verkürzte Rezeption zu einer Überbetonung des negativen Bedeutungsgehaltes des Begriffes „Störungen“ geführt hat. In der ursprünglich englischen Fassung formuliert Cohn: „Disturbances and passionate involvements take precedence“ (Hoffmann 2009, 101). So verstanden ermöglicht das Störungspostulat ganzheitliches, weil die Gefühle und Imaginationen der Schülerinnen und Schüler beachtendes Lernen sowie eine Lebensweltbezogenheit, wie sie unter inklusiven Bedingungen unabdingbar ist. Erst das Nichtbeachten persönlicher und manchmal unerwarteter Perspektiven führt zu Blockierungen und Nichtmehrmitmachen der Lernenden. „Nicht nur der Stoff, das Thema, die Agenda haben recht, sondern die Menschen, die da sind haben auch recht“ (Kroeger 2010, 11)

Beziehungen

Ausgehend von der Kommunikationstheorie (Ruesch/Bateson 1995; Watzlawick u.a. 1969, 2000; Schulz von Thun 1981) postuliert Reich (2010) eine allumfassende Bedeutung von Beziehungen. Lernende und Lehrende werden als sich entwickelnde Personen verstanden, die sich in einem Netzwerk von Beziehungen (Lehrer-Schüler, Peers) befinden. Daraus ergibt sich die Schlussfolgerung, dass Lehrpersonen neben der Lerngruppe die wichtigste Umgebung für ihre Lernenden bilden. Beziehungen im inhaltlichen Bereich gehen bei Reich über die Kommunikation bei der Wissensvermittlung hinaus, indem inhaltliche Metakommunikation vorhandenes Wissen hinterfragt. „Sie [die Metakommunikation, J.T.] dient der Befreiung aus dogmatischen Gedankenkorsetten ebenso wie der Ermöglichung inhaltlicher Innovation“ (Reich 2010, 61).

Bei Feuser verleiht der Gemeinsame Gegenstand, der eher prozesshaft, weniger gegenständlich zu verstehen ist, den sozialen Interaktionen zwischen den Lernenden Sinn und Ziel (vgl. Feuser 1989, 30). Somit lässt sich ein triangulierendes Beziehungsverständnis zwischen den Bereichen Individuum, Kooperation und gemeinsamer Gegenstand konstatieren. „… das Prinzip der Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand [kommt, J.T.] zum Tragen, wenn die stattfindenden sozialen Begegnungen einem Lerngegenstand zugerichtet sind“ (Köpfer 2008, 16). Dabei sind die am Lerngegenstand orientierten sozialen Interaktionen, also die einander beeinflussenden kooperativen Beiträge zum Gemeinsamen Gegenstand/Prozess selbst Lernziel.

In der TZI realisiert sich persönliches Wachstum in Interaktion mit Menschen und sachlichen Themen (1. Axiom: „…je mehr er sich seiner Interdependenz mit allen und allem bewusst wird“ Farau /Cohn 1984, 357, Hervorhebungen J.T.). Nicht nur in der Beziehung zu Personen, sondern auch in der Auseinandersetzung mit Themen und Sachen realisiert sich das Menschsein. Die TZI teilt das große Interesse an gruppendynamischen Prozessen und daraus resultierenden persönlichen Wachstumschancen mit anderen Ansätzen der Humanistischen Psychologie. Die Orientierung an aufgabenbezogener Gruppenarbeit und die damit einhergehende Verknüpfung von Person, Gruppe und Sachinhalt unterscheidet die TZI von reinen Selbsterfahrungs- und Therapiegruppenmodellen (vgl. Schneider-Landolf 2009c, 122). Eine enge inhaltliche Nähe zur Entwicklungslogischen Didaktik von Feuser ist an dieser Stelle unübersehbar. Über das Kommunizieren von Sachverhalten (Es) werden immer auch Beziehungen (Wir) gestaltet bzw. ist das Erfassen von Sachverhalten in Gruppen stets von Beziehungen abhängig und kann durch diese erleichtert oder erschwert werden. Der leicht missverständliche, weil in der Regel nonverbale Anteil des Beziehungsaspektes wird in der TZI bewusst expliziert und ist somit Lernfeld innerhalb des Gruppengeschehens.

3.2 Ergänzungsfähigkeit in einzelnen Bereichen

Nachdem im vorhergehenden Abschnitt die gemeinsame Basis der drei hier zu diskutierenden didaktischen Konzepte exemplarisch in drei Bereichen dargestellt wurde, sollen nun im Sinne der Problemdarstellung im 1. Abschnitt die jeweils spezifischen Beiträge, die jede Didaktik aufweist und somit als Spezifikum in eine inklusive Didaktik einbringt, identifiziert werden. Aufgrund seiner Allgemeinheit und Praktikabilität eignet sich das Vier-Faktoren-Modell gut, um eine Einordnung bzw. Verbindung des jeweils Spezifischen vorzunehmen.

Entwicklungslogik (Bildung: Ich-Es, Begegnung: Ich-Wir)

Feuser (1999) geht auf der Basis systemischen Denkens davon aus, dass alle Lernenden unabhängig von möglichen Beeinträchtigungen kompetent für die eigene Entwicklung sind und dass ein und derselbe Lerngegenstand entlang unterschiedlicher Entwicklungszonen der Schülerinnen und Schüler in Bezug auf Komplexität und Abstraktion von „unten nach oben“ (Feuser 1988, 177) ausdifferenzierbar ist. Der entscheidende gedankliche Schritt, der bei Feuser ausgehend von den Vorarbeiten der kulturhistorischen Schule am konsequentesten ausgeführt ist (und später in andere konstruktivistisch orientierte Didaktiken übernommen wurde, z. B. Boenisch 2002, Hansen 2010) ist die Analyse „… der momentanen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen (‚aktuelle Zone der Entwicklung‘) sowie der anzustrebenden ‚nächsten Zone der Entwicklung‘ der Kinder und Schüler (Vygotskij 1987) im Sinne einer entwicklungsbezogenen ‚Tätigkeitstrukturanalyse‘ …“ (Feuser 1999, 8).

Vygotski (1987, 83) definiert: "Das Gebiet der noch nicht ausgereiften, jedoch reifenden Prozesse ist die Zone der nächsten Entwicklung des Kindes". Die aktuelle Zone der Entwicklung entspricht den Fähigkeiten und Handlungen, die ein Kind selbstständig und ohne Hilfe ausführen kann. Der potenzielle Entwicklungsstand wird durch Tätigkeiten beschrieben, die ein Kind unter direkter oder indirekter (z. B. über Medien, Materialien) Anleitung einer anderen Person ausführen kann. Der Unterschied zwischen diesen beiden Entwicklungsständen entspricht der Zone der nächsten Entwicklung. Pädagogische Angebote sind vor allem dann erfolgsversprechend, wenn sie in die Zone der nächsten Entwicklung des Kindes fallen, also immer der kindlichen Entwicklung ein wenig voraus sind (hervorragende Beispiele finden sich bei Hansen 2007).

Dieses Modell wurde von Feuser in Kombination mit Handlungs- und Sachstrukturanalyse ausschließlich auf das inhaltliche Lernen ausgerichtet. Aus Sicht der TZI ist es möglich, auch im Bereich des Beziehungslernens Zonen der aktuellen und der nächsten Entwicklung zu identifizieren bzw. diesbezügliche Hypothesen zu formulieren. Zentrales Element scheint hier die Entwicklung von Vertrauen zu sein. Nach Reich (vgl. 2014, 72) sollte der Aufbau einer Vertrauenskultur oberstes Ziel einer inklusiven Schule sein. Mit Hilfe des in Abschnitt 2.2.3 ausgeführten Zusammenhanges zwischen Struktur, Prozess und Vertrauen kann die Beteiligung einzelner an Gruppenarbeitsprozessen auf der Beziehungsebene durch entwicklungslogische Strukturentscheidungen unterstützt werden. Unter Beachtung der Vertrauenstheorie von Schweer (2008, 2010, Tscheke 2013) können weitere situationale und personale Variablen im Sinne einer progressiven Vertrauensentwicklung identifiziert werden, die für die Beziehungsgestaltung in heterogenen Lerngruppen überaus hilfreich sind. Aus Gründen der Stringenz soll diese Theorie an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden. Es soll lediglich auf die sog. impliziten Vertrauenstheorien hingewiesen werden. Mit diesen „… verfügen die Interaktionspartner über konkrete normative Erwartungen dahingehend, welche Attribute eine vertrauenswürdige Person auszeichnen“ (Schweer 2008, 555). Schweer (1996) berichtet folgende empirische Hinweise auf Erwartungen an Verhaltensweisen von Lehrenden, die Vertrauen bei Lernenden ermöglichen: persönliche Zuwendung, Unterstützung, Respekt, Zugänglichkeit und Aufrichtigkeit. Es muss jedoch erwähnt werden, dass diese Verhaltenserwartungen aufgrund biografischer Erfahrungen und subjektiver Wahrnehmungsstile individuell variieren.

Inklusive Beziehungskultur (Wir)

Wie im Abschnitt 3.1 ausgeführt, gibt Reich (2008) bereits in der Konstruktivistischen Didaktik (Reich 2008) dem Beziehungsaspekt gegenüber dem Inhaltsaspekt Vorrang. Die prioritäre Gewichtung von Beziehungen gilt umso mehr für eine inklusive Schule, da aufgrund der größeren bzw. nunmehr anerkannten Heterogenität eine intensivere Beziehungsarbeit notwendig ist (vgl. Reich 2014, 66).

Reich (2014, 70 ff) formuliert mit Bezug auf Elias (2004) und Goleman (2007, 2008) „Bedingungen für gute sozialemotionale Beziehungen in der Schule und im Unterricht“ (ebd. 70). Diese werden im Folgenden in drei Bereiche zusammengefasst und danach ihren jeweiligen Entsprechungen und Ergänzungen in der TZI gegenübergestellt bzw. mit ihnen verknüpft.

a) Eigene Gefühle erkennen und regulieren, Perspektiven und Gefühle anderer akzeptieren, eigene Entscheidungen fällen

Der Wahrnehmung und Wertschätzung von Gefühlen bei sich und anderen räumt Reich einen hohen Stellenwert ein, insbesondere in einer zunehmend widersprüchlichen Lebenswelt. Selbstreflexionen sollten stets auf rationaler und emotionaler Ebene erfolgen. Der Umgang mit starken positiven und negativen Gefühlen muss erlernt werden. Gefühle können nicht ohne weiteres von sich auf andere übertragen (zugeschrieben) werden. Die vielen verschiedenen Perspektiven in heterogenen Lerngruppen erfordern ständigen kommunikativen Austausch (b), Respekt und Toleranz. „Deshalb bevorzugen wir strikt ein Rotationsprinzip bei Gruppenarbeiten gleich welcher Art, damit alle mit allen in Kontakt kommen und sich besser in ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit kennenlernen“ (Reich 2014, 73). Eigenständigkeit entwickelt sich durch Wahlmöglichkeiten auf sozialer (Lernpartner), inhaltlicher (Lernaufgaben) und organisatorischer (eigene Lernpläne) Ebene.

b) Klar kommunizieren, genau zuhören, positive Beziehungen pflegen

Aktives Zuhören und Kommunikationsregeln werden in allen Fächern und bei allen Gelegenheiten praktiziert. Wechselnde und heterogene Lerngruppen verhindern die Bildung fester Cliquen mit exkludierenden Tendenzen. Egoistische Verhaltensweisen in Gruppen sollen durch solidarische ersetzt werden. Eine gegenseitige Feedbackkultur ist zu etablieren. In Korrespondenz zur Gegensatzeinheit von Autonomie und Interdependenz aus dem 1. Axiom der TZI formuliert Reich (vgl. 2014, 75) das Gleichgewicht zwischen persönlicher Freiheit und Solidarität als wesentliche kulturelle Aufgabe der Gegenwart, die sich in der Praxis einer inklusiven Schule wiederfindet.

c) Widerstand wagen, Probleme ansprechen

„Ein grundlegendes Menschenrecht ist das auf Widerstand, wenn die eigenen Bedürfnisse und Interessen von anderen einfach übergangen werden“ (Reich 2014, 72). Die Wahrnehmung eigener Bedürfnisse (a) und deren verantwortungsvolle Kommunikation (b) können erlernt und müssen geübt werden. Hierfür stehen je nach Vertrauenssituation anonyme (Briefkasten, Beschwerdekorb) und offene (öffentliche Aussprache) Zugänge zur Verfügung. Dabei ist ein dialogisches und partizipatorisches Vorgehen zu favorisieren. Gruppendruck kann zu Diskriminierung, Viktimisierung und Ausgrenzung scheinbar Schwächerer führen. Allein schon das öffentliche Ansprechen derartiger Tendenzen kann zu deren Überwindung beitragen.

Cohn geht von der Entwicklungsfähigkeit sozialemotionaler Kompetenzen aus (vgl. Cohn 1975, 114). Das 1. Postulat (Chairpersonpostulat) der TZI fordert dazu auf, die eigenen Bedürfnisse, körperlichen Empfindungen, Gefühle und Grundstimmungen, Ängste, Fantasien und Wünsche auch in ihrer Widersprüchlichkeit wahrzunehmen, zu koordinieren und in Kongruenz zur inneren und äußeren Realität bewusste Entscheidungen zu treffen. „Dies Ansprechen meiner selbst und des anderen durch das Chairpersonpostulat ist die schlechthin zentrale pädagogische, therapeutische und politische Intervention der TZI“ (Cohn/Farau 1984, 67). Ein an der TZI orientierter Unterricht ist so ausgerichtet, dass die Lernenden die eigenen Gefühle wahrnehmen, sie verbalisieren und als persönliche Ressource in die Lernsituation einbringen. Emotionales Lernen bedeutet somit zweierlei: das Lernen von Gefühlen im Sinne der Veränderung bzw. des Erwerbs von bisher ungenügend entwickelten oder zugelassenen Gefühlen sowie das Lernen mit Gefühlen, das sich auf die Verknüpfung kognitiver und emotionaler Lernprozesse bezieht (vgl. Rubner 2009, 42).

Auf die nur noch selten in der aktuellen TZI-Praxis verwendeten Hilfsregeln (Cohn 1975, 124 ff) soll hier nur kurz hingewiesen werden, da sie Reichs Ausführungen konkretisieren. Die Hilfsregeln sind als situativ und kontextuell variabel handhabbare Empfehlungen für das Verhalten in Gruppen zu verstehen und können Orientierung für einen förderlichen Interaktionsstil geben (Reiser 1995). In der Anfangszeit der TZI fanden die Hilfsregeln sehr breite Akzeptanz, allerdings auch mit der Tendenz zu einem rezepthaften und teilweise dogmatischen Gebrauch (vgl. Cohn 1984, 361). Von Cohn wurden die Hilfsregeln eher unsystematisch in Formulierung und Anzahl publiziert, was die gegenwärtige Praxis stützt, sie je nach Situation, Aufgabe und Feld zu modifizieren.

Hier werden lediglich die für den vorliegenden Zusammenhang relevanten Regeln wiedergegeben sowie auf die sehr hilfreichen Begründungen der jeweiligen Regeln verwiesen, die a. a. O. nachzulesen sind:

„3. Sei authentisch und selektiv in deinen Kommunikationen. Mache dir bewusst, was du denkst und fühlst, und wähle, was du sagst und tust. […]

4. Halte dich mit Interpretationen von anderen so lange wie möglich zurück. Sprich stattdessen deine persönlichen Reaktionen aus. […]

5. Sei zurückhaltend mit Verallgemeinerungen. […]

6. Wenn du etwas über das Benehmen oder die Charakteristik eines anderen Teilnehmers aussagst, sage auch, was es dir bedeutet, dass er so ist (d. h. wie du ihn siehst). […]“(Cohn 1975, S. 124 ff).

Systemische Schulentwicklung (Globe)

Reich betont sehr vehement die systemischen Zusammenhänge von Schule und Unterricht und die Notwendigkeit, die strukturellen Voraussetzungen für inklusiven Unterricht durch Schulentwicklung zu schaffen. „Gegenüber einer herkömmlichen Darstellung einer Didaktik wird hier der Ansatz vertreten, dass bei der praktischen Umsetzung von Inklusion in gemeinsamen Unterricht und in eine inklusive Schule, nicht nur die engeren Aspekte der Unterrichtsvorbereitung, -planung, -durchführung und –auswertung wichtig sind, sondern ein systemisches Verständnis von Schule und Unterricht erforderlich ist“ (Reich 2014, 9). Aus einer TZI-spezifischen Sicht wird das außerhalb der Lerngruppe anzusiedelnde nähere und fernere Umfeld mit dem Begriff des Globe gefasst. „Zum Globe gehören die Menschen und Geschehnisse außerhalb der Hier-und-Jetzt-Gruppe. Diese Außenwelt, die familiäre, hierarchische, ökologische usw. – ist jedoch in ihrem Außensein auch immer in der Gruppe wirksam“ (Farau/Cohn 1984, 354). Damit benennt Cohn Zusammenhänge erstens zwischen der Lerngruppe (bzw. zwischen den einzelnen Lernenden) und den jeweiligen biografischen und soziokulturellen Lebenswelten. Diese lassen sich mit einer differenzierten Kind-Umfeld-Analyse und einer angemessenen Beachtung des Faktors Ich innerhalb der Dynamischen Balance gut innerhalb des Unterrichts beachten. Cohn benennt zweites hierarchische Zusammenhänge, wie sie in der Schulentwicklungsforschung u.a. in den Feldern Schulkultur, Schulaufsicht, Schularchitektur etc. untersucht werden.

Cohn (1984, 356) weitet ihren Globe-Begriff auf universelle und transzendente Bezüge aus: „Der Globe weitet sich zum Kosmos aus; denn alles hängt mit allem und allen zusammen, wann und wo es auch geschah, geschieht und geschehen wird“ (ebd. Hervorhebung i. O.). Reiser (vgl. 2010, 63) grenzt diese Unschärfe ein, indem er vorschlägt, den Globe-Begriff auf die durch Interaktion erzeugte Konstruktion von Umwelt zu beschränken. TZI kann einen methodischen Rahmen bieten, subjektive Konstruktionen (des Umfeldes, der Sache und der Beziehungen) emotional und kognitiv zu erfassen.

Mit Hilfe von Reichs „Zehn Bausteinen einer inklusiven Didaktik“ kann der teilweise unscharfe Begriff des Globe durch die Berücksichtigung einer inklusiven Schulentwicklung konkretisiert werden. Anstelle einer verkürzten Darstellung in diesem Artikel wird auf die differenzierten Ausführungen bei Reich (2014, 59ff) verwiesen.

Die fünf Zustände einer Gruppe (Wir)

Neben den bisher ausgeführten theoretischen und methodischen Beiträgen der TZI zu einer inklusiven Didaktik soll an dieser Stelle auf TZI-spezifisches Wissen zu Entwicklungsphasen von Lerngruppen eingegangen werden. Es soll noch einmal betont werden, dass pädagogisch-psychologisches Wissen zur Entwicklung von (inklusiven) Lerngruppen vor dem Hintergrund einer gewollten und bewussten Zusammenführung von Schülerinnen und Schülern mit einer jeweils gegebenen Heterogenität von elementarer Bedeutung für das Gelingen von Inklusion ist.

Das hier vorzustellende Modell „Die fünf Zustände einer Gruppe“ (Burkhard/Schneider-Landolf 2009) stellt eine Weiterentwicklung früherer TZI-Phasenmodelle (Belz 1988, Rubner/Rubner 1992) dar, die ihrerseits auf die Pionierphase der Gruppenforschung (Bion 1961) Bezug nehmen. Diese (älteren) Modelle gehen von aufeinander folgenden Entwicklungsphasen aus, wie sie etwa bei den zeitlich befristeten (z. B. eine Woche) TZI-Ausbildungsgruppen zu beobachten sind. Eine solche feste (starre) Abfolge lässt sich bei langjährigen Gruppen, wie z. B. Schulklassen, kaum beobachten. Das Modell von Burkhard/Schneider-Landolf wurde für Teams in beruflichen Kontexten entwickelt und benennt fünf Phasen, deren Abfolge nicht bzw. nur sehr eingeschränkt vorhersehbar ist. „Im Unterschied zu den Phasenmodellen bleibt offen, welcher Zustand als nächstes erreicht wird“ (Burkhard/Schneider-Landolf 2009, 76). Der jeweilige Zustand ist jedoch über das beobachtbare Verhalten der Gruppenmitglieder zugänglich.

Die folgenden (für diesen Artikel modifizierten) Tabellen beschreiben jeweils einen Zustand anhand beobachtbarer Verhaltensweisen, der subjektiven Sicht der einzelnen Gruppenmitglieder, der Stimmung in der Gruppe sowie der Beziehungsqualität zwischen Gruppenmitgliedern und Leitung. Diese Phasen verstehen sich als erste Orientierungshilfe und Arbeitsgrundlage, die den Bedingungen des gemeinsamen Lernens von Kindern und Jugendlichen anzupassen und ggf. empirisch zu prüfen sind.

Zustand: Anfang und Orientierung |

Beobachtbare Verhaltensweisen |

Subjektives Erleben der Gruppenmitglieder (Ich) |

Atmosphäre, Stimmung in der Gruppe (Wir) |

Gruppe und Lehrperson |

Sich bekannt machen durch Fakten; Interaktionen eher sachorientiert; Informationen aufnehmen und geben; Die Einzelnen sind stark auf die Lehrperson bezogen; Schwanken zwischen Offenheit und Zurückhaltung, zwischen Kontakt aufnehmen und Beobachten; Höfliches, kontrolliertes Verhalten |

Mischung aus Unsicherheit, Misstrauen und Neugierde, Interesse

Unsicherheit in Bezug auf Gruppe, Lehrperson und auf die bevorstehende Aufgabe |

Aller Anfang ist schwer oder allem Anfang wohnt ein Zauber inne

Vereinzelung, alle sind stark auf die Lehrperson ausgerichtet |

Idealisierung oder Misstrauen gegenüber der Lehrperson

Große Erwartungen an die Lehrperson als „gute Mutter“ oder „guter Vater“

Leiten ist anstrengend |

Zustand: Erste Arbeitsfähigkeit |

Beobachtbare Verhaltensweisen |

Subjektives Erleben der Gruppenmitglieder (Ich) |

Atmosphäre, Stimmung in der Gruppe (Wir) |

Gruppe und Lehrperson |

Kontakt durch Sacharbeit, wenig Auseinandersetzung; Harmonie; Austausch von Erfahrungen und Informationen; Interesse an den anderen Lernenden; Zusammenarbeit gelingt; Störungen werden nicht offen angesprochen; Zögerliches Zeigen der eigenen Stärken und Schwächen |

Erleichterung und Erstaunen über die Gruppe

Vertrauen, positive Erwartungen gegenüber dem Kommenden und gegenüber der Lehrperson; Freude über erste gelingende Zusammenarbeit; Hoffnung oder erste Erfahrung: Ich kann meine eigene Kompetenz einbringen |

Wir können miteinander

Wir-Gefühl; Bemühen um Anpassung und Dazugehören; Gemeinsamkeit und Übereinstimmung werden betont; Kommunikation wirkt etwas verhalten und brav |

Der Lehrer/die Lehrerin soll’s richten

Vertrauen in die Lehrperson; Bereitschaft sich leiten zu lassen

Die sind angenehm und leicht zu leiten

Gruppe wirkt ev. noch etwas langweilig |

Zustand: Spannung und Auseinandersetzungen |

Beobachtbare Verhaltensweisen |

Subjektives Erleben der Gruppenmitglieder (Ich) |

Atmosphäre, Stimmung in der Gruppe (Wir) |

Gruppe und Lehrperson |

Meckern, Rückzug, Lähmung oder offene Auseinandersetzung, Ärger, Konkurrenz und Rivalität untereinander; Kritisieren der Lehrperson, Widerstand; Bildung von Fraktionen und Cliquen; Polarisierung: Auseinandersetzung auf sachlicher und/ oder auf persönlicher Ebene |

Spannung und Unzufriedenheit

Gefühle von Enttäuschung, Langeweile, Ärger, Aggression; Großartigkeits- und Minderwertigkeitsgefühle; Unmut und Trotz; Fluchtimpulse, Distanzgefühle gegenüber Einzelnen, Teilen der Gruppe, der Lehrperson |

Es ist mühsam miteinander

Spürbare Spannungen, Irritation, aggressive Stimmung oder Resignation, Lähmung; „Verschwörung“ gegen die Lehrperson |

Infragestellung der Lehrperson

Enttäuschung, Ärger gegenüber der Lehrperson, die nicht perfekt ist, Forderungen an die Lehrperson, ihr Handeln zu begründen

Keine schöne Gruppe

Distanz, Ablehnung, Ärger, Angst hinsichtlich der Gruppe |

Zustand: Gelingende Kooperation |

Beobachtbare Verhaltensweisen |

Subjektives Erleben der Gruppenmitglieder (Ich) |

Atmosphäre, Stimmung in der Gruppe (Wir) |

Gruppe und Lehrperson |

intensive Kooperation, geringe Rivalität, Kreativität, hohe Motivation: Anerkennung und Nutzung der Verschiedenheit; sachliche Auseinandersetzung ist möglich; offene Kommunikation auch über Differenzen; klare Normen, klare Rollen und Aufgabenverteilung |

Freude an der Zusammenarbeit und Stolz auf die Gruppe

Zusammengehörigkeitsgefühl bei gleichzeitiger Respektierung der Verschiedenheit; Toleranz, Vertrauen; differenzierte Beziehungen zu anderen: Unterschiedliche Nähe und Distanz und Intimität werden gelebt und akzeptiert; Beziehungsklärung und Auseinandersetzung möglich |

Wir sind ein gutes Team und können viel erreichen

Offenheit; Störungen werden angesprochen; keine Scheu vor Auseinandersetzungen; achtsames und wertschätzendes Klima; Mitglieder ergänzen einander gut; Humor |

Lehrperson wird zum Lernbegleiter

agiert weniger dominant, Lernprozess wird von vielen Lernenden in die eigenen Hände genommen; Lehrperson wird realistisch in ihrer fachlichen und persönlichen Kompetenz gesehen

Freude an der Gruppe und Stolz über das Erreichte |

Zustand: Abschluss und Neuorientierung |

Beobachtbare Verhaltensweisen |

Subjektives Erleben der Gruppenmitglieder (Ich) |

Atmosphäre, Stimmung in der Gruppe (Wir) |

Gruppe und Lehrperson |

Sachen beenden, Auswertung, Bilanz ziehen, Abschluss-Stress: Unerledigtes taucht auf; Intensivierung der Beziehungen oder Rückzug; Hinwendung nach „Draußen“; Verleugnung des Abschiedes |

ambivalente Gefühle gegenüber Abschluss und Trennung

Zufriedenheit oder Enttäuschung über das Erreichte; Trauer, Dankbarkeit; Furcht vor dem Ende oder Freude auf das Danach; Festhalten und die Gruppe fortsetzen wollen; Orientierung auf Neues |

Es geht bald zu Ende

Hektik zum Abschluss; Unerledigtes zu Ende bringen wollen; Nochmals Intensität und Nähe oder Auflösungstendenzen |

Lehrperson hat Stärken und Schwächen

Dankbarkeit oder Enttäuschung

Bilanzgefühle, Stolz oder Ernüchterung über das Erreichte

Abschiedstrauer oder Erleichterung |

Abb. 4: Die fünf Zustände einer Gruppe (nach Burkhard/Schneider-Landolf 2009, 77ff)

Der Vorschlag von Burkhard/Schneider-Landolf bietet interessante Anregungen für Interpretation und Reflexion von Gruppenprozessen. Für den hier zu diskutierenden Kontext inklusiven Unterrichts sei Folgendes angemerkt:

Das Modell der „fünf Zustände einer Gruppe“ ermöglicht einen entlastenden und ressourcenorientierten Blick auf Krisen und scheinbare Rückschläge in der Gruppenentwicklung. Konflikte zwischen Lehrpersonen und Lernenden gehören wie Krisen innerhalb der Gruppe oder auf inhaltlicher Ebene zu Lernprozessen dazu. Das Modell deutet an, dass Spannungen und Auseinandersetzungen innerhalb von Gruppen auch als Voraussetzung gelingender Kooperationsprozesse verstanden werden können. Jedoch ist davon auszugehen, dass auch gelingende Kooperation kein endgültiger Zustand einer Gruppe ist, sondern lediglich eine mögliche Phase in inklusiven Lernprozessen darstellt. Auch Lernprozesse auf der Beziehungsebene können nicht „gemacht“ werden, sondern sind lediglich perturbierbar, ihre Fragilität und sehr eingeschränkte Vorhersagbarkeit ist anzuerkennen. Dieselbe Gruppe, die für eine gewissen Zeit in gelingender Kooperation gearbeitet hat, kann sich im folgenden Zeitraum in Richtung eines anderen Zustandes bewegen. Äußere Einflüsse, wie z. B. neu hinzukommende Schülerinnen und Schüler oder ein anderer Sachinhalt können diese Veränderungen herbeiführen bzw. dazu beitragen. Damit ermöglicht das Modell ein vertieftes Verständnis der Dynamik von Gruppenprozessen und relativiert gleichzeitig Machbarkeitsvorstellungen.

4. Zusammenfassung und Ausblick

Einige Publikationen legen nahe, dass eine inklusive Didaktik etwas grundsätzlich Neues zu sein oder zu beinhalten habe (z. B. v. Hentig 2012, Karge 2012). Markowetz (2012) widerspricht dem und fordert Theoretiker wie Praktiker auf, das bisherige didaktische Wissen neu zu ordnen und daraufhin zu überprüfen, welche Beiträge die jeweiligen Entwürfe zu einer inklusiven Didaktik leisten können. So sind auch die vorliegenden Ausführungen als ein Beitrag zur Verknüpfung und Erweiterung vorhandener für die Inklusion bedeutsamer didaktischer Modelle zu verstehen.

Inklusiver Unterricht und damit auch eine inklusive Didaktik sind stark an den Voraussetzungen und Bedarfen der Schülerinnen und Schüler ausgerichtet und lassen sich damit als schülerorientiert beschreiben. Die in der inklusionsorientierten Didaktikdiskussion ausgeprägte Beachtung der Heterogenität führt zu einer Betonung der Individuumszentriertheit. Gleichzeitig besteht die Notwendigkeit, die Beziehungen zwischen den einzelnen Lernenden zu gestalten. Diese Widerspruchseinheit lässt sich mit Reiser (2007, 99) beschreiben als „konflikthaften Dynamik zwischen Annäherung und Abgrenzung“.

Begegnung und Kooperation innerhalb einer Gruppe (Interdependenz), Individuumszentrierung und damit angemessene Berücksichtigung von Heterogenität (Autonomie) und eine gemeinsam zu bearbeitende Aufgabe unter Beachtung und Mitgestaltung der Kontextfaktoren – darin werden die didaktischen Möglichkeiten des hier skizzierten Ansatzes gesehen. Ein solches Konzept ist konstruktivistisch, weil es den subjektiven Wirklichkeitsdeutungen der Einzelperson größte Bedeutung beimisst und die Unterrichtsinhalte nach dem subjektiv Bedeutsamen untersucht. Es ist entwicklungslogisch, weil es sehr genau die Voraussetzungen und Möglichkeiten der einzelnen Lerner in den Blick nimmt und auf der Inhalts- und Beziehungsebene Hypothesen zu Bereichen und Zonen der aktuellen und nächsten Entwicklung nutzt. Und es ist interaktionsorientiert aufgrund des bereits vorhandenen, anschlussfähigen und operationalisierbaren Wissens über die Gestaltung von Beziehungen im Unterricht.

Für die Förderschule liegt bereits eine empirisch basierte umfassende Planungs- und Reflexionshilfe für einen an der TZI orientierten Unterricht unter Berücksichtigung der Entwicklungs-, Lern- und Interaktionsvoraussetzungen von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigung der körperlichen und motorischen Entwicklung vor (Tscheke 2013). Diese ist in einem nächsten Schritt um aktuelle Erkenntnisse zum Gemeinsamen Unterricht, wie sie insbesondere von Lelgemann und Kollegen (2015) vorgelegt wurden, zu ergänzen. In einem übernächsten Schritt sollte dieses Modell in der integrativen bzw. inklusiven Praxis erprobt und erweitert werden. Eine weitere Anpassung der „Die fünf Zustände einer Gruppe“ (Burkhard/Schneider-Landolf 2009) an den Unterricht mit Kindern und Jugendlichen sowie eine empirische Überprüfung stehen ebenfalls aus.

5. Literatur

Belz, H. (1988): Auf dem Weg zur arbeitsfähigen Gruppe. Mainz: Grünewald

Bion, W.R. (1961): Experiences in groups. London: Travistock Publications Limited

Boenisch, J. (2002): Planung von Unterricht als konstruktivistischer Prozess. In: Boenisch, J. / Daut, V. (Hrsg.): Didaktik des Unterrichts mit körperbehinderten Kindern. Stuttgart: Kohlhammer

Booth, T. / Ainscow, M (2011): Index for Inclusion: developing learning and participation in schools. Bristol: CSIE

Burkhard, J. / Schneider-Landolf, M. (2009): TZI-Phasenmodelle und ihr Nutzen für die Teamentwicklung. Themenzentrierte Interaktion (23) 1, 71-84

Cohn, R. C. (1974): Das Themenzentrierte Interaktionelle System. In: Gruppendynamik 1/1974

Cohn, R. C. (1975): Von der Psychoanalyse zur Themenzentrierten Interaktion. Stuttgart: Klett-Cotta

Elias, M.J. (2004): The connection between social-emotional learning and learning disabilities: Implications for intervention. In: Learning Disability Quarterly 27 (1), 53-63

Farau, A. / Cohn, R. C. (1984): Gelebte Geschichte der Psychotherapie. Zwei Perspektiven. Stuttgart: Klett-Cotta

Faßhauer, U. (2009): 1. Axiom: existenziell-anthropologisches Axiom. In: Schneider-Landolf, M. (Hrsg.): Handbuch Themenzentrierte Interaktion (TZI). Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht

Feuser, G. (1988): Aspekte einer integrativen Didaktik unter Berücksichtigung tätigkeitstheoretischer und entwicklungspsychologischer Erkenntnisse. In: Eberwein, H. (Hrsg): Behinderte und Nichtbehinderte lernen gemeinsam. Handbuch der Integrationspädagogik. Weinheim: Beltz, 170-179

Feuser, G. (1989): Allgemeine integrative Pädagogik und entwicklungslogische Didaktik. In: Behindertenpädagogik 28 (1), 4-48

Feuser, G. (1999): Integration – eine Frage der Didaktik einer Allgemeinen Pädagogik. Online im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/beh1-99-frage.html. (Stand 10.11.2015)

Feuser, G. (2009): Momente entwicklungslogischer Didaktik einer Allgemeinen (integrativen) Pädagogik. In: Eberwein, H./Knauer, S. (Hrsg.): Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne Beeinträchtigung lernen gemeinsam. Ein Handbuch. Weinheim: Beltz, 280-294

Feuser, G. (2012): Eine zukunftsfähige „Inklusive Bildung” - keine Sache der Beliebigkeit! Online im Internet: http://www.georgfeuser.com/conpresso/_data/Feuser__G._Zukunftsf_hige_Inklusive_Bildung_HB_06_06_2012.pdf. (Stand 21.10.2015)

Freud, S. (1900, 2009): Die Traumdeutung. Frankfurt a. M.: Fischer

Goleman, D. (2007): EQ. Emotionale Intelligenz. München: DTV

Goleman, D. (2008): Soziale Intelligenz. München: Knaur

Hallitzky, M. (2002): Strukturen der Offenheit als Qualitätskriterien nachhaltigen Lernens. Bad Heilbrunn: Klinkhardt

Hansen, G. (2007) (Hrsg.): Konstruktivistische Didaktik für den Unterricht mit körperlich und motorisch beeinträchtigten Schülern. Göttingen: Cuvillier

Hansen, G. (2010): Unterstützende Didaktik. Planung und Durchführung von Unterricht an Allgemeinen Schulen und Förderschulen. München: Oldenbourg

Hentig, H. von (2012): Die Schule neu denken: Eine Übung in pädagogischer Vernunft. Weinheim: Beltz

Hinz, A. (1993): Heterogenität in der Schule. Integration - Interkulturelle Erziehung - Koedukation. Online im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/hinz-heterogenitaet_schule.html (Stand 20.09.2015)

Hinz, A. (2013): Inklusion – von der Unkenntnis zur Unkenntlichkeit!? - Kritische Anmerkungen zu einem Jahrzehnt Diskurs über schulische Inklusion in Deutschland. Zeitschrift für Inklusion,1. Online im Internet: http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/26/26. (Stand 24.10. 2015)

Hoffmann, S. (2009): Störungspostulat. In: Schneider-Landolf, M. (Hrsg.): Handbuch Themenzentrierte Interaktion (TZI). Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht

Hutterer, R. (1998): Das Paradigma der Humanistischen Psychologie. Entwicklung, Ideengeschichte und Produktivität. Wien: Springer

Johach, H. (2009): Von Freud zur Humanistischen Psychologie. Therapeutisch-biografische Profile. Bielefeld: transcript

Kanitz, A. von (2009): Einführung zu den Axiomen und Postulaten. In: Schneider-Landolf, M. (Hrsg.): Handbuch Themenzentrierte Interaktion (TZI). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht

Karge, S. (2012). Konstruktivistische Didaktik und Inklusiver Unterricht. Zeitschrift für Inklusion, 3. Online im Internet: http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/49/49 (Stand 07.10.2015)

Klein, I. (2002): Gruppenleiten ohne Angst. Ein Handbuch für Gruppenleiter. Donauwörth: Auer

Köpfer, A. (2008): Die entwicklungslogische Didaktik (Feuser) – Entstehung / Modifikationen / Perspektiven. Online im Internet: https://www.hf.uni-koeln.de/data/gbd/File/inkoetext/EntwicklungslogischeDidaktik_ExamensarbeitKoepfer.pdf. (Stand: 07.10.2015)

Kriz, J. (2007): Grundkonzepte der Psychotherapie. Weinheim: Beltz

Kroeger, M. (2010): Das sogenannte ‚Störungspostulat‘: „Disturbances and Passionate Involvements take precedence“. Themenzentrierte Interaktion (24) 1, 9-21

Kron, F. W. (2004): Grundwissen Didaktik. München: Ernst Reinhardt

Langmaack, B. (2004): Soziale Kompetenz. Verhalten steuert den Erfolg. Weinheim: Beltz

Lelgemann, R. u.a. (2015): Inklusion im Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung. Stuttgart: Kohlhammer

Lotz, W. (2014): Das Konzept der Themenzentrierten Prozessanalyse. In: Behnisch, M. u.a. (Hrsg): Soziale Gruppenarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Weinheim: Beltz Juventa, 86-154

Markowetz, R. (2012): Inklusive Didaktik (k)eine Neuschöpfung!? In: Breyer, Cornelius u.a. (Hrsg.): Sonderpädagogik und Inklusion. Oberhausen: Athena, 141-160

Maturana, H. R. / Valera, F. J. (1987): Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln menschlichen Erkennens. Bern: Scherz

Matzdorf, P / Cohn, R.C. (1983): Themenzentrierte Interaktion. In: Corsini, R. J. (Hrsg.): Handbuch der Psychotherapie. München: Psychologie-Verl.-Union

Matzdorf, P. / Cohn, R. C. (1992): Das Konzept der Themenzentrierten Interaktion. In: Löhmer, C. / Standhardt, R. (Hrsg.): TZI. Pädagogisch-therapeutische Gruppenarbeit nach Ruth C. Cohn. Stuttgart: Klett-Cotta, 39-93

Quitmann, H. (1996): Humanistische Psychologie. Göttingen: Hogrefe

Reich, K. (1998a): Die Ordnung der Blicke. Perspektiven des interaktionistischen Konstruktivismus. Bd. 1. Neuwied: Luchterhand

Reich, K. (1998b): Die Ordnung der Blicke. Perspektiven des interaktionistischen Konstruktivismus. Bd. 2. Neuwied: Luchterhand

Reich, K. (2008): Konstruktivistische Didaktik. Lehr- und Studienbuch mit Methodenpool. Weinheim: Beltz

Reich, K. (2010): Systemisch-konstruktivistische Pädagogik. Einführung in die Grundlagen einer interaktionistisch-konstruktivistischen Pädagogik. Weinheim: Beltz

Reich, K. (2012)(Hrsg): Inklusion und Bildungsgerechtigkeit. Standards und Regeln zur Umsetzung einer inklusiven Schule. Weinheim: Beltz

Reich, Kersten (2014): Inklusive Didaktik. Bausteine für eine inklusive Schule. Weinheim: Beltz

Reiser, H. (1995): TZI als pädagogisches System. In: Reiser, H. / Lotz, W.: Themenzentrierte Interaktion als Pädagogik. Mainz: Grünewald, 11-53

Reiser, H. (2006): Psychoanalytisch-systemische Pädagogik: Erziehung auf der Grundlage der Themenzentrierten Interaktion. Stuttgart: Kohlhammer

Reiser, H. (2007): Inklusion - Vision oder Illusion? In: Katzenbach, D. (Hrsg.): Vielfalt braucht Struktur. Heterogenität als Herausforderung für die Unterrichts- und Schulentwicklung. Frankfurt a.M.: J. W. Goethe-Universität, 99-108

Reiser, H. (2010): Eine konstruktivistische Sichtweise des Globe. Themenzentrierte Interaktion (24) 1, 22-27

Reiser, H. (2014): Vorschlag für eine theoretische Grundlegung der Themenzentrierten Interaktion. In: Themenzentrierte Interaktion, 28 (2), 69-77

Rubner, A./ Rubner, E. (1992): Die Entwicklungsphasen einer Gruppe – Grundkonflikt, Einstellungen dem Leiter gegenüber und Leiterintervention. In: Löhmer, C., Standthard, R. (Hrsg.): TZI. Pädagogisch-therapeutische Gruppenarbeit nach Ruth C. Cohn (S. 230-251). Stuttgart: Clett-Cotta

Rubner, A. (2009): Psychoanalytische Grundlagen. In: Schneider-Landolf, M. (Hrsg.): Handbuch Themenzentrierte Interaktion (TZI). Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht

Rubner, P. (2008): Das System der TZI – das 3x4-Faktorenmodell. In: Themenzentrierte Interaktion, 22 (2) 86-95

Ruesch, J. / Bateson, G. (1995): Kommunikation. Die soziale Matrix der Psychiatrie. Heidelberg: Auer

Schneider-Landolf, M. (2009a)(Hrsg.): Handbuch Themenzentrierte Interaktion (TZI). Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht

Schneider-Landolf, M. (2009b): System der TZI. In: Schneider-Landolf, M. (Hrsg.): Handbuch Themenzentrierte Interaktion (TZI). Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht, 67-77

Schneider-Landolf, M. (2009c): Wir. In: Schneider-Landolf, M. (Hrsg.): Handbuch Themenzentrierte Interaktion (TZI). Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht, 120-127

Schulz von Thun, F. (1981): Miteinander Reden1. Störungen und Klärungen. Allgemeine Psychologie der Kommunikation. Reinbek: Rowohlt

Schweer. M. (1996): Vertrauen in der pädagogischen Beziehung. Bern: Huber

Schweer, M. (2008): Vertrauen im Klassenzimmer. In: Schweer, M. (Hrsg.): Lehrer-Schüler-Interaktion. Inhaltsfelder, Forschungsperspektiven und methodische Zugänge. Wiesbaden: vds, 547-564.

Schweer, M. (2010): Vertrauen in Erziehungs- und Bildungsprozessen. In: Schweer, M. (Hrsg.): Vertrauensforschung 2010: A State of the Art. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 151-172

Sperber, W. (2009): Struktur – Prozess – Vertrauen. In: Schneider-Landolf, M. (Hrsg.): Handbuch Themenzentrierte Interaktion (TZI). Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht

Stein, R. (2005): Einführung in die pädagogische Gestaltarbeit und die gestalttheoretische Sicht von Störungen. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren

Tscheke, J. (2013): „Bis dann, meine Helden!“. Themenzentrierte Interaktion im Unterricht mit Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigung der körperlichen und motorischen Entwicklung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt

Vygotski, L. (1987): Ausgewählte Schriften. Band 2: Arbeiten zur psychischen Entwicklung der Persönlichkeit. Köln: Pahl-Rugenstein

Walter-Klose, Chr. (2015): Empirische Befunde zum gemeinsamen Lernen und ihre Bedeu tung für die Schulentwicklung. In: Lelgemann, R./Singer, P./Walter-Klose, Chr. (Hrsg.): Inklusion im Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung. Stuttgart: Kohlhammer, 111-148

Watzlawick, P. / Beavin, J.H. / Jackson, D.D. (1969, 2000): Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien. Bern: Huber

[1]1. Axiom: „Der Mensch ist eine psycho-biologische Einheit und Teil des Universums. Er ist darum gleicherweise autonom und interdependent. Die Autonomie des Einzelnen ist umso größer, je mehr er sich seiner Interdependenz mit allen und allem bewusst wird“ (Farau /Cohn 1984, 357; Hervorhebungen i. O.)

[2]1. Postulat: „Sei dein eigener Chairman, der Chairman deiner selbst. Das bedeutet: a) Sei dir deiner inneren Gegebenheiten und deiner Umwelt bewusst. b) Nimm jede Situation als Angebot für deine Entscheidungen. Nimm und gib, wie du es verantwortlich für dich selbst und andere willst.“ (Cohn 1975, 120 f)

[3] 2. Axiom: „Ehrfurcht gebührt allem Lebendigen und seinem Wachstum. Respekt vor dem Wachstum bedingt bewertende Entscheidungen. Das Humane ist wertvoll; Inhumanes ist wertbedrohend.“ (Farau/Cohn 1984, 358)

[4]2. Postulat: „Störungen und Betroffenheiten haben Vorrang, ob Direktiven gegeben werden oder nicht. Störungen fragen nicht nach Erlaubnis, sie sind da: als Schmerz, als Angst, als Zerstreutheit; die Frage ist nur, wie man sie bewältigt.“ (Cohn 1975, 122)

[5] 3. Axiom: „Freie Entscheidung geschieht innerhalb bedingender innerer und äußerer Grenzen; Erweiterung dieser Grenzen ist möglich“ (Farau/Cohn 1984, 358).

[6]Die folgenden Beispiele für Themenformulierungen entstammen der eigenen Praxis.

z.B. „Eltern und Kinder, früher bei Shakespeare und heute bei mir“

[7] z.B. „Unsere Regeln zu Hause. Ich erzähle dir davon.“