Grafik: Bartelheimer 2008. 15

Grafik: Bartelheimer 2008. 15Abstract: Theorien der Inklusion, die rechtliche Grundlegung in Form der UN-Behindertenrechtskonvention sowie die Disability Studies bilden den Rahmen, innerhalb dessen ein Anspruch auf Teilhabe aller Menschen an kultureller Bildung bzw. an der Kultur unserer Gesellschaft formuliert wird. Bezogen auf die Teilhabe an der Musikkultur existieren gegenwärtig bereits viele einzelne, inklusive Projekte, die diesen Anspruch in besonderer Weise erfüllen. Gleichzeitig bestehen nach wie vor auf den unterschiedlichsten Ebenen Barrieren zu ihrer Umsetzung. Es ist längst nicht alles „All Inclusion“. Der Fokus dieses Beitrags richtet sich gezielt auf diese Barrieren. Ergebnisse einer Studie belegen, unter welchen Bedingungen inklusive kulturelle Bildung Chancen erhält, tatsächlich verwirklicht zu werden. Das Fazit: Inklusion braucht Veränderung in den Haltungen und Einstellungen der involvierten Künstler und Musikpädagogen und in der gängigen Vermittlungspraxis.

Stichwörter: Inklusion, Teilhabe, kulturelle Bildung, Musikvermittlung

In Anlehnung an das Label „All inclusive“ im Kontext von Urlaub könnte der Titel sofort Assoziationen eines „rundum-sorglos-und-Verwöhn-Programms“ auslösen. Immerhin sind spätestens seit Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention durch die Bundesregierung 2009 Fakten geschaffen, die ein Recht auf Teilhabe aller Menschen u.a. an kultureller Bildung garantieren, sodass Begründungszusammenhänge eigentlich nicht mehr geführt werden müssen. Stattdessen existieren viele Fragen, wie sich die Forderung nach einer Teilhabe aller erfolgreich umsetzen lässt.

Theorien und Konzepte zur Inklusion sind seit Jahren Gegenstand wissenschaftlicher Diskussionen, in denen sich die Inhalte und Formulierungen deutlich voneinander unterscheiden und im Kontext dieser Zeitschrift für Inklusion aus den diversen Perspektiven bereits dargestellt und diskutiert wurden. Zwei unterschiedliche Sichtweisen sollen hier noch einmal skizziert werden. Im „Handlexikon Geistige Behinderung“ beschreibt Theunissen den Begriff Inklusion in Bezug auf die Behindertenarbeit. Der Begriff stehe für die Nicht-Aussonderung und gesellschaftliche Zugehörigkeit von Menschen mit Behinderung (vgl. Theunissen 2007, 171). Hinz (2006) hingegen beschreibt Inklusion „als einen allgemeinpädagogischen Ansatz, der auf der Basis von Bürgerrechten argumentiert, sich gegen jede gesellschaftliche Marginalisierung wendet und somit allen Menschen“ unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht, Behinderungserfahrungen, mit allen Fähigkeitsprofilen, mit kognitiven Einschränkungen ebenso wie mit Hochbegabungen „das gleiche volle Recht auf individuelle Entwicklung und soziale Teilhabe ungeachtet ihrer persönlichen Unterstützungsbedürfnisse zugesichert sehen will.“ (vgl. Tiedeken 2012, 1) Inklusion ist in jedem Fall ein Prozess, der sich auf alle Menschen und damit auch auf ihre potentiell gleichberechtigten Zugänge zu künstlerischen Bildungsprozessen bzw. ihre Teilhabe an kulturellen, künstlerischen Projekten bezieht, und als gesamtgesellschaftliche Aufgabe über die gesamte Lebensspanne zu verstehen ist.

Daraus ergeben sich aktuell folgende Fragen: Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein oder entwickelt werden, um diese Forderung für alle adäquat umsetzen zu können – ohne Aussonderung, ohne Zuweisung und ohne Kategorisierung (vgl. Platte 2013)? Welche Barrieren existieren, die Teilhabe erschweren? Und welche Rolle können Musik und andere künstlerische Medien in diesem Prozess spielen? Braucht es nicht in Bezug auf Musik eine entsprechende Begabung, besondere kognitive und reflexive Fähigkeiten?

Die Disability Studies, die in Deutschland ihre Wurzeln in der politischen Behindertenbewegung/ Krüppelbewegung in den 1980-er Jahren hatten, wenden sich vehement gegen die Therapeutisierung ihres Alltags und jede Art von Bevormundung. Grundlage für erfolgreiche Mitwirkung und Teilhabe bildet der Begriff Empowerment:

„[…] es geht um Prozesse der Selbst-Bemächtigung Betroffener, um das Auffinden eigener Ressourcen, um ein sich Bewusstwerden und die Mobilisierung von Selbstgestaltungskräften und eigenem Vermögen“ (Miles-Paul 2007, 4). Auf der Basis der Disability Studies ist Inklusion verbunden mit dem Recht auf adäquate Bildung und dem Erreichen des individuell höchstmöglichen Bildungszieles sowie mit der Möglichkeit, ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben zu führen. Dies erfordert eine Änderung der Grundhaltung in Bezug auf die Anerkennung von Verschiedenheit als Wert und Bereicherung. Es geht um Gleichberechtigung und Respekt vor dem Verschiedenen (vgl. Prengel 1993), um Teilhabegerechtigkeit und Verwirklichungschancen (vgl. Otto / Ziegler 2010) und beinhaltet die Möglichkeit, eine Wahl treffen zu können. Bezogen auf die Teilhabe an kultureller Bildung heißt das, Menschen brauchen ein Angebot, das sie trotz ihrer ungleichen Lebens- undEntfaltungschancen wahrnehmen können.

Kritisch betrachtet widerspricht die UN-Behindertenrechtskonvention dem umfassenden Ziel inklusiver Bemühungen, wenn sie die kulturelle Teilhabe von Menschen mit Behinderung (vgl. § 24 und § 30 UN-BRK) einfordert, da die bürgerrechtliche Perspektive (Hinz/ Boban 2003) eigentlich wieder eingeschränkt und eine Zwei-Gruppen-Theorie erhalten wird. Fakt ist, dass Menschen mit Behinderung in den meisten Projekten – hier kultureller Bildung – gar nicht mitgedacht werden. Durch die Unterzeichnung der UN-Konvention 2009 und die Umsetzungspläne der jeweiligen Landesregierungen seit 2011 wird ein Recht postuliert, welches allmählich einen Bewusstseinswandel auch auf politischer Ebene zur Folge hat, der nicht reversibel ist und Prozesse auch im künstlerischen Bereich beschleunigt.

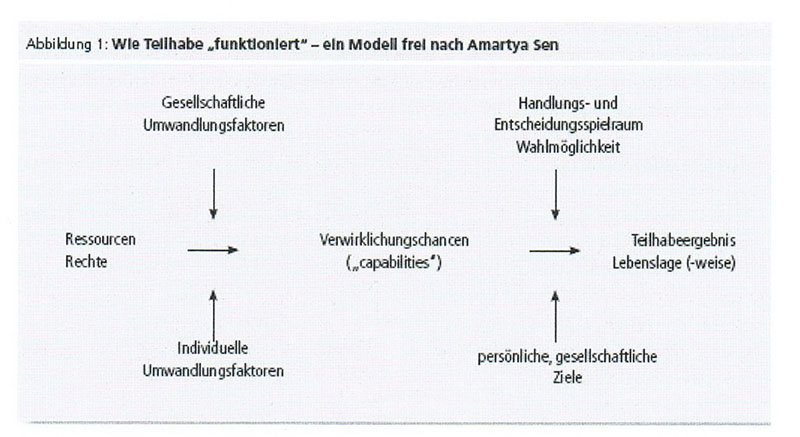

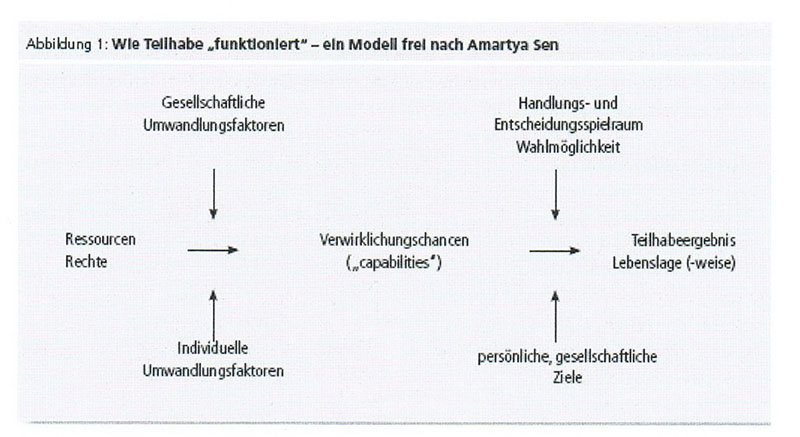

Inklusion lässt sich nur in vielen einzelnen Teilprozessen umsetzen und weiterentwickeln. Im Übergang wird es daher immer wieder auch notwendig sein, die besonderen Belange verschiedener Menschen erst einmal zur Kenntnis zu nehmen, zu akzeptieren und zu berücksichtigen. Nach Bartelheimer führen erst gesellschaftliche und individuelle Umwandlungsfaktoren auf der Basis von Rechten und zur Verfügung stehenden Ressourcen zu tatsächlichen Verwirklichungschancen. Diese wiederum brauchen v.a. Entscheidungsspielräume und freie Wahlmöglichkeiten jedes einzelnen.

Grafik: Bartelheimer 2008. 15

Grafik: Bartelheimer 2008. 15

Im Alltag stellen sich indes immer noch viele Hindernisse in den Weg, die solch freie Entscheidungen zumindest gravierend erschweren.

Der „Kommunale Index für Inklusion“ benennt Kriterien für inklusives Denken und Handeln: Dabeigeht es zuerst v.a. um die Entwicklung einer Kultur, die sich in der Haltung aller Beteiligten in Bezug auf die Wertschätzung von Verschiedenheit zeigt. Im zweiten Schritt werden Strukturen aufgezeigt, die Teilhabe ermöglichen und damit zur Vermeidung von Barrieren, die eine Teilhabe auch schwer behinderter Menschen erschweren, beitragen. Auf dieser Folie sind Gelingensbedingungen von Praktiken zu entwickeln.

Sehr schnell im Blick finden sich die räumlichen Barrieren bezogen auf bauliche Maßnahmen für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen (Körper- und Sehbehinderungen), die an vielen Orten bereits durch Aufzüge, behindertengerechte Toiletten, Bordsteinabsenkung, Ausbau eines behindertengerechten ÖPNV etc. ansatzweise abgebaut werden und so Zugangsbarrieren in öffentlichen Einrichtungen wie Theatern, Konzertstätten, Musikschulen mindern.

Barrierefreiheit in Bezug auf Informationen (für Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen sowie Menschen mit Lernschwierigkeiten) lässt sich durch die Nutzung Unterstützter Kommunikation (UK), computergestützter Programme, Großer Schrift, Vorlesemodus u.v.a. ebenfalls erreichen. Schwieriger scheint es, die informationstechnischen Barrieren zu bedenken, also zu überlegen, ob ein Angebot auch von allen Nutzern als solches erkannt wird. Dass eine Wichtelgruppe für Eltern und Kinder an der Musikschule auch Kindern mit Beeinträchtigung offensteht, wird von den betroffenen Eltern häufig nicht erkannt. Bisher braucht es in der Regel die Vermittlung durch Ansprechpartner, die selbst im Kontakt oder in Kooperation mit professionellen Musikern oder Musikpädagog*innen stehen und diesen Kontakt zwischen ihnen und Menschen mit Behinderung herstellen. Auch wenn das Empowermentkonzept in vielen Einrichtungen theoretisch anerkannt wird, verhindert in der Praxis oft das Prinzip der Fürsorge für die Einzelnen das Zutrauen und die Zumutung der tatsächlichen Teilhabe. Über die Wahl der Angebote sollten die Betroffenen allerdings selbst entscheiden. Hier werden die schwierigsten und ausdauerndsten Barrieren wirksam, nämlich die in unseren Köpfen. Barrierefreiheit in Bezug auf die vermeintliche (Nicht-) Passung der Angebote ist bisher noch schwer zu erreichen.

Die Frage ist: Welches Verständnis von Behinderung liegt dem zugrunde? Gehe ich davon aus, dass Menschen auch mit geistigen Beeinträchtigungen lernfähig sind und selbstreflexiv handeln können, dass sie für sich selbst entscheiden können wie sie leben wollen, wie sie ihre Freizeit gestalten wollen, dass sie nicht nur Spaß an Musik haben, sondern auch Musik selbst machen können, ein Instrument erlernen, Musik in Bewegung umsetzen können?

Gegenüber einem vorwiegend individuellen, medizinischen Modell von Behinderung, liegt einem Konzept inklusiver Kulturpädagogik „ein Verständnis von Behinderung zugrunde, das jede Form körperlicher, seelischer, geistiger oder Sinnesbeeinträchtigung als normalen Bestandteil menschlichen Lebens und menschlicher Gesellschaft ausdrücklich bejaht und darüber hinaus als Quelle möglicher kultureller Bereicherung wertschätzt (Diversity-Ansatz). Menschen mit einer Behinderung sollen selbstverständlich mit allen anderen leben und sich zugehörig fühlen können.“ (UN-BRK 2006) >Begegnung aller Beteiligten auf Augenhöhe< (vgl. Hinz/ Boban 2003) scheint mir dabei das eigentliche Fundament. Um die Situation zu ändern, braucht es v.a. positiv erlebte Kontakte und den Abbau von Ängsten.

Weisser schlägt vor, „Behinderung als eine Erfahrung zu verstehen, die sich aus Konflikten und Erwartungen ergibt, die zunächst als Irritation auftritt und sich dann durch Wiederholung verfestigt“. Der Gebrauch der Differenz behindert/ nicht behindert sei gekoppelt an „die Feststellung, dass etwas nicht geht, von dem man annimmt, dass es geht.“ (Weisser 2012, 20)

Die erste Irritation in der Diskussion um Teilhabe aller an der Musikkultur entspringt der Unterstellung, für Musik bzw. das Erlernen eines Instrumentes müsse man begabt sein und der weiteren Unterstellung, diese Begabung sei bei Menschen mit Behinderung eher nicht vorhanden.

Im Rahmen dieses Artikels kann zwar keine differenzierte Auseinandersetzung mit den Begriffen Musikalität oder Musikalische Begabung erfolgen, aber einige Bedeutungen sollen doch kurz skizziert werden, denn diese Unterstellungen gehen im Wesentlichen auf Theorien der Musikwissenschaft und Musikpsychologie seit dem 19. Jahrhundert zurück. Festgesetzt hat sich ein Verständnis des musikalischen Menschens (Révész, Billroth u.a.), das vor allem die geistigen Prozesse des Verstehens, Antizipierens und Beurteilens sowie zum Durchdringen musikalischer Kunstwerke als notwendig betont. Diese „geistige Eroberung der Musik als Kunst“ betrachtet Révész (1946, 164) als wesentliches charakteristisches Kennzeichen der Musikalität, während das emotionale Erleben eine untergeordnete Rolle spielt. Zu den geistigen Fähigkeiten zählt er unter anderem das Verständnis für musikalische Formen und den Aufbau des musikalischen Satzes, einen guten Sinn für die Ordnung des musikalischen Ideengangs des Werkes und das Vermögen, Musikwerke bezüglich ihrer musikalischen Bedeutung beurteilen zu können. (Révész 1946, 164). Neuere Untersuchungen halten neben der Relevanz kognitiver Fähigkeiten allerdings ebenso Aspekte der musikalischen Erfahrung oder der Audiation (Gordon 1986, 21), eine intensive Beziehung zur Musik oder musikalische Erlebnisbreite (vgl. Schaub 1984, 111; Gembris 2009, 79) für wichtig. Auch aus persönlichen Befragungen von Musikern selbst (vgl. Bastian 1989 und 1991) liegen interessante Ergebnisse vor. Folgt man diesen Ergebnissen, betrachten Musiker das Ausdrucksvermögen und die Empfindungsfähigkeit eines Menschen als die wichtigsten Merkmale von Musikalität, womit nun auch der emotionalen Seite von Musikalität ein überaus wichtiger Stellenwert zugewiesen wird.

Generell wird davon ausgegangen, dass jeder Mensch eine „entwicklungsfähige und entwicklungswürdige Musikalität“ besitzt und diese –ähnlich der Intelligenz – normal verteilt ist (de la Motte-Haber 2005, 399). Zusammenfassend geht Gordon von folgender Verteilung aus: Ca. 68% der Menschen verfügen über ein durchschnittliches Maß an Musikalität, bei jeweils 14% wird ein unter -bzw. überdurchschnittliches Maß angenommen, und jeweils 2% der Menschen sind musikalisch hochbegabt bzw. verfügen über eine geringe musikalische Begabung (vgl. Gordon 1986, 21 nach Schumacher 2012, 13).

Im Alltagsverständnis wirkt immer noch ein eher veraltetes Verständnis in den Köpfen und das Erlernen eines Musikinstrumentes ist ebenso wie der Besuch von Konzerten zumindest in den Genres Jazz oder Klassik eng damit verbunden, dass man dafür begabt sein muss.

Dagegen postulierten Nordoff / Robbins schon 1983 die grundsätzliche Disposition jedes Menschen für Musik. „Musik ist eine universale Erfahrung in dem Sinne, dass alle an ihr teilhaben können; ihre fundamentalen Elemente Melodie, Harmonie und Rhythmus sprechen jeden von uns an“ (S. 13). Ressourcen und Fertigkeiten müssen jedoch entwickelt werden.

Untersuchungen zeigen, dass für behinderte wie nicht behinderte Menschen Musik hören und Musik machen erwiesenermaßen einen enormen Stellenwert im Rahmen ihrer Freizeitgestaltung haben. „Musik zu hören ist für neun von zehn Jugendlichen (sehr) wichtig“ (JIM-Studie 2012, 23). Typische Aussage: „Musik ist was ganz Besonderes, weil erstens hört es jeder, weil ich kenn´ keinen Menschen, der nicht Musik hört oder macht, und zweitens, das beruhigt einen irgendwie, wenn man das macht und man ist dann innerlich auch irgendwie glücklich“ (Anna 15 Jahre, Sängerin in einer Band/ Rollstuhlfahrerin, Interview DOMO Musik 3/ 2012). Musik ist daher Teil der alltäglichen Lebenskultur von behinderten wie nicht behinderten Menschen. Interviews mit Teilnehmer*innen am Dortmunder Modell (s. unten) belegen, dass sich die Präferenzen von Jugendlichen mit und ohne Behinderung nicht unterscheiden, sofern sie die Chance auf eine eigene Wahl haben. Diese Wahl bezieht sich auf das Hören von Musik ebenso wie auf die eigene Produktion, die Erfahrbarkeit des eigenen musikalischen Tuns, vokal wie instrumental.

Wenn wir von umfassender Teilhabe in Bezug auf Musik sprechen, sind damit einerseits alle Bereiche der Produktion, Reproduktion und Rezeption gemeint, andererseits aber auch alle Genres von Klassik bis Heavy Metal oder Hip Hop. Damit wird „ein Konzept kultureller Vielfalt [vorgestellt; Anm.d.V.], welches ein Recht auf Vielfalt und Unterschiedlichkeit einfordert, ohne den universellen Anspruch auf gesellschaftliche Teilhabe preiszugeben. >>Kultur ist dabei nicht homogen; empirisch umfasst sie unterschiedliche Aktivitäten, systematisch gesehen stellt sie sich als Zusammenhang von Möglichkeiten, als >a matrix of possible pertubations< (Bauman 2000, 29)… dar<<. So betrachtet ist Kulturelle Teilhabe also ein Teil der Auseinandersetzung um gesellschaftliche Teilhabe und stellt das Grundrecht des Einzelnen dar, an der Schaffung, Nutzung und Verteilung von Kunst und Kultur beteiligt zu sein“. (Maedler 2014, 1)

Im Rahmen eines Projektstudiums „Music and (Dis-)Abilities“ an der TU Dortmund 2013-2014 wurden bereits seit Jahren erprobte Modelle inklusiver musikalischer Kulturarbeit auf ihre Gelingensbedingungen hin untersucht. Die Auswertung der Beobachtungen und Interviews an sieben verschiedenen Standorten in der Bundesrepublik von Hamburg bis Fürth ergaben, dass sich sowohl die Ausgangslagen in den Projekten in Bezug auf die Rahmenbedingungen wie die Voraussetzungen der Projektleitungen und der Ensemblemitglieder als auch auf die bevorzugten Musikgenres, Haltungen und Zielsetzungen als sehr different darstellten. Während einige Gruppen sich vor allem Pop und Rockmusik und dem entsprechenden Instrumentarium befassten, standen in anderen Jazzarrangements und die Auseinandersetzung mit klassischer Musik im Fokus. Die Wahl korrelierte eng mit den Präferenzen der Ensembleleiter*innen und der Ensemblemitglieder mit und ohne Beeinträchtigung, d.h. auch unter der Bedingung Behinderung gab es keine Ausgrenzung möglicher kulturspezifischer Inhalte, sondern die Frage der Differenzierung von Arrangements bestimmte den Erfolg oder Nichterfolg inklusiver Ensembles.

Alle untersuchten Bands/ Ensembles/ Musikprojekte verstehen sich als Angebote v.a. für Jugendliche und Erwachsene, die bereits die Schule verlassen haben. Für viele dieser Altersgruppe findet sich zurzeit weder in formalen noch in non-formalen Bildungskontexten eine ausreichende Anzahl angemessener Angebote aktiven Musikmachens – unabhängig von der Frage, ob diese sich als inklusiv verstehen oder nicht. Sie erheben den Anspruch, Musik auf qualitativ hohem Niveau, teils in Kooperation mit professionellen Musikern unterschiedlicher Genres zu produzieren und diese in, für das jeweilige Musikgenre normalen Kontexten, zu präsentieren. Inklusive Soundfestivals in Dortmund, Fürth und Hannover seit 2007 belegen die hohe Qualität, die daraus entstehen kann.

Deutlich wurde vor allem im Dortmunder Modell Musik[1], dass darüber hinaus ein immenser Bedarf an musikalischen Angeboten im Sinne einer generellen Breitenbildung besteht, angefangen von der Teilnahme an einem Chor, einer Trommelgruppe oder in einer Band, die „nur“ dem Ziel der eigenen sinnvollen Freizeitbeschäftigung dienen.

Im Rahmen einer Bachelorarbeit „Subkulturen und Disabilities“[2] (Loer 2014) wurde darüber hinaus aufgezeigt, wie Musiker und Teilnehmer mit Behinderung an Heavy Metal-Konzerten von der Szene wahrgenommen und unterstützt werden

Die stärkere Präsenz von Menschen mit Behinderung in Kontexten musikkultureller Arbeit führt zu einer anderen Wahrnehmung dieses Personenkreises in der Öffentlichkeit. Die Erwartung von Rezipienten an die Fähigkeit von Menschen mit Behinderung, egal ob Rollstuhlfahrern oder Menschen mit geistiger Behinderung, kompetent Musik zu machen ist eher gering. Nach Siebers (2012, 16) ist Diskriminierung als Reaktion auf sichtbare körperliche Auffälligkeiten wahrscheinlich. Sichtbare Behinderung erzeugt Irritationen. Denn „die Bedeutung des Sehens für die Konstruktion von Behinderung […]“ (Waldschmidt 2007,64) ist ein relevanter Aspekt. Innerhalb des kulturwissenschaftlichen Ansatzes der Disability Studies wird Behinderung als Modell gesehen, dessen Zuschreibungen allerdings veränderbar sind. (vgl. Waldschmidt 2005, 26f.)

Die Behinderung verschwindet daher hinter dem klanglichen Resultat, dem, was dann auf der Bühne zu hören ist, wenn das Ergebnis stimmt. Beispiel: Nicht in unserer Untersuchung, sondern bei der Echo-Klassik Verleihung 2014 wurde als Nachwuchskünstler des Jahres der junge Hornist Felix Klieser ausgezeichnet. Sein Horn war auf einem Ständer festgeschraubt und stand wie üblich zwischen dem 1. Geiger und dem Dirigenten. Zu Beginn setzte der Solist sich, zog seine Schuhe aus und spielte mit dem linken Fuß sein Solo-Horn. Dem Instrumentalisten fehlen beide Arme. In der Anmoderation wurde nicht von Behinderung gesprochen, aber es hieß: schon als Vierjähriger habe er Horn spielen lernen wollen. Seine erste CD wurde 2014 veröffentlicht. Am Schluss gab es stehende Ovationen des Publikums. Die sichtbare Behinderung war nicht verschwunden, aber das Klangerlebnis machte sie unwichtig.

Anders als in den künstlerischen Medien Theater/ Tanz, bildende Kunst/ Fotografie geht es nicht um die EigenArt (Baer 1999) von Körpern. In der Musik werden Abweichungen, Minderheitenpositionen und Eigensinnigkeiten nur insofern akzeptiert, wie sie die Qualität des Hörergebnisses von Pop bis Klassik und die Erwartung des Rezipienten an die Musik eines Genres entweder nicht beeinträchtigt oder als Improvisation wie in der „Neuen Musik“ oder im Jazz durch Überraschungen erweitert. Damit eng zusammen hängt auch, ob Produzenten wie Rezipienten ein eher enges oder weiteres Verständnis der jeweiligen Kunstformen mitbringen bzw. welche Akzeptanz für z.B. Neue Musik und Improvisation beim Hörer vorliegt. Allerdings ist die allgemeine Akzeptanz für Neue Experimentelle Musik relativ gering, weil sie als anstrengend erlebt wird und viele Hörer z.B. keine Strukturen oder Melodien wieder erkennen können.

Dazu kommt, dass man sich als Hörer nicht mit sichtbarer Behinderung konfrontieren möchte. Dies gilt auch für Teilnehmer an Rock- und Popkonzerten. McKay schildert in Shakin' All Over eindringlich, wie im Kontext Popmusik Behinderung verschleiert wird und die Präsenz von Popmusikern mit Behinderung so adaptiert wird, dass ihre Behinderung nicht auffällt, während gleichzeitig Popmusiker wie Neil Young, Johnnie Ray, Ian Dury u.a. selbst ihre eigene Behinderung in ihren Songs, ihren Life –Auftritten und Medienpräsentationen thematisierten und sich für die Belange Behinderter einsetzten. Aber noch in den 1980er Jahren und darüber hinaus wollten die Fernsehanstalten Menschen z.B. im Rollstuhl nicht auf der Bühne präsentieren. (vgl. https://www.press.umich.edu/3802891/shakin_all_over)

„Inklusive Bildung steht im Wechselbezug des zukunftsorientierten Anspruchs von Bildung im Sinne der Menschenrechte und konkreten Entscheidungen, Reflexionen und Handlungen im gegenwärtigen (kultur-) pädagogischen Alltag (Platte 2013).“ Die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen wird nur möglich sein, wenn sich ein Bewusstsein entwickelt für die spezifischen Bedürfnisse und eine ausgewogene Balance zwischen einem vorstrukturierten Angebot und der Offenheit, dieses zu verändern, damit zu spielen und etwas Neues entstehen zu lassen. Im Fokus der Aufmerksamkeit steht damit nicht an erster Stelle ein Programm, die Norm[3], das (künstlerische) Produkt, sondern ein langfristig angelegter Prozess. Die Wirklichkeit zeigt aber auch, dass es zur allgemeinen Etablierung solcher Prozesse erfahrene Mediatoren und Einblick in die vielen positiven Beispiele braucht, die Mut machen, sich auf diesen Weg zu begeben.

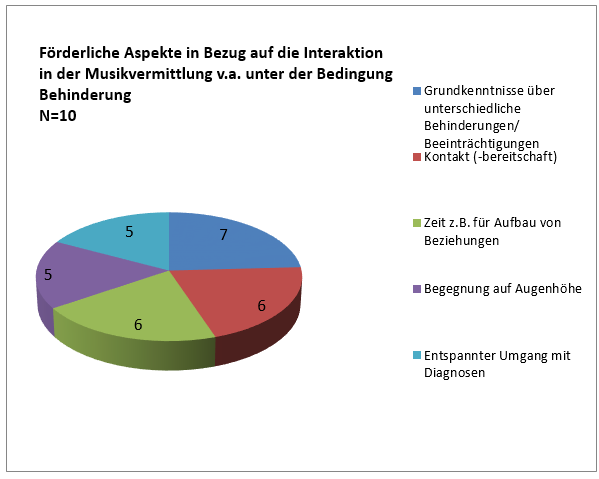

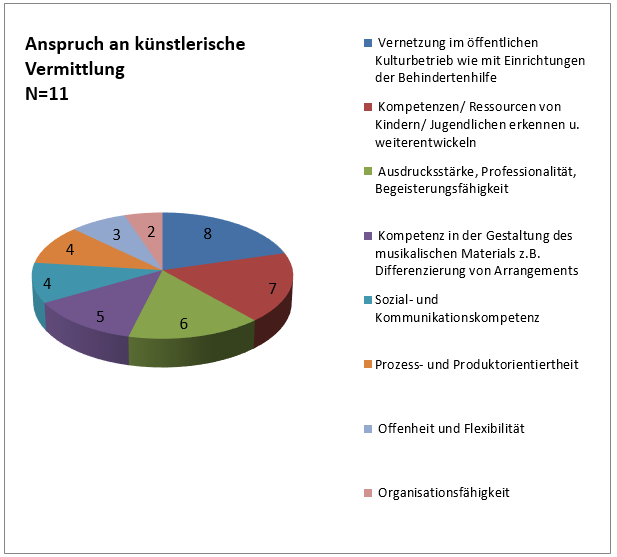

Es wurde aufgezeigt, dass unabhängig voneinander in den letzten Jahren verschiedene Konzepte musikkultureller Arbeit bis hin zur künstlerischen Professionalisierung entstanden, die in der Projektdokumentation[4] dargestellt werden. Die Ergebnisse der Beobachtungen und Interviews bestätigen, dass Verwirklichungschancen inklusiver Teilhabe an der (Musik-) Kultur unserer Gesellschaft als Hörer oder Produzenten abhängen von einer ressourcenorientierten Musikvermittlung, die die Heterogenität und Vielfalt der Gruppen berücksichtigt. Das Projekt „Music and (Dis-)Abilities“ fand bei seinen Recherchen bestätigt, dass das Gelingen inklusiver Gruppen oder Ensembles u.a. davon abhängt, dass die Mitspieler*innen unterschiedliche Ziele in Bezug auf die Entwicklung ihrer musikalischen Fähigkeiten und Fertigkeiten verfolgen können. Das ist u.a. möglich, wenn unterschiedliche Lern- und Zugangsweisen berücksichtigt werden z.B. in differenzierten Arrangements oder Spielmaterialien bzw. Stimmen. Die Grafiken weisen auf weitere Aspekte gelingender inklusiver Kulturarbeit hin. Sie geben Auskunft darüber, unter welchen Bedingungen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung sich musikalisch künstlerisch entwickeln können, wie Interaktionen in musikalischen Vermittlungssituationen gestaltet werden und welchem Anspruch künstlerische Vermittlungsprozesse genügen müssten.

Abbildung 1: Voraussetzung für künstlerische Entwicklung von Menschen mit und ohne Behinderung

Abbildung 2: Förderliche Aspekte in Bezug auf die Interaktion in der Musikvermittlung unter der Bedingung Behinderung

Abbildung 3: Anspruch an künstlerische Vermittlung

Inklusive Prozesse gestalten sich nicht von allein. Sie brauchen die Neugier und Offenheit für Veränderungen auf der persönlichen wie auf der strukturellen Ebene. Inklusion verändert Normen und damit eine sicher geglaubte Normalität. Denn die entsprechenden Einrichtungen von der KiTa bis zur Werkstatt, von der Musikschule bis zum Konzerthaus müssen sich auf den Prozess der strukturellen Änderungen einlassen. Bisher sind gelingende Projekte immer noch abhängig von äußerst engagierten Einzelpersonen.

Um die These von Weisser aufzugreifen: Anders als in Weissers Zitat entstehen Irritationen in diesem Feld eher dadurch, dass etwas geht, von dem man annimmt, dass es nicht geht.

„Das Besondere verdrängt nicht das Normale, sondern verändert es, so dass im Prozess der Normalisierung eine neue Form entsteht, in der das vorher Besondere einen neuen Akzent setzt. Wir haben die Chance, dass das Besondere unserer Arbeit in das Normale eindringt […] und die Normalität verändert.“ (Probst 2000, 50)

Baer, U. (Hrsg.) (1999). EigenSinn & EigenArt. Kulturarbeit von und mit Menschen mit Behinderung. Remscheid: BKJ.

Bartelheimer, P (2008). Was bedeutet Teilhabe? In: Maedler, Jens (Hg.) a.a.O., 13-19.

Bauman, Z. (2000). Liquid Modernity. Cambridge. Polity Press.

Boban, I. & Hinz, A. (2003). Der Index für Inklusion – eine Möglichkeit zur Selbstevaluation von „Schulen für alle“. In: FEUSER, G. (Hg.): Integration heute – Perspektiven ihrer Weiterentwicklung in Theorie und Praxis. Hamburg: Peter Lang, 37-46.

Bockhorst, H./ Reinwand, V./ Zacharias, W. (2012). Handbuch kulturelle Bildung. München kopaed.

Bundesgesetzblatt (BGBL) 2008 II, S. 1419. Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 13. Dezember 2006 UN-Behindertenrechtskonvention. URL: http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Pakte_Konventionen/CRPD_behindertenrechtskonvention/crpd_b_de.pdf

http://www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf12/JIM2012_Endversion.pdf

De la Motte-Haber, H. (2005). Musikalische Begabung. In: La Motte-Haber, H./ Rötter. G. (Hg.) Musikpsychologie. Laaber: Laaber-Verlag.

Gembris, H. (2009). Grundlagen musikalischer Entwicklung und Begabung. Augsburg: Wißner.

Hinz, A. (2006). Inklusion. In: Antor, G. & Bleidick, U. (Hrsg.). Handlexikon der Behindertenpädagogik. Schlüsselbegriffe aus Theorie und Praxis. 2. erweiterte Auflage. Stuttgart: Kohlhammer.

Maedler, J. (Hg.) (2008). TeilHabeNichtse. Chancengerechtigkeit und kulturelle Bildung. München kopaed. In: www.kubi-online.de

McKay, G. (2013). Shakin' All Over. Popular Music and Disability. A groundbreaking study of the intersection of popular music and disability. University of Michigan Press

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest. JIM-Studie 2012, S. 23 online v. 30.12.2013

Miles-Paul, O. (2007). Selbstbestimmung behinderter Menschen - Eine Grundlage der Disability Studies. Vortrag am 05. Juli 2007 im Rahmen der Ringvorlesung „Behinderung ohne Behinderte!? Perspektiven der Disability Studies“ am Zentrum für Disability Studies der Universität Hamburg. URL: http://www.zedis.uni-hamburg.de/www.zedis.uni-hamburg.de/wp-content/uploads/2007/07/milespaul_selbstbestimmung.pdf

Montag-Stiftung Jugend und Gesellschaft (Hg.) (2011). Inklusion vor Ort. Der kommunale Index für Inklusion – ein Praxishandbuch.

Nordoff, P. / Robbins, C. (1983). Musik als Therapie für behinderte Kinder. Forschungen und Erfahrungen. Stuttgart: Klett.

Otto, H.-U. / Ziegler, H. (2010). Capabilities – Handlungsbefähigung und Verwirklichungschancen in der Erziehungswissenschaft. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Platte, A. (2013). Inklusive Momente an Erlebnisorten kultureller Bildung. Köln.

Prengel, A. (1993). Pädagogik der Vielfalt. Opladen: Leske und Budrich.

Probst, W. (2000). Musik mit Behinderten an Musikschulen. In: Merkt, I. (Hrsg.) Ein Lied für Christina. Regensburg.

Révész, G. Einführung in die Musikpsychologie (1946). Bern: Francke.

Siebers, T. (2012). UN/SICHTBAR Observationen über Behinderung auf der Bühne. In: I. Schipper. Ästhetik versus Authentizität. Berlin: Verlag Theater der Zeit.

Schumacher, Katrin (2012). Musikalische Begabung und körperliche Behinderung - eine Studie. Wiss. Hausarbeit. URL: http://opus.bsz-bw.de/hsrt/volltexte/2012/133/pdf/WIHA_Schumacher_Katrin.pdf

Theunissen, G.(2007). „Handlexikon Geistige Behinderung“. Schlüsselbegriffe aus der Heil- und Sonderpädagogik, sozialen Arbeit, Medizin, Psychologie, Soziologie und Sozialpolitik. Stuttgart: Kohlhammer

Tiedeken, P. (2012) Kunst und Inklusion - Aktive Mitgestaltung statt passiver Teilhabe. In: Zeitschrift für Inklusion, Nr. 1-2 URL: http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/71/71

Wagner, R.(2011). URL: http://www.musikschule-fuerth.de/Berufung-Musiker/m223l1/Berufung-Musiker.html v. 16.12.2013

Waldschmidt, A. (2005): Disability Studies: Individuelles, soziales und/oder kulturelles Modell von Behinderung? In: Psychologie und Gesellschaftskritik, 29. Jg., Heft 1, 9-31.

Waldschmidt, A. & Schneider, W. (Hg.) (2007). Disability Studies, Kultursoziologie und Soziologie der Behinderung. Erkundungen in einem neuen Forschungsfeld. Bielefeld: transcript.

Weisser, J. (2005). Behinderung, Ungleichheit und Bildung. eine Theorie der Behinderung. Bielefeld: transcript.

www.kubi-online.de

www.hauptsache-es-groovt.jimdo.de

[2] BA-Arbeit M. Loer, „Subkulturen und Disabilities – Das Beispiel Heavy Metal - eine empirische Studie“, eingereicht am 16.9.2014 an der TU Dortmund, Fakultät Rehabilitationswissenschaften Musik

[3] „Die Ausrichtung an Normalität“ wurde als ein grundlegendes Problem bereits im Kontext des Inte-grationsdiskurses kritisiert, „aus deren Perspektive behinderte Kinder akzeptiert und toleriert werden sollen. Diese Kritik an der Integration entspricht der aus der deutschen Behindertenbewegung. Auch hier wird kritisiert, dass Integration in unhinterfragte Normalität erfolgen soll, was die Akzeptanz behinderter Menschen von der Einsicht der <Normalen> abhängig macht und sie gleichzeitig einem großen Anpassungsdruck aussetzt. <Nicht Normalität sondern Differenz soll die Leitidee im Bildungswesen sein, zumal es ‚Normalität‘ im Bildungskontext gar nicht gebe: Normality is a construct imposed on a reality where there is only difference>“ (Oliver, Mike/ Barnes, Colin 2010 nach Köbsell 2011, 46).

[4] „Hauptsache, es groovt …!“ - Handreichung zu Gelingensbedingungen inklusiver musikalischer Kulturarbeit der Projektgruppe „music and ability – inklusive musikkulturelle Praxis zwischen Partizipation und Performance“ , TU Dortmund, Fakultät Rehabilitationswissenschaften, Musik