Abstract: Die geplante Berücksichtigung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in pädagogischen Einrichtungen löst nach wie vor Ängste aus. Diese beruhen meist auf Fehlinformationen, wie z. B. dass eine Berücksichtigung mit einer Sexualisierung einhergehen würde oder Kinder und Jugendliche in ihrer sexuellen Orientierung beeinflusst werden könnten. Eine Studie an Berliner Schulen zeigt, dass homophobes Verhalten weit verbreitet ist und lesbische, schwule und bisexuelle Jugendliche meist ungeoutet und daher unsichtbar sind. Diese Jugendlichen haben ein deutlich höheres Risiko, Opfer von Mobbing zu werden und Depressionen und Suizidgedanken zu entwickeln. Pädagogische Einrichtungen haben daher eine besondere Verantwortung für nicht-heterosexuelle Jugendlichen und (wie die Studie zeigt) zahlreiche Möglichkeiten, Homo- und Transphobie abzubauen und die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt zu verbessern. Sie können die Sichtbarkeit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt erhöhen, beispielsweise indem in Büchern, Filmen, Aufgaben und anderen Materialien auch nicht-heterosexuelle Personen vorkommen. Pädagogische Fachkräfte können das Anti-Mobbing-Leitbild ihrer Einrichtung mit den Kindern und Jugendlichen diskutieren und dadurch bekannter machen und diskriminierende Beschimpfungen und Mobbing unterbinden. Und sie können ihre eigenen Einstellungen zu Geschlechterrollen reflektieren und geschlechtsuntypisches Verhalten gleichermaßen wertschätzen wie geschlechtstypisches.

Stichwörter: Homophobes Verhalten; Schule; Kinder und Jugendliche; LSBTI; Geschlechterrollen; Einfluss durch Lehrkräfte

Inhaltsverzeichnis

„Für meine Arbeit ist das kein Thema, denn bei uns ... gibt es keine Lesben oder Schwulen ... hat damit niemand ein Problem ... sind die Kinder noch zu jung ... wüsste ich nicht, wie ich das berücksichtigen soll.“ Vielleicht kommt Ihnen der ein oder andere dieser Gedanken, wenn man von Ihnen fordert, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt als eine weitere Dimension der Inklusion zu betrachten. Vielleicht befürchten Sie auch, Kinder und Jugendliche könnten durch eine Berücksichtigung sexueller Vielfalt sexualisiert oder in ihrer sexuellen Orientierung beeinflusst werden. In diesem Beitrag möchte ich auf die verschiedenen Bedenken eingehen und Sie zum Nachdenken anregen, ob sexuelle und geschlechtliche Vielfalt auch für Ihre Arbeit relevant sein könnte. Und ich möchte Ihnen anhand einer Berliner Schulbefragung aufzeigen, welche Einflussmöglichkeiten Sie als Lehrkraft oder generell als pädagogische Fachkraft auf Ihre Zielgruppe haben (Klocke, 2012).

Ausgelöst durch den Bildungsplan[1] der Baden-Württemberger Landesregierung ist eine gesellschaftliche Kontroverse um die Frage entstanden, ob sexuelle Vielfalt in der pädagogischen Arbeit berücksichtigt werden soll und wenn ja, wie. Die Gegner_innen äußerten beispielsweise die Befürchtung, Kinder könnten durch die Berücksichtigung sexueller Vielfalt sexualisiert werden[2]. Diese Befürchtung entsteht aus der Fehlannahme, es ginge bei sexueller Vielfalt um die Vielfalt sexueller Praktiken. Das ist jedoch nicht der Fall. Es geht um die Vielfalt sexueller Orientierungen, also lediglich um das Geschlecht der Person, in die man sich verliebt, mit der man Sex hat oder mit der man eine Partnerschaft eingeht. Heterosexueller Orientierung begegnen Kinder bereits, wenn sie begreifen, dass Mama und Papa ein Paar sind. Niemand würde sich angesichts dessen um eine Frühsexualisierung eines Kindes sorgen. Ebenso wenig werden Kinder dadurch sexualisiert, dass sie ein Paar aus zwei Frauen oder zwei Männern kennenlernen.

Eine andere Befürchtung wird durch die in der Petition[3] gegen den Bildungsplan geäußerte Kritik deutlich, die „negativen Begleiterscheinungen eines LSBTTIQ[4]-Lebensstils, wie die höhere Suizidgefährdung unter homosexuellen Jugendlichen“ werde nicht genügend reflektiert. Offenbar befürchten die Initiator_innen der Petition, Jugendliche könnten durch eine nicht-negative Berücksichtigung sexueller Vielfalt in ihrer sexuellen Orientierung beeinflusst werden, sich beispielsweise durch die Darstellung eines glücklichen lesbischen Paares entscheiden, selbst lesbisch zu werden. Schon die Rückfrage, wann sich denn eine Person mit dieser Befürchtung entschieden hat, heterosexuell zu werden, zeigt, wie unbegründet diese Befürchtung ist. Menschen entscheiden sich nicht dafür, sich von Frauen oder von Männern sexuell angezogen zu fühlen, sondern nur dafür, zu dieser Anziehung zu stehen oder sie zu verheimlichen. Die bisher vorliegenden wissenschaftlichen Befunde sprechen für einen deutlichen biologischen Anteil sexueller Orientierung und gegen die Möglichkeit zur sexuellen Orientierung verführt werden zu können (Rosario & Schrimshaw, 2014).

Falls Sie eine dieser beiden Befürchtungen hatten, konnte ich sie vielleicht zerstreuen oder zumindest mildern. Dennoch könnten Sie sich fragen: Warum sollte ich dieses Thema denn berücksichtigen? Ist der Lehrplan bzw. der Kanon zu berücksichtigender Themen nicht schon lang genug? Muss schon wieder „eine neue Sau durch’s Dorf“ gejagt werden? Zwei Gründe sprechen für eine solche Berücksichtigung: Homophobes Verhalten gehört in der Schule und wahrscheinlich auch in anderen Bildungseinrichtungen zum Alltag. Lesbische, schwule, bisexuelle, trans*- und intergeschlechtliche (LSBTI) Kinder und Jugendliche werden in pädagogischen Einrichtungen meist übersehen.

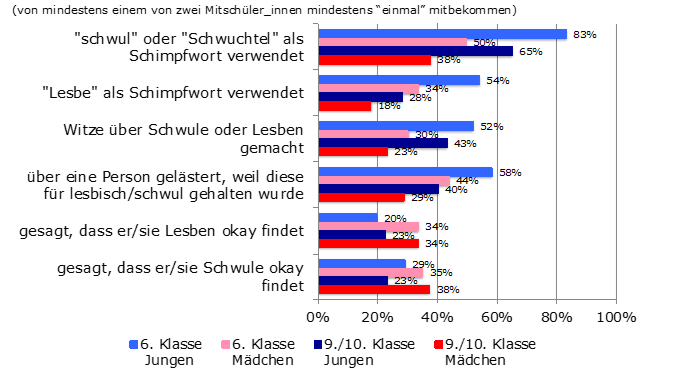

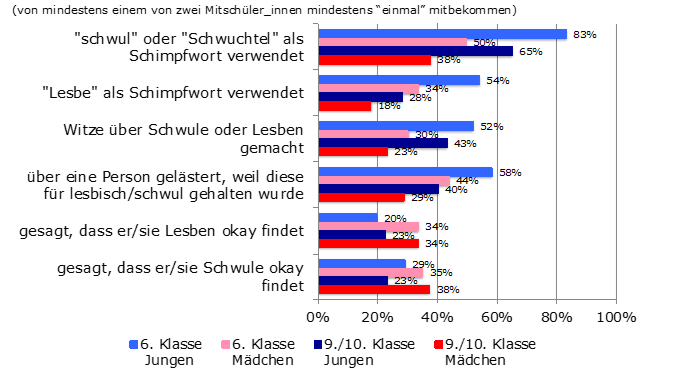

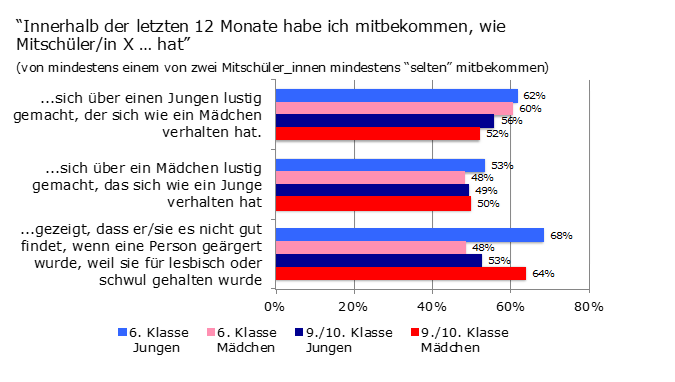

Drei von fünf Sechstklässler_innen verwenden „schwul“ oder „Schwuchtel“ als Schimpfwort (unter den Jungen sind es sogar vier von fünf); zwei von fünf verwenden „Lesbe“ als Schimpfwort (unter den Jungen mehr als die Hälfte, siehe Abbildung 1). Etwa die Hälfte der Schüler_innen macht sich über Mitschüler_innen lustig, wenn diese sich nicht geschlechtskonform verhalten (siehe Abbildung 2). Das zeigt eine Berliner Studie (Klocke, 2012), in der knapp 800 Schüler_innen aller Schularten zum Verhalten von je zwei Mitschüler_innen und ihrem_ihrer Klassenlehrer_in gefragt wurden sowie zu ihren Einstellungen und ihrem Wissen zu LSBT. Homophobes Verhalten hängt dabei nicht mit homophoben Einstellungen zusammen, ist also oft nicht homophob gemeint, hat aber dennoch eine fatale Wirkung. Allein die Wahrnehmung von „schwul“ oder „lesbisch“ als Schimpfwort führt zu homophoberen Einstellungen (Nicolas & Skinner, 2012) und kann dadurch die Akzeptanz für Vielfalt und Anderssein beeinträchtigen.

Abbildung 1 : Verhalten der Schüler_innen gegenüber Lesben und Schwulen

Abbildung 2 : Verhalten der Schüler_innen gegenüber nicht geschlechtskonformen Mitschüler_innen

„Nun gut,“ könnten Sie denken, „aber bei uns gibt es doch keine lesbischen oder schwulen Jugendlichen. Wem sollten homophobe Einstellungen und Verhalten also schaden?“ In der Berliner Studie berichtete jede_r zehnte_r Neunt- und Zehntklässler_in, sich vom gleichen Geschlecht sexuell angezogen zu fühlen (Klocke, 2012). Dennoch wusste nur eine von 14 Klassenlehrer_innen dieser Schüler_innen von einem nicht-heterosexuellen Schüler in der eigenen Klasse. Viele LSBTI-Jugendliche ziehen es offenbar vor, ihre sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität in der Schule für sich zu behalten, während ihre heterosexuellen Mitschüler_innen den ersten Freund oder die erste Freundin stolz präsentieren. Die meisten Lesben und Schwulen berichten zudem, dass sie sich bereits vor der Pubertät vom gleichen Geschlecht angezogen gefühlt haben (Jenkins, 2010). Nicht-heterosexuelle Jugendliche sind besonders gefährdet, depressiv zu werden, über Suizid nachzudenken und diese Gedanken in die Tat umzusetzen (Plöderl et al., 2014). Mehrere Studien zeigen, dass diese Gefährdung auch dadurch erklärbar ist, dass nicht-heterosexuelle Jugendlichen häufiger Mobbing und Diskriminierung ausgesetzt sind (Burton, Marshal, Chisolm, Sucato, & Friedman, 2013). LSBTI-Jugendliche sind also eine unsichtbare und daher vernachlässigte Gruppe, für die Schulen und andere Bildungseinrichtungen aufgrund ihrer erhöhten Vulnerabilität eine besondere Verantwortung tragen.

Erfreulicherweise kann die Berliner Studie eine Reihe von Einflussmöglichkeiten der Lehrkräfte und der Schulleitung auf die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt ihrer Schüler_innen nachweisen. Was können Sie als Schulleiterin, Lehrer, Sozialpädagogin oder Erzieher konkret tun?

In je mehr Fächern und Jahrgängen die Schüler_innen der Berliner Studie in der Schule etwas über Lesbisch- oder Schwulsein gehört haben, desto mehr wissen sie über LSBT und desto positivere Einstellungen haben sie. Bisher wird das Thema von Lehrkräften jedoch meist ausgespart oder in einem negativen Kontext thematisiert. Beispielsweise sagen knapp dreiviertel der Lehrkräfte den Schüler_innen dann und wann, dass Homosexualität nichts Schlimmes ist. Mit Unterrichtsmaterialien, in denen auch Lesben und Schwule vorkommen, arbeitet jedoch nur jede fünfte. Heterosexualität wird hingegen permanent sichtbar, nur fällt das den meisten nicht auf. Lehrer erzählen von „ihrer Frau“, Lehrmaterialien zeigen heterosexuelle Paare, Familien bestehen aus Mann, Frau und Kindern. Genau so selbstverständlich wie Heterosexuelle gezeigt werden, können auch Lesben, Schwule oder Trans*-Personen gezeigt werden. Beispielsweise können in Texten oder Filmen auch Charaktere vorkommen, die in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung leben oder früher ein anderes Geschlecht hatten. Oder Bürgerrechtsbewegungen können anhand der Gruppe der Schwarzen, der Frauen und der LSBT-Community veranschaulicht werden. Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt sind also nicht, wie man meinen könnte, nur relevant für den Biologieunterricht, sondern für alle Fächer, in denen es um Menschen geht. Und ihre Berücksichtigung muss keine zusätzliche Unterrichtszeit kosten, indem man sie ganz einfach genau so selbstverständlich thematisiert wie das mit Heterosexualität tagtäglich passiert.

Und ab welchem Alter sollte das passieren? Homophobe Beschimpfungen sind bei den Sechstklässler_innen der Berliner Studie weiter verbreitet als bei den Neunt- und Zehntklässler_innen (siehe Abbildung 1). Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt sollten daher möglichst früh und nicht erst in den weiterführenden Schulen behandelt werden. Schon dann wenn Kinder lernen, was Partnerschaft, Familie und Geschlecht bedeuten, können sie lernen, dass es auch Paare aus zwei Frauen, Kinder mit zwei Vätern und Frauen, die früher mal ein Mann waren, gibt. Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt sind also bereits Themen in Kindertageseinrichtungen und es gibt geeignete Medien, z. B. Bücher, für alle Altersgruppen[5].

Besonders sichtbar wird sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, wenn die Kinder und Jugendlichen LSBTI persönlich kennenlernen. Viele Studien belegen, dass persönlicher Kontakt zu Mitgliedern von Fremdgruppen[6] Vorurteile abbaut (Pettigrew & Tropp, 2006) und das gilt auch für Kontakt zu Lesben und Schwulen (Smith, Axelton, & Saucier, 2009). Sogar im relativ homofreundlichen Berlin wissen jedoch ein Drittel der Jugendlichen von keiner einzigen lesbischen, schwulen oder bisexuellen Person in ihrem persönlichen Umfeld (Klocke, 2012). Hilfreich ist daher, den Jugendlichen Kontaktmöglichkeiten zu bieten, beispielsweise durch eine Einladung von LSBTI in die Schule. Mittlerweile gibt es bundesweit knapp 50 Aufklärungsprojekte, deren Mitglieder (größtenteils ehrenamtlich) die Schulen besuchen und sich dort den Fragen der Schüler_innen stellen[7]. Bisherige Evaluationen deuten darauf hin, dass selbst kurze Workshops Vorurteile abbauen können (Timmermanns, 2003). Aber auch pädagogische Fachkräfte, die selbstsicher mit ihrem Lesbisch-, Schwul- oder Trans*-Sein umgehen, können zu einer Verbesserung der Akzeptanz beitragen, wie die Berliner Studie zeigt.

Auch fast alle Sechstklässler_innen der Berliner Studie wussten, was die Begriffe „lesbisch“ oder „schwul“ bedeuten, verwendeten sie aber dennoch gern zur Beschimpfung. Pädagogische Fachkräfte sollten das nicht ignorieren, sondern bei diskriminierenden Beschimpfungen, wie „Spast“, „Schwuchtel“ oder „Jude“ einschreiten. Beispielsweise können sie fragen, warum diese Begriffe in einer negativen Weise verwendet werden und was so schlimm daran ist, wenn jemand eine Behinderung hat, schwul oder jüdischen Glaubens ist. Zudem können sie versuchen, die Schüler_innen dazu zu bringen, die Perspektive eines Mitgliedes der diskriminierten Gruppe einzunehmen. Sie können beispielsweise fragen „Würdest du dich trauen, zu deiner Liebe zu stehen, wenn du lesbisch wärst und ‚Lesbe’ dauernd als Schimpfwort hörst?“ Die Berliner Studie zeigt: Je häufiger Lehrkräfte gegen homophobes Verhalten intervenieren, desto positiver sind die Einstellungen ihrer Schüler_innen zu Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Trans*-Personen.

Die Bereitschaft von Lehrkräften, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt zu thematisieren, kann durch eine Aufnahme dieser Themen in die Lehrpläne und Lehrmaterialien gesteigert werden. In der Berliner Befragung thematisierten vor allem die Lehrkräfte sexuelle Vielfalt im Unterricht, die die entsprechenden Richtlinien der Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport (2001) kannten[8]. Eine Legitimierung durch Autoritäten ist wichtig, da pädagogische Fachkräfte gerade bei bisher tabuisierten Themen nicht gern als Einzelkämpfer tätig werden. Wenn Sie sich auf die geltenden Richtlinien berufen können, hilft Ihnen das bei möglichen Auseinandersetzungen mit besorgten Eltern. In den Schulen können Schulleitungen und Leitbilder bzw. die Schulordnung diese Funktion übernehmen. Die Berliner Studie zeigt die positive Wirkung eines Anti-Mobbing-Leitbildes: War den Schüler_innen bekannt, dass Mobbing an ihrer Schule durch die Schulordnung oder das Schulleitbild untersagt wird, hatten sie positivere Einstellungen gegenüber LSBT. Wichtig ist also, dass das Leitbild nicht nur auf dem Papier steht, sondern den Schüler_innen bekannt ist. Dazu sollte es regelmäßig mit ihnen besprochen werden, beispielsweise durch die Klassenlehrerin. Diese könnte zunächst gemeinsam mit den Schüler_innen klären, was Mobbing bedeutet und Beispiele sammeln, die diese selbst erlebt haben. Anschließend könnten gemeinsam Vorschläge erarbeitet werden, was man tun kann, wenn man selbst gemobbt wird oder mitbekommt, dass andere gemobbt werden.

Die Berliner Studie unterstützt die Annahme, dass die Qualifizierung von Lehrkräften zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt die Situation an den Schulen verbessern würde. Je besser sich die Lehrkräfte zu sexueller Vielfalt auskannten, desto mehr thematisierten sie sie im Unterricht und desto eher intervenierten sie gegen Diskriminierung. Besonders nachhaltig wäre es, wenn sexuelle und geschlechtliche Vielfalt obligatorisch in der Grundausbildung aller pädagogischen Fachkräfte (Lehrkräfte, Erzieher_innen, Sozialpädagog_innen etc.) behandelt wird, beispielsweise eingebettet in verpflichtende Module zu den Themen soziale Vielfalt, Inklusion und Mobbingprävention.

Was sollte bei diesen Qualifizierungen geschehen? Zunächst einmal ist es wichtig, pädagogische Fachkräfte gezielt über häufige Fehlannahmen aufzuklären. In der Berliner Befragung wusste beispielsweise nur jede zehnte Lehrkraft, dass Lesben und Schwule ein höheres Suizidrisiko haben und nur eine von 14 wusste von einem nicht-heterosexuellen Jungen in der eigenen Klasse. Es besteht also die Gefahr, dass pädagogische Fachkräfte die Relevanz des Themas für ihre Arbeit unterschätzen und der Meinung sind, sie müssten an ihrem Verhalten nichts ändern. Es sollte daher vermittelt werden, dass sehr wahrscheinlich auch in ihrer Klasse oder Gruppe LSBTI-Jugendliche sind und dass diese Jugendlichen gefährdeter sind, Opfer von Mobbing zu werden und Depressionen oder Ängste zu entwickeln. Vor allem aber sollte den Fachkräften vermittelt werden, dass sie eine Reihe von Einflussmöglichkeiten und damit Verantwortung für das Wohl dieser Jugendlichen haben.

Wichtig ist zudem, dass pädagogische Fachkräfte ihre eigenen Einstellungen zu Geschlechterrollen reflektieren. Die Berliner Studie zeigt, dass sich ein Drittel der Lehrkräfte nach Angaben ihrer Schüler_innen in den vergangenen 12 Monaten mindestens einmal lustig gemacht hat, wenn sich ein Junge wie ein Mädchen oder ein Mädchen wie ein Junge verhalten hat und ein Viertel bei Witzen über Schwule oder Lesben mitgelacht hat. Diese Verhaltensweisen hängen nicht mit den Einstellungen der Lehrkräfte zusammen, scheinen also gedankenlos zu geschehen. Sie können jedoch das Klima in der Klasse mit beeinflussen: Je häufiger Lehrkräfte sich selbst über lesbische, schwule oder nicht-geschlechtskonforme Personen lustig machten, desto häufiger verhielten sich in der Berliner Studie auch ihre Schüler_innen diskriminierend. Bei Qualifizierungen sollten pädagogische Fachkräfte ermuntert werden, über ihre eigenen Vorstellungen zu reflektieren, wie sich „ein richtiger Junge“ oder „ein richtiges Mädchen“ zu verhalten haben. Wichtig ist, dass die Fachkräfte sich bewusst machen, wie sich diese Vorstellungen unreflektiert in ihrem eigenen Verhalten zeigen und welche Normen sie damit bei ihren Kindern und Jugendlichen verstärken. Ziel sollte sein, dass Pädagog_innen, Erzieher_innen und Lehrer_innen geschlechtstypisches und geschlechtsuntypisches Verhalten gleichermaßen wertschätzen, also beispielsweise auch akzeptieren, wenn ein Kind mit „Leo“ statt mit „Lea“ angesprochen werden möchte oder wenn ein Junge lieber rosa als blau tragen möchte.

Nicht-heterosexuelle oder sich nicht geschlechtskonform verhaltende Kinder und Jugendliche haben ein erhöhtes Risiko, Opfer von Mobbing zu werden sowie Depressionen und Suizidgedanken zu entwickeln. Daraus leitet sich für Sie als pädagogische Fachkraft eine besondere Verantwortung für diese Kinder und Jugendlichen ab. Diese wird bisher oft nicht genügend wahrgenommen, da LSBTI-Kinder und -Jugendliche ihre sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität meist verbergen und daher unsichtbar bleiben. Sie können LSBTI- oder nicht-geschlechtskonformen Kindern und Jugendlichen helfen, indem Sie signalisieren, dass ihre sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität genau so akzeptiert wird wie Heterosexualität. Berücksichtigen Sie dazu sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im pädagogischen Alltag, beispielsweise indem Sie lesbische und schwule Paare sowie transgeschlechtliche Personen genau so selbstverständlich thematisieren, wie Sie das auch mit heterosexuellen Paaren oder Personen tun. Vermeiden Sie, sich selbst (unbewusst) abwertend gegenüber nicht-geschlechtskonformen, lesbischen oder schwulen Personen zu verhalten. Wenn Sie diskriminierendes Verhalten ihrer Kinder und Jugendlichen wahrnehmen (z. B. „Schwuchtel“ als Schimpfwort), beenden Sie dieses und versuchen Sie, bei ihnen Empathie für die Mitglieder der entsprechenden Gruppe zu entwickeln. Hilfreich für die Akzeptanz von Vielfalt ist zudem ein Leitbild der Organisation, in dem Mobbing und Diskriminierung geächtet werden. Dieses Leitbild sollte den Kindern und Jugendlichen bekannt gemacht werden und zum Anlass genommen werden, gemeinsam darüber zu sprechen, was Mobbing und Diskriminierung sind und wie man dagegen vorgehen kann.

Burton, C. M., Marshal, M. P., Chisolm, D. J., Sucato, G. S., & Friedman, M. S. (2013). Sexual minority-related victimization as a mediator of mental health disparities in sexual minority youth: A longitudinal analysis. Journal of Youth and Adolescence, 42(3), 394-402. doi: 10.1007/s10964-012-9901-5

Jenkins, W. J. (2010). Can anyone tell me why I'm gay? What research suggests regarding the origins of sexual orientation. North American Journal of Psychology, 12(2), 279-296.

Klocke, U. (2012). Akzeptanz sexueller Vielfalt an Berliner Schulen: Eine Befragung zu Verhalten, Einstellungen und Wissen zu LSBT und deren Einflussvariablen. Berlin: Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft. Retrieved from http://www.psychologie.hu-berlin.de/prof/org/download/klocke2012_1.

Nicolas, G., & Skinner, A. L. (2012). "That's So Gay!" Priming the General Negative Usage of the Word Gay Increases Implicit Anti-Gay Bias. Journal of Social Psychology, 152(5), 654-658. doi: 10.1080/00224545.2012.661803

Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2006). A meta-analytic test of intergroup contact theory. Journal of Personality and Social Psychology, 90, 751-783.

Plöderl, M., Sellmeier, M., Fartacek, C., Pichler, E.-M., Fartacek, R., & Kralovec, K. (2014). Explaining the Suicide Risk of Sexual Minority Individuals by contrasting the Minority Stress Model with Suicide Models. Archives of Sexual Behavior, 1-12.

Rosario, M., & Schrimshaw, E. W. (2014). Theories and etiologies of sexual orientation. In D. L. Tolman, L. M. Diamond, J. A. Bauermeister, W. H. George, J. G. Pfaus & L. M. Ward (Eds.), APA handbook of sexuality and psychology, Vol. 1: Person-based approaches. (pp. 555-596). Washington, DC US: American Psychological Association.

Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport. (2001). Allgemeine Hinweise zu den Rahmenplänen für Unterricht und Erziehung in der Berliner Schule A V 27: Sexualerziehung. Berlin: Sammlung Luchterhand Schulrecht Berlin 147. Retrieved from http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-bildung/schulorganisation/lehrplaene/av27_2001.pdf.

Smith, S. J., Axelton, A. M., & Saucier, D. A. (2009). The effects of contact on sexual prejudice: A meta-analysis. Sex Roles, 61, 178-191.

Timmermanns, S. (2003). Keine Angst die beißen nicht! Evaluation schwul-lesbischer Aufklärungsprojekte in Schulen. Aachen: Jugendnetzwerk Lambda NRW e.V.

[2] http://jungefreiheit.de/kolumne/2013/die-sexualisierung-der-kindheit-geht-voran/

http://www.aktion-kig.de/

http://www.familien-schutz.de/2-500-burger-demonstrieren-in-stuttgart-fur-das-elternrecht/

[3] https://www.openpetition.de/petition/online/zukunft-verantwortung-lernen-kein-bildungsplan-2015-unter-der-ideologie-des-regenbogens

[4] LSBTTIQ = Lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, transgeschlechtlich, intergeschlechtlich und queer. Transgeschlechtliche Menschen „sind alle die, die nicht in dem Geschlecht leben können oder wollen, welchem sie bei ihrer Geburt zugeordnet wurden. Hierzu zählen Transsexuelle, Drags, Transidenten, Cross-Dresser und viele mehr. Intergeschlechtliche Menschen ... sind Personen, die mit körperlichen Merkmalen geboren werden, die medizinisch als ‚geschlechtlich uneindeutig’ gelten ... Queer lebende Menschen bezeichnet alle, deren Geschlecht (treffender ist hier der im Englischen gebräuchliche Begriff gender expression, zu Deutsch etwa “Geschlechtsausdruck”) oder Sexualität sich nicht mit den gängigen Kategorien der Zwei-Geschlechter-Ordnung erfassen lassen. Sie müssen sich nicht zwangsläufig als trans- oder intergeschlechtlich definieren.“ (http://www.transinterqueer.org/uber-triq/begriffsklarung/)

[5] Gutes pädagogisches Material bietet der Medienkoffer Vielfältige Familienformen und Lebensweisen für die Grundschule, der unter anderem über das Berliner Medienforum ausgeliehen werden kann. (www.berlin.de/sen/bildung/medienforum) sowie Schule der Vielfalt - Schule ohne Homophobie (www.schule-der-vielfalt.de).

[6] „Fremdgruppe“ (gängig ist auch der englische Begriff „Outgroup“) bezeichnet eine Gruppe von Menschen, der sich die betrachtende Person selbst nicht zugehörig fühlt, beispielsweise die Gruppe der US-Amerikaner_innen für eine Deutsche oder die Gruppe der Lehrkräfte für einen Sozialpädagogen. Welches Merkmal (im Beispiel: Nationalität oder Beruf) jeweils herangezogen wird, um über Eigen- oder Fremdgruppenzugehörigkeit zu entscheiden, ist situationsabhängig. Wird über pädagogische Maßnahmen in einem Mobbingfall entschieden, so wird wahrscheinlicher nach Beruf gruppiert, wird hingegen über internationale Politik diskutiert wahrscheinlicher nach Nationalität.

[7] Einen Überblick über sämtliche deutschen LSBT-Aufklärungsprojekte finden Sie unter http://www.bksl.de/schulaufklaerung.

[8] In der Berliner Befragung wurden statistische Zusammenhänge und keine experimentallen Effekte untersucht. Die Frage der Kausalität (Was ist Ursache? Was ist Wirkung?) kann dadurch nicht abschließend geklärt werden. Denkbar ist also auch, dass Lehrkräfte, die bereits aus eigener Initiative sexuelle und geschlechtliche Vielfalt thematisieren, sich intensiver mit den relevanten staatlichen Richtlinien auseinandersetzen.