Melanie Werner, Stefanie Vogt und Andrea Platte: Auf dem Weg zu einer inklusiven Fakultät

Abstract: 2012 hat die Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften der Fachhochschule Köln begonnen, an einem inklusiven Profil zu arbeiten. Gemeinsam mit Studierenden und Lehrenden werden Ideen und Bedarfe entwickelt, die in einen Leitfaden für eine „inklusive Fakultät“ fließen. Im Folgenden wird dieser Prozess beschrieben. Dabei nehmen wir Bezug auf die Ergebnisse dreier Lehrforschungsprojekte. Zwei Lehrforschungsprojekte waren qualitativ angelegt und fragten zum einen nach Faktoren für eine Studienzeitverlängerung (Vogt & Werner 2013) zum anderen nach der Passung von studentischem Habitus und Hochschule (Vogt & Werner 2014). Das dritte quantitativ angelegte Lehrforschungsprojekt ging der Finanzierung des Studiums im Studiengang Soziale Arbeit auf den Grund (Scheithauer & Werner 2013). Weiter berufen wir uns auf Daten der Hochschulstatistik der Fachhochschule Köln sowie die Evaluation der Einführungswoche im Studiengang Soziale Arbeit (Werner, 2014b). Der Beitrag skizziert zunächst das Selbstverständnis der Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften an der Fachhochschule Köln. Dann wird die Vielfalt der Studierenden beschrieben, um daran anschließend beispielhaft einige Handlungsschritte hin zu inklusiven Kulturen, Strukturen und Praktiken (Booth & Ainscow 2011) zu erläutern.

Stichworte: Inklusion; Hochschule; Fachhochschule; Inklusive Bildung; Hochschuldidaktik; Diversity

Inhaltsverzeichnis

- Einführung

- Wie können alle Studierenden an der Fakultät gleichermaßen gut studieren?

- Inklusive Hochschulkultur

- Inklusive Hochschulstrukturen

- Inklusive Praktiken

- Fazit

-

Literaturverzeichnis

1. Einführung

In ihrem Selbstverständnis bekennt sich die Fakultät zu einem Ort, an dem alle gleichermaßen gut studieren und arbeiten können. Dieses Selbstverständnis leitet sich einerseits aus der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ab, nach der jeder ein Recht auf Bildung hat. „Inklusive Bildung unterstützt die Vielfalt aller Lernenden und heißt sie willkommen.“ (Deutsche UNESCO-Komission 2009, S. 4)

Andererseits muss sich eine Fakultät für Soziale Arbeit auch aus ihrem Fachverständnis heraus als „inklusive Fakultät“ verstehen. Sylvia Staub-Bernasconi (2007) hat das sogenannte „Doppelmandat der Sozialen Arbeit“ um ein drittes Mandat erweitert. So vertreten SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen zum einem die AdressatInnen, zum anderen aber auch die Interessen der Institutionen einer Gesellschaft. Erst das dritte Mandat verleiht der Sozialen Arbeit ihre Eigenständigkeit: Es speist sich aus einer eigenständigen Wissenschaft und aus einer eigenständigen, handlungsleitenden Ethik. Teil dieser Ethik sind individuelle Freiheits- und soziale Rechte, wie sie in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und weiteren UNO-Deklarationen niedergeschrieben wurden. In diesem Sinne versteht sich Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession, was sich auch im Selbstverständnis der Professionellen wieder spiegelt:

„The social work profession promotes social change, problem solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilising theories of human behaviour and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work. (…) International human rights declarations and conventions form common standards of achievement, and recognise rights that are accepted by the global community” (International Federation of Social Workers 2012).

In ihrer ethischen Fundierung greifen die Diskurse der Sozialen Arbeit und der Inklusion ineinander.

Lässt sich aus dem Recht auf Bildung auch ein Recht auf Hochschulbildung ableiten? „Jeder Mensch“ meint im Kontext von Hochschule alle Menschen, die die Studierfähigkeit besitzen. Die Studierfähigkeit wird in Deutschland meist durch eine Hochschulzugangsberechtigung nachgewiesen, wobei vor allem Fachhochschulen auch andere Zugänge ermöglichen. Dass die Chancen eine Hochschulzugangsberechtigung zu erlangen und schließlich ein Studium aufzunehmen, sehr unterschiedlich verteilt und von sozialer Ungleichheit geprägt sind, ist hinlänglich bekannt (Schindler 2012). Die Gründe hierfür sind aber besonders im Schulsystem, nicht im Hochschulsystem zu suchen (Wolter 2011). Besonders in jüngster Zeit wird die Öffnung der Hochschule für Menschen ohne Hochschulzugangsberechtigung diskutiert (Hochschulrektorenkonferenz 2009). Diese wichtige und überfällige Diskussion darf aber nicht zur Vermischung von Qualitäts- und Inklusionsfragen führen: Auch eine inklusive Hochschule muss Studierfähigkeit voraussetzen. Wie Studierfähigkeit erworben werden kann und welche Nachweise dafür geeignet sind, ist eine andere, politische Diskussion. Soziale Ungleichheiten, die sich beim Hochschulzugang zeigen, setzen sich im Studium fort. Der Diversity-Report weist darauf hin, dass eine gelungene Studienadaption eben nicht von der Note der Hochschulzugangsberechtigung und Leistung abhängt, sondern von anderen, zugeschriebenen Kategorien wie beispielsweise „alleinerziehend“ oder „gesundheitliche Beeinträchtigung“ (CHE-Consult 2012). Diese Kategorien sind auch für die „Leaky-Pipeline“ bedeutsam, so gehen bestimmte Studierendengruppen im Übergang von Bachelor- in Masterstudiengänge und dann zur Promotion verloren (Lind 2006; Löther 2011; Löther 2012). Wenn im Folgenden die Studierendenschaft anhand bestimmter Kategorien beschrieben wird, so dient dies der Aufdeckung von sozialer Ungleichheit im Hochschulsystem. Dabei werden nur Kategorien beachtet, deren Zuschreibung mit sozialer Ungleichheit korreliert – in allen anderen Fällen sind diese Kategorien zu verwerfen (Hamburger 2008). Diese Kategorien als analytische Folie sollen dabei helfen, die Zentrierung der Hochschule auf den „Normalstudenten“ (Vollabitur, akademisches Elternhaus, jung, keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen, kein Migratonshintergrund), wie ihn Günther Vedder (2011) beschrieben hat, zu überwinden und inklusive Kulturen, Strukturen und Praktiken zu entwickeln (Booth & Ainscow 2011).

Soziale Arbeit ist historisch bedingt eine weibliche Profession, 75% der Studierenden an der Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften der Fachhochschule Köln sind Frauen. Im größten Studiengang der Fakultät, dem Bachelorstudiengang Soziale Arbeit, ist etwa jede/r Dritte BildungsaufsteigerIn und kommt aus einem nicht-akademischen Elternhaus (Werner 2014a). Über 60% der Studierenden haben bereits einen Berufsabschluss erworben. Sie sind auch deswegen mit einem Durchschnittsalter von 27,5 Jahren älter als Studierende im Bundesdurchschnitt. Ältere Studierende müssen häufiger ihr Studium selbst finanzieren und haben häufiger soziale Verantwortung für Kinder (19%) oder zu Pflegende (4%). 10% der Studierenden im Studiengang Soziale Arbeit gaben an, eine chronische Krankheit oder Beeinträchtigung zu haben, die ihr Studium beeinflusst. 10% der Studierenden der gesamten Fakultät sind ausländischer Nationalität, 3% davon haben ihre Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland erworben. Dies entspricht in etwa dem Bundesdurchschnitt, ist jedoch für eine Fachhochschule hoch (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2010; CHE-Consult 2012). Die ausländischen Studierenden kommen aus 45 verschiedenen Ländern, die größten Sprachgruppen sind Russisch und Türkisch. Über die Anzahl der Studierenden mit Migrationshintergrund an der Fakultät kann keine Aussage getroffen werden. Die Empirie zeigt jedoch, dass diese Kategorie für den Hochschulkontext nicht relevant ist, da sich Studierende mit Migrationshintergrund von ihren KommilitonInnen ohne Migrationshintergrund weder in der Studiensituation noch in der -adaption unterscheiden (CHE-Consult 2012). Differenzen fördert eher die Hochschule selbst zu Tage. Auch wenn es noch nicht gelungen ist, alle Menschen mit Hochschulzugangsberechtigung gleichermaßen für die Fakultät zu gewinnen und beispielsweise männliche Studierende oder Studierende mit Behinderungen noch deutlich unterrepräsentiert sind, so kann von einer homogenen Studierendenschaft nicht mehr gesprochen werden. Zielgruppe der Sozialen Arbeit sind alle Menschen einer Gesellschaft. Für das Studium der Sozialen Arbeit ist es von daher ein großer Gewinn, wenn sich in der Studierendenschaft die gesellschaftliche Vielfalt wider spiegelt: Vom beruflichen Vorwissen der KomilitonInnen profitiert die Gesamtgruppe eines Seminars ebenso wie von Flucht- und Migrationsgeschichten oder von Erfahrungen aus Bildungslaufbahnen mit Behinderung. Die Aufgabe der Fakultät besteht nun daran, die beschriebene Vielfalt der Studierenden wertzuschätzen, ihre Potentiale zu erkennen und Kulturen, Strukturen und Praktiken zu schaffen, in denen alle barrierefrei gut studieren können (Booth & Ainscow 2011).

2. Wie können alle Studierenden an der Fakultät gleichermaßen gut studieren?

Das im Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention geforderte inklusive Bildungssystem bringt Veränderungen sowohl für die Hochschulstruktur, als auch für die curriculare und inhaltliche Gestaltung von Studiengängen mit sich, denn „… zu einem inklusiven Bildungssystem [gehören] auch inklusionsorientierte Konzepte lebensbegleitenden Lernens unter Einschluss von Hochschule und Universität“ (Dannenbeck & Dorrance 2014, S. 254). Für eine Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften bedeutet dies: Inklusion muss als Konzept theoretisch vermittelt, innerhalb der Hochschule strukturell ermöglicht und zugleich als Bewusstseinshaltung reflexiv erlebt werden (Platte & Schultz 2011). Während „die pädagogischen Herausforderungen inklusionsorientierter Praxis als Gegenstand und Thema der Lehre zunehmend ihren Niederschlag finden, bleibt die Organisation und Institution Hochschule / Universität (noch) tendenziell unterbelichtet, was deren inklusive Qualität als akademische Bildungseinrichtung selbst betrifft“ (Dannenbeck & Dorrance 2014, S. 257). Mit dem vorliegenden Aktionsleitfaden und den darin angestrebten Maßnahmen macht sich die Fakultät auf den Weg, Inklusion nicht nur zu lehren, sondern zugleich für sich zu reflektieren und weitgehend zu realisieren. In Anlehnung an den Index für Inklusion (Booth & Ainscow 2011) wurden Maßnahmen für inklusive Strukturen, Kulturen und Praktiken an der Fakultät herausgearbeitet. Einige prägnante, die sich bereits in Entwicklung befinden oder konkret angestrebt werden, werden im Folgenden beispielhaft dargestellt. Der komplette Maßnahmenkatalog kann auf der Homepage der Fakultät abgerufen werden (Werner 2014b).

3. Inklusive Hochschulkultur

Die Fakultät heißt alle neuen Studierenden in einer Einführungswoche willkommen. Die Einführungswoche hat zum Ziel, Studierende einerseits gut auf das Studium vorzubereiten, andererseits aber auch Räume zur Netzwerkbildung zur Verfügung zu stellen. Diese Einführungswoche wird von studentischen TutorInnen vorbereitet und durchgeführt. Eine Studie der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft zu studentischen MitarbeiterInnen an Hochschulen hat darauf hingewiesen, dass sich die soziale Ungleichheit beim Hochschulzugang in der Vergabe von studentischen Hilfskraft- und Tutorenstellen fortsetzt (Lenger, Schneickert & Priebe 2012). Bei der Einstellung von TutorInnen wird deshalb bewusst darauf geachtet, dass das Tutorium die Vielfalt der Studierenden widerspiegelt. Diese Willkommensstruktur nicht nur an NormalstudentInnen auszurichten bedeutet aber beispielsweise auch, dass sich alle Studierende und Lehrende untereinander verständigen können. Deshalb werden jedes Semester zwei Kurse in Gebärdensprache angeboten. Bei Bedarf wird parallel zur Einführungswoche ein Kinderprogramm angeboten; zum Abschlussfest der Einführungswoche werden auch die Kinder und Familienangehörigen der Studierenden eingeladen. Nach der Einführungswoche beginnt der Studienalltag. Für viele Studierende ist dieser neue Lebensabschnitt mit Unsicherheiten verbunden. Deshalb stehen die studentischen TutorInnen als AnsprechpartnerInnen während des ganzen ersten Semesters zur Verfügung.

Unsicherheiten, die sich besonders in den ersten Semestern zeigen, hat Lars Schmitt als „Habitus-Struktur-Konflikte“ beschrieben (Schmitt 2010). Hochschulkultur wird durch den wissenschaftlichen Habitus ihrer MitarbeiterInnen geprägt. Habitus meint bestimmte Eigenschaften, Fertigkeiten und die Wahrnehmung von Welt, die im Laufe der Sozialisation erworben werden. Der Habitus ist die vermittelnde Instanz zwischen Lebenswelt und Individuum, zwischen ihr besteht eine "Passung". Der Schritt in die neue Lebenswelt Hochschule ist je nach Habitus unterschiedlich groß. In einem Lehrforschungsprojekt wurde der Passung zwischen Habitus und Struktur an der Fakultät nachgegangen (Vogt & Werner 2014). Im Rahmen des Projektes wurden 12 Studierende des 3. Semesters im Bachelorstudiengang Soziale Arbeit mit leitfadengestützen Interviews befragt. Die Interviews wurden anschließend softwaregestützt mithilfe von MAXQDA ausgewertet, wobei ein Codebaum aus deduktiven und induktiven Kategorien angelegt wurde.

Im Gegensatz zu den Forschungsergebnissen von Lars Schmitt (2010), der sich in seiner Studie auf BildungsaufsteigerInnen an Universitäten bezieht, scheinen Habitus und Hochschulstruktur im Studiengang Soziale Arbeit an der Fachhochschule Köln im Großen und Ganzen gut zueinander zu passen. Studierende ziehen ein positives Gesamtfazit und betonen, dass sie sich an der Fakultät wohlfühlen.

„Ich finde die Atmosphäre in der FH sehr gut an sich so, fühle ich mich hier sehr wohl“ (Vogt & Werner 2014, Interview 10a).

„also ich mag das Studium an sich ganz gerne und finde jede Vorlesung (...) grundsätzlich jede Vorlesung und jedes Seminar auf seine Art und Weise speziell gut und besonders und cool irgendwie (Vogt & Werner 2014, Interview 5).

Die Unterschiede in den Forschungsergebnissen können auch darauf zurückzuführen sein, dass der wissenschaftliche Habitus der Lehrenden an der Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften der Fachhochschule Köln weniger ausgeprägt ist, als an Universitäten. Die hohe Lehrverpflichtung an Fachhochschulen mag dazu beitragen, dass sich ProfessorInnen nicht nur als WissenschaftlerInnen, sondern auch als HochschullehrerInnen begreifen. Eine Habilitation ist für die Berufung als ProfessorIn nicht notwendig, wohl aber mindestens vier Jahre Praxiserfahrung. Da viele Studierende vor Studienbeginn bereits in der Sozialen Arbeit berufstätig waren, kommen sie mit einer starken Praxisorientierung an die Fakultät. Wissen wird von ihnen auf seine Verwendbarkeit für die Praxis bewertet.

„Ich hätte gedacht, dass mehr Praxisnähe da ist, also so ist jetzt ziemlich viel Theorie, natürlich nächstes Semester ist mein Praxissemester, aber trotzdem dachte ich, dass mehr Hospitationen sind, man hat lernt mehr Einrichtungen kennen in den verschiedenen Bereichen und so ist alles sehr ja theorielastig. Zum Beispiel so Seniorenarbeit, hab ich noch kein bisschen kennengelernt, obwohl das ein ziemlich großes Feld ist für die Soziale Arbeit und darüber wurde noch rein also hab ich persönlich noch rein gar nichts gehört. Oder mit Arbeit mit behinderten Menschen auch noch rein gar nichts gehört, Obdachlosen immer nur so Theorie von wegen Armut, extreme Armut, prekäre Situation, aber wie man jetzt mit Obdachlosen arbeitet oder mit Drogenabhängigen kam sehr, sehr wenig“ (Vogt & Werner 2014, Interview 10c).

„und ich bei vielen Sachen denke, die brauche ich niemals wieder (...) Ich will nicht in die Forschung, ich will nicht in die Wissenschaft, ich will arbeiten“ (Vogt & Werner 2014, Interview 11).

Passungsprobleme erleben Studierende der Sozialen Arbeit häufig in Modulen, in denen der Praxisbezug nicht unmittelbar gegeben ist. Probleme kann auch eine sehr wissenschaftliche, abstrakte Sprache bereiten.

„Er hat halt wissenschaftlich geredet oder redet wissenschaftlich und direkt für Anfänger ist das halt schwierig dann zu folgen, mit so zusammengestellten ja langen Satzbausteinen, wie man es auch immer nennen möchte, ist es halt schwierig zu folgen“ (Vogt & Werner 2014, Interview 1).

„Aber x. fand ich einfach nervig, ich habe kein Wort verstanden, da hatte der Dozent so hohe Anforderungen, man musste für die Klausur gefühlt so einen Stapel Zettel lesen und da habe ich mich gefragt, was hat das mit Soziale Arbeit richtig zu tun? Also wenn natürlich ist x. auch wichtig, (...) sehe ich auch ein, aber dann muss man das anders aufziehen. Und nicht von Anfang an mit Fachbegriffe kommen, Fachbegriffen mit irgendwelchen Experten, die dann und dann was gesagt haben wo kein Student oder Studentin ein Wort versteht und darüber dann noch eine Klausur schreiben“ (Vogt & Werner 2014, Interview 10c).

Diese Passungsprobleme scheinen sich zu relativieren, wenn die Passung in anderen Bereichen gelingt. So geben die Interviews Hinweise darauf, dass auch praxisorientierte Studierende Theorie nicht generell negativ gegenüber stehen, sondern dass es um einen geeigneten Zugang zur Wissenschaft geht.

„Wenn ich jetzt die X- und die Y-Vorlesung vergleiche, dann ist das halt (...) dass bei der X-Vorlesung gehe ich gerne hin. Da gehe ich auch gerne hin, obwohl ich es vielleicht nicht müsste, weil eigentlich auf den Folien schon das Relevante drauf steht. Und die Atmosphäre ist, es hören glaube ich alle sehr interessiert zu und auch durch das Video, das dann oft am Anfang gezeigt wird also zum Beispiel gestern hatten wir ein Video von Loriot, das lockert auf, auf jeden Fall und das gibt es in der Y-Vorlesung nicht, da wird Punkt 8:00 Uhr angefangen, egal ob alle, ob dann während dessen noch Leute reinkommen oder nicht (...) da wird jetzt auch nicht irgendwie man wird auch nicht freundlich begrüßt oder so, es geht halt einfach los und da ist die Stimmung ja (...) also bei uns genervt“ (Vogt & Werner 2014, Interview 8).

„Fand ich sehr, sehr gut, weil (...) sie selber ja auch noch eine Praxis hat mit Beratung und Supervision und das dementsprechend also einfach supergut rüberbringen kann hat das Seminar sehr gut aufgeteilt, also von wegen ein bisschen Praxis, bisschen Theorie, bisschen Praxis, bisschen Theorie, dann wieder mal eine Gruppenarbeit, dann mal wieder ein Rollenspiel. Und da wird es einem eigentlich nie langweilig. Also das hat mir sehr gut gefallen und ich konnte daraus auch sehr viel ziehen und lernen, sei es im persönlichen aber auch im fachlichen beruflichen Bereich“ (Vogt & Werner 2014, Interview 10c).

Abbildung 1: Passung zwischen Wissenschaftsorientierung und Praxisorientierung

Die Grafik stellt die Passung zwischen Wissenschaftsorientierung und Praxisorientierung im Studiengang Soziale Arbeit dar: So nehmen viele Studierende erst nach einer Berufstätigkeit oder einer Ausbildung in der Sozialen Arbeit ein Studium auf. Sie verstehen dann das Studium als Fortsetzung ihrer Ausbildung, das Studieninteresse ist eindeutig praxisorientiert. Das Studium der Sozialen Arbeit ist ein wissenschaftliches, generalistisches Studium – da die Befragten sich aber wenig über das Studium informierten und wenig Orientierung im Umfeld haben, konnten sie diese Praxisorientierung vor Studienbeginn nicht relativieren. Im Studium sind Praxisorientierte Studierende dann besonders unsicher und skeptisch im Umgang mit Wissenschaft. Diese Vorbehalte können relativiert bzw. aufgelöst werden, wenn es gelingt, Veranstaltungen persönlich und mit einem hohen Selbstbezug zu gestalten. Die Sprache muss verständlich sein, das Ziel der Veranstaltung transparent und Raum für die Fragen der Studierenden lassen.

Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus diesen Ergebnissen für eine inklusive Fakultät ziehen? Zum einem können viele Habitus-Struktur-Konflikte durch eine gute Didaktik und entkräftet werden. Zum anderen ist dies auch eine hochschulpolitische Frage. Nicht nur im Zuge der Bologna-Reform wird das spezifische Profil der Fachhochschule aufgeweicht. So kann eine dreijährige Praxiserfahrung mittlerweile durch eine außeruniversitäre Forschungstätigkeit oder eine Habilitation „ersetzt“ werden. Diese Veränderung in der Ausbildung legt die Vermutung nahe, dass besonders Studierende der ersten Generation auch im Längsschnitt zunehmend mit Passungsproblemen zu kämpfen haben und dass Fachhochschulen mittelfristig ihren Status als „typische Hochschule für BildungsaufsteigerInnen“ (Wolter 2011; Schindler 2012) verlieren werden. Entsprechende Forschungen stehen noch aus.

4. Inklusive Hochschulstrukturen

Inklusive Strukturen sollen die Studierbarkeit für alle Studierenden verbessern. Für die oben beschriebene Zielgruppe bedeutet dies vor allem die Flexibilisierung des Studiums: Sie kommt Studierenden mit Beeinträchtigung entgegen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht immer präsent sein können, Studierenden mit Pflege- und Erziehungsverantwortung und besonders auch Studierenden, die ihr Studium selbst finanzieren müssen (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2013). Ergebnisse eines weiteren qualitativen Lehrforschungsprojektes an der Fakultät zur Frage nach individuellen Faktoren von Studierenden der Sozialen Arbeit für eine Studienzeitverlängerung, welches ebenfalls mit leitfadengestützen Interviews und einer kategoriebasierten Auswertung anhand von induktiv und deduktiv entwickelten Kategorien arbeitete, zeigen, dass Belastungen neben dem Studium häufig kumulativ auftreten (Vogt & Werner 2013):

„Aber so grundsätzlich würde ich sagen, lässt sich Soziale Arbeit hier gut studieren, außer man hat viele Nebenverpflichtungen. Also, wenn ich jetzt überlege, mein Freundeskreis, alle die arbeiten, das waren entweder richtige Arbeitstiere oder haben das Studium verlängert.“ (Vogt & Werner 2013, Interview 1).

„Ob man andere Belastungen hat, ich meine man spricht von Belastungen, sagen wir vielleicht mal Herausforderungen wie Kinder, Arbeit, was weiß ich Angehörige, also es gibt ja immer so fünf sechs Sachen“ (Vogt & Werner 2013, Interview 1).

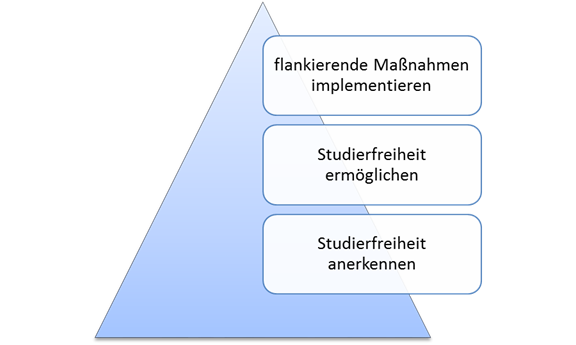

Wie können Studienstrukturen flexibilisiert werden? In einem ersten Schritt geht es darum, studentische Studierfreiheit anzuerkennen: Studierende haben das Recht frei zu wählen, ob sie zum Erreichen eines Lernzieles eine Veranstaltung besuchen möchten oder nicht (Ministerium für Innovation 2011). In einem zweiten Schritt geht es darum, studentische Studierfreiheit durch eine inklusive Semester- und Veranstaltungsplanung für alle zu ermöglichen. Erst in einem dritten Schritt werden flankierende Angebote zur Flexibilisierung des Studiums implementiert.

Abbildung 2: Ebenen der Studienflexibilisierung

Studierfreiheit anerkennen: Mit einem Schreiben vom 09.09.2011 hat das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen Präsenzpflichten als Eingriff in die Studierfreiheit als „durchweg rechtlich angreifbar“ bezeichnet (Ministerium für Innovation 2011). Präsenzpflichten sind nicht nur rechtlich abzulehnen, sondern auch bildungstheoretisch: So ist es im Sinne Humboldts vor allem die Hochschule, die dem Menschen die Möglichkeit gibt, durch Selbstbildung Autonomie zu erlangen. Die Prüfungsordnung im BA Soziale Arbeit sieht keine Präsenzpflicht vor, sie ist aber Teil des „heimlichen Lehrplans“ (Zinnecker 1976) mit dem Studierende die sozialen Regeln einer Fachkultur erlernen: Lehrende setzen Präsenz implizit oder explizit voraus. Besonders Studierende, denen das Hochschulsystem eher fremd ist, stellen diese Regeln weniger in Frage:

„Da, ich würde mich nicht trauen, nicht hinzugehen, weil es einfach so ein ja trotzdem wichtiges Thema ist und weil es eine große Klausur ist, das spielt bei mir immer viel mit rein, ob eine Klausur drin geschrieben wird, ob ich dann hingehe“ (Vogt & Werner 2014, Interview 10c).

Da ihnen die Regeln des Feldes weniger vertraut sind, stellen sie diese weniger in Frage und entwickeln eher individuelle, bzw. gruppenbezogene Umgangsstrategien.

Warum erhalten Lehrende die Präsenzpflicht aufrecht? Zum einem entspricht es dem Bild vom „Normalstudenten“, dass Studierende Vollzeit verfügbar sind. Fehlen in Veranstaltungen wird als Desinteresse und nicht als Folge von Lebenssituationen bewertet. Teilweise liegt es aber auch an einer schlechten Informationsweitergabe insbesondere an Lehrbeauftragte, die lediglich für ein Seminar aus der Praxis an die Hochschule kommen.

Teil des heimlichen Lehrplans scheint auch eine Studiendauer von sechs Semestern zu sein:

„Ich finde, dass man Leute mit den sechs Semestern ziemlich unter Druck setzt, wenn man sich den Luxus nicht leisten kann zu sagen ich kuck mir Kurse an, die ich nicht belegen muss, und man nimmt so wenig Rücksicht auf Leute, die, warum auch immer, gesundheitliche Gründe, privat, andere Gründe, dass sie Kinder haben, alleinerziehend sind, ja dass man die Leute so unter Druck setzt, das durchziehen zu müssen und ich, also meine Erfahrung ist, wenn ich so unter Druck bin und ich weiß, ich muss das jetzt irgendwie durchziehen, dann lern ich für diese Klausur oder für die Präsentation, aber behalt ich das im Kopf?“ (Vogt & Werner 2013, Interview 7).

„Weil damals war es auch noch so, dass es so eine Kultur gab an der FH, eigentlich zu sagen, man sollte das doch wirklich in sechs Semestern schaffen. Es gab Kommilitonen, die dachten, wenn man in sechs Semestern den Bachelor nicht macht, wird man automatisch exmatrikuliert. Die gab´s tatsächlich“ (Vogt & Werner 2013, Interview 8).

„Flexibilisierung des Studiums“ bedeutet deshalb zunächst, Lehrenden und Studierenden vorhandene rechtliche Grundlagen transparent zu machen: Studierende haben das Recht, selbst zu entscheiden, ob sie Lernziele durch den Besuch einer Lehrveranstaltung oder durch Selbststudium erreichen möchten.

Studierfreiheit ermöglichen: In einem zweiten Schritt muss dann die Semester- und Seminarplanung flexibilisiert werden. Für die Semesterplanung bedeutet das zum Beispiel, die Zeitfenster der Veranstaltung auf die unterschiedlichen Lebensbedingungen der Studierenden abzustimmen.

„Also da gibt es zum Beispiel Vorlesungen, die fangen schon um 8 Uhr an. Ja, das ist mir sehr, sehr stressig. Ich kann nicht um Punkt 8 Uhr hier sein. Also ich brauche da 45 Minuten, auch wenn ich meine Kinder schon um halb Acht abgebe. Und die machen erst um halb Acht auf und ich stehe dann schon da und gebe dann meine Kinder ab“ (Vogt & Werner 2014, Interview 8).

Eine inklusive Semesterplanung meint aber nicht nur eine familienfreundliche, sondern auch eine interkulturelle Semesterplanung – beispielsweise sollten Prüfungen nicht in die Zeit des Rhamadan fallen. Die Veranstaltungen müssen so konzipiert werden, dass Lehrinhalte auch ohne Anwesenheit nachgeholt werden können: An der Fakultät wurde mit der Aufzeichnung von Vorlesungen deshalb bereits begonnen; dies soll ausgeweitet werden. Weiter werden die Aufzeichnungen nach und nach in Gebärdensprache übersetzt. Darüber hinaus unterstützen interne Fortbildungsveranstaltungen die DozentInnen bei der Entwicklung von blended-learning Konzepten.

Flankierende Maßnahmen implementieren: Um tatsächlich allen Studierenden die Teilnahme an allen Veranstaltungen zu ermöglichen, können flankierende Maßnahmen sinnvoll sein. Ein Beispiel hierfür ist das Konzept für eine familienfreundliche Fakultät. Dieses Konzept ist nicht allein auf die Vereinbarkeit von Studium und Familie ausgerichtet, sondern versteht sich als ein pädagogisches Angebot der Kinder- und Jugendarbeit. Seit 2012 finden auf dem Campus Kinderferienfreizeiten statt, ein Mal im Jahr haben Studierende mit Kind die Möglichkeit ein Lernwochenende gemeinsam mit ihren Kindern in einer Familienbildungsstätte zu verbringen. Für viele Veranstaltungen wird parallel auf Anfrage ein eigenes Kinderprogramm angeboten. Kinder sind an der Fakultät willkommen, Feste und Veranstaltungen werden familienfreundlich gestaltet. Das soll nicht nur die Studierbarkeit gewährleisten, sondern im Sinne einer Willkommenskultur die Kluft zwischen familiärer und hochschulischer Lebenswelt überbrücken.

Das Problem besteht nun darin, dass Hochschulen bei der Flexibilisierung häufig auf flankierende Maßnahmen fokussieren, die beiden anderen Ebenen jedoch vernachlässigen. Damit bleibt die Flexibilisierung des Studiums ein add-on, das häufig mit der Beendigung eines Projekts aus der Hochschullandschaft wieder verschwindet.

5. Inklusive Praktiken

Als Beispiel für die Ebene der inklusiven Praktiken werden im Folgenden Prüfungsformate aufgegriffen. Prüfungen in der Sozialen Arbeit beziehen sich auf Erkenntnisse der Wissenschaft der Sozialen Arbeit und ihrer Bezugsdisziplinen. Aus sozialwissenschaftlicher Sicht beinhaltet

„Der Begriff ‚Wissenschaft‘… sowohl das systematische, kritische und reflektierte Bemühen um Erkenntnisgewinnung als sozialen Prozess als auch die so gewonnenen, in Sprache gefassten (Hervorh. durch die Autorinnen), begründeten und überprüfbaren Erkenntnisse und die daraus abgeleiteten Theorien und Modelle für die Praxis" (Engelke, Borrmann & Spatscheck 2009, S. 175).

Sowohl die Aneignung von Wissensbeständen der Sozialen Arbeit als auch deren Überprüfung setzen einen kompetenten Umgang mit Wissenschaftssprache voraus. Nach Bourdieu und Passeron (1971) ist die Wissenschaftssprache an der Hochschule zunächst einmal für alle Studierenden zu Beginn ihres Studiums eine Art Fremdsprache, die erlernt werden muss. Jedoch ist sie von der in den jeweiligen Herkunftsmilieus gesprochenen Sprache unterschiedlich weit entfernt (Bourdieu, Passeron & Hartig 1971, S. 109). Besonders für Studierende mit einer hohen Praxisorientierung verstärkt sie die Unsicherheit, die alle Studierenden bei ihrer ersten Konfrontation mit Wissenschaftlichkeit erleben und die häufig eng mit dem Erleben der Wissenschaftssprache in Lehrveranstaltungen verknüpft sind.

„aber dann (...) hat er dann so viele Fachwörter benutzt, wo nur wenige es verstanden haben und gerade für welche, die vielleicht vorher aus der Arbeit kommen und kein Abitur hatten oder kein Vorstudium hatten, ist es einfach sehr schwer da dann irgendwie reinzukommen, das zu begreifen, währenddessen evtl. im Laptop im Internet oder wo auch immer nachzukucken, was heißt jetzt eigentlich das Wort, man will ja auch nicht bei jedem Wort zweiten Wort nachfragen, so Entschuldigung was heißt das Wort, ist ja dann auch auf Dauer ein bisschen nervig und peinlich“ (Vogt & Werner 2014, Interview 10c).

Auch Studierende, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, erleben den Umgang mit der Wissenschaftssprache als problematisch:

„Ja, mit dem Deutsch … für mich ist das wirklich, also ganz schön, ich schreibe lieber eine Klausur, als eine Hausarbeit abzugeben. Und denke in dem Bereich müsste man sich dann auch wirklich überlegen, damit jetzt auch mehr Migranten auch so ein Studium dann auch aufnehmen, vielleicht könnte man irgendwie was machen, dass gleichzeitig was angeboten wird. (…) Zumindest, dass man frei wählen kann, okay was mach ich jetzt. Mache ich lieber eine Hausarbeit oder mache ich dann eine Klausur. Ich wünsche, dass man die Entscheidung dann halt selber treffen kann“ (Vogt & Werner 2014, Interview 8).

Ähnlich wie in der Didaktik die Methodenvielfalt als ein Königsweg für eine diversitysensible Lehre gilt, so bevorzugen unterschiedliche Studierende auch unterschiedliche Prüfungsformate. Hochschule fokussiert aber meist auf einige wenige Formate: Klausur, Hausarbeit, Referat. Das Modul 4 im Studiengang BA Soziale Arbeit ist ein Beispiel dafür, wie die Vielfalt von Prüfungsleistungen auch an Hochschulen möglich ist: Studierende bearbeiten in Gruppenarbeiten eine selbstgewählte Fragestellung zum Themenfeld „Armut“ oder „Sozialisation“. In welcher Form die Antwort auf die Frage geleistet wird, ist den Studierenden überlassen, Kreativität ist ausdrücklich erwünscht. Die Werkstücke werden im Rahmen einer Messe allen Interessierten vorgestellt. Im Rahmen dieses Moduls haben Studierende in den letzten Jahren zum Beispiel Theaterstücke entworfen, Comics gezeichnet, Spiele entwickelt und Filme gedreht.

Eine solche Wahlmöglichkeit in den Prüfungsleistungen ist aber noch eher die Ausnahme. In der Regel versucht Hochschule durch „Besonderung“ Nachteile auszugleichen, indem Studierende mit Beeinträchtigung einen Nachteilsausgleich beantragen können, der dann beispielsweise zu längeren Bearbeitungszeiten berechtigt. Inklusive Prüfungsformate sind Prüfungsformate, in denen alle Studierende ihre bestmögliche Leistung zeigen können. Hier gilt es zu überprüfen, ob der Faktor Zeit als begrenzende Variable gute Prüfungsleistungen nicht eher verhindert als fördert.

6. Fazit

Im Gegensatz zu Schulen fokussieren Hochschulen eher Konzepte von Diversity als Inklusion. Die Ausführungen haben aber gezeigt, dass Diversity und Inklusion vor allem an einer Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften durchaus zusammen gedacht werden können und sollten. Kategorien helfen herauszufinden, welche Unterschiede an welchen Hochschulen und in welchen Fächern tatsächlich einen Unterschied machen. Hier gibt es für den Hochschulkontext noch zu wenig empirische Erkenntnisse. Die vorhandenen Studien verweisen aber darauf hin, dass sich soziale Ungleichheit auch im Studium fortsetzt und nicht Leistung den Erfolg garantiert. Eine inklusive Hochschule ist eine Hochschule, die sich nicht an der „NormalstudentIn“ orientiert, die es so wahrscheinlich nie gegeben hat. Erst dann wird sie glaubwürdig an der Frage „Wie können alle Studierende gleichermaßen gut studieren?“ arbeiten und Inklusion nicht nur als Studieninhalt, sondern zugleich exemplarisch und mit Vorbildcharakter umsetzen.

Melanie Werner ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt „Soziale Arbeit plus“ an der Fachhochschule Köln. Soziale Arbeit plus organisiert zusätzliche Lehrveranstaltungen für alle Studierende. Sie führte mehrere Lehrforschungsprojekte zur Diversität der Studierenden durch und entwickelte gemeinsam mit KollegInnen einen „Aktionsleitfaden für eine inklusive Fakultät. Sie lehrt Geschichte und Theorien der Sozialen Arbeit sowie Techniken wissenschaftlichen Arbeitens.

Stefanie Vogt ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fachhochschule Köln. Gemeinsam mit Melanie Werner arbeitet sie im Projekt „Soziale Arbeit plus“ und führte mehrere Lehrforschungsprojekte zur Diversität der Studierenden durch. Sie lehrt Geschichte und Theorien der Sozialen Arbeit sowie Techniken wissenschaftlichen Arbeitens und forscht parallel im Institut für Medienforschung und Medienpädagogik.

Dr. Andrea Platte ist Professorin für Bildungsdidaktik mit dem Schwerpunkt Didaktik der Elementarpädagogik an der Fachhochschule Köln und leitet dort den Studiengang "Pädagogik der Kindheit und Familienbildung". Sie war elf Jahre als Lehrerin tätig; ihre Aktivitäten in Lehre, Forschung und Praxis sind seitdem auf Inklusion und Inklusive Didaktik (von der Kita bis zur Hochschule) ausgerichtet.

Literaturverzeichnis

Booth, Tony & Ainscow, Mel (2011): Index for Inclusion. Deveroping Lerarning and Participation in Schools. Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education

Bourdieu, Pierre / Passeron, Jean-Claude & Hartig, Irmgard (1971): Die Illusion der Chancengleichheit. Untersuchung zur Soziologie des Bildungswesens am Beispiel Frankreichs. Stuttgart: Klett

Bundesministerium für Bildung und Forschung (2010): Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in der Bundesrepublik 2009. 19. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks, durchgeführt durch HIS Hochschul-Informations-System. Bonn/Berlin

CHE-Consult (2012): Diversity Report. Der Gesamtbericht.

http://www.che-consult.de/downloads/CHE_Diversity_Report_Gesamtbericht.pdf, am 22.01.2013

Dannenbeck, Clemens & Dorrance, Carmen (2014): Hochschule für Alle – Anforderungen an eine inklusionsorientierte Hochschulentwicklung und -didaktik. In: Schuppener, Saskia / Bernhardt, Naor / Hauser, Mandy / Poppe, Frederik (Hrsg.): Inklusion und Chancengleichheit. Diversity im Spiegel von Bildung und Didaktik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 255-258

Deutsche UNESCO-Komission (2009): Inklusion: Leitlinien für die Bildungspolitik. Bonn: UNESCO

Deutsches Studentenwerk (2011): Beeinträchtigt studieren. Datenerhebung zur Situation Studierender mit Behinderung und chronischer Krankheit. Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (2014): Herrschinger Kodex "Gute Arbeit in der Wissenschaft".

http://www.gew.de/Herrschinger_Kodex.html, am 23.01.2014

Hamburger, Franz (2008): Abschied von der Interkulturellen Pädagogik. Plädoyer für einen Wandel sozialpädagogischer Konzepte. Weinheim und München: Juventa

Hochschulrektorenkonferenz (2009): Eine Hochschule für Alle. Empfehlung der 6. Mitgliederversammlung am 21.04.2009. Bonn: Hochschulrektorenkonferenz

International Federation of Social Workers (3.3.2012): Statement of Ethical Principles. http://ifsw.org/policies/statement-of-ethical-principles/, am 21.02.2012

Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten der Hochschulen und Universitätsklinika des Landes NRW (8/2010): Empfehlung der LaKof AG „Altersgrenze Verbeamtung und Kinderbetreuung“.

http://www.lakofnrw.de/download/20100816_Empfehlung_LaKof_AG.Altersgrenze_Verbeamtung_Politik.pdf, am 12.6.2013

Lenger, Alexander / Schneickert, Christian & Priebe, Stefan (2012): Studentische MitarbeiterInnen. Zur Situation und Lage von studentischen Hilfskräften und studentischen Beschäftigten an deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Frankfurt: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

Lind, Inken (2006): Wissenschaftlerinnen an Hochschulen. Analyse der aktuellen Situation. In: Dalhoff, Jutta (Hrsg.): Anstoß zum Aufstieg – Karrieretraining für Wissenschaftlerinne auf dem Prüfstand. Bielefeld: Kleine Verlag, S. 142-169

Löther, Andrea (2011): Hochschulranking nach Gleichstellungsaspekten 2011. Bonn: CEWS. publik. no 16

Löther, Andrea (2012): Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Migrationshintergrund. die Hochschule 1/2012, S. 36-54

Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen (11.09.2011): Anwesenheitspflichten. Brief an ale Hochschulen und Studierendenschaften. Düsseldorf

Montags Stiftung Jugend und Gesellschaft (2011): Inklusion vor Ort. Der Kommunale Index für Inklusion – ein Praxishandbuch. Berlin: Verein für öffentliche und private Fürsorge

Platte, Andrea & Schultz, Christian-Peter (2011): Inklusive Bildung an der Hochschule – Impulse für Lehrer/innenbildung und Soziale Arbeit. In: Flieger, Petra & Schönwiese, Volker (Hrsg.): Menschenrechte – Integration – Inklusion. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 245-252

Scheithauer, Lydia & Werner, Melanie (Juni 2013): Finanzierung im Studium. Ergebnisse eines Lehrforschungsprojekts im BA Soziale Arbeit. Köln: Fachhochschule Köln

Schindler, Steffen (2012): Aufstiegsangst? Eine studie zur sozialen Ungleichheit beim Hochschulzugang im historischen Zeitverlauf. Düsseldorf: Vodafone Stiftung

Schmitt, Lars (2010): Bestellt und nicht abgeholt. Habitus-Struktur-Konflikte und soziale Ungleichheit im Studium. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften

Statistisches Bundesamt (2006): Bildung und Kultur. Studierende an Hochschulen. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt

Staub-Bernasconi, Silvia (2007). Soziale Arbeit als Handlungswissenschaft. Systemtheoretische Grundlagen und professionelle Praxis – Ein Lehrbuch. Bern / Stuttgart / Wien: Haupt Verlag / UTB für Wissenschaft

Vedder, Günther (2011): Diversitätsmanagement an Deutschen Hochschulen. Vortrag bei der Hochschulrektorenkonferenz am 01.06.2011

http://www.hrk-nexus.de/uploads/media/Tagung-nexus-Diversitaet-Vedder_03.pdf, am 20. 02.2013

Vogt, Stefanie & Werner, Melanie (2013): Auf der Suche nach Zeit und Sinn. Warum Studirende der Sozialen Arbeit ihr Studium verlängern. Erste Ergebnisse aus einem Lehrforschungsprojekt im Wintersemester 2012/2013. Köln: Fachhochschule Köln

Vogt, Stefanie & Werner, Melanie (2014): Passung zwischen Habitus und Hochschulstruktur. Lehrforschungsprojekt im Studiengang Soziale Arbeit. Köln: Fachhochschule Köln

Werner, Melanie (2014b): Aktionsleitfaden für eine inklusive Fakultät.

http://www.fh-koeln.de, am 02.03.2014

Wobbe, Theresa (2003): Zwischen Vorder- und Hinterbühne. Beiträge zum Wandel von Geschlechterverhältnissen in der Wissenschaft vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Bielefeld: transcript

Wolter, Andrä (2011): Hochschulzugang und soziale Ungleichheit in Deutschland. In: Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.): Öffnung der Hochschule. Chancengerechtigkeit, Diversität, Integration. Berlin: Heinrich-Böll-Stiftung, S. 9-15

Zinnecker, Jürgen (1976): Der heimliche Lehrplan. Weinheim und Basel: Beltz